ক্ষুদ্র কৃষকের সমস্যা এবং সমাধানের সন্ধানে

ভূমিকা:

বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, জনমানুষের জীবন-জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সকল প্রেক্ষিতেই কৃষির অবদান এখনও ব্যাপক। জিডিপিতে কৃষির অবদান শতকরা ১১.০২ ভাগে নেমে এলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৪.৪২ ভাগ[1] কৃষিতে নিয়োজিত। জিডিপির এত ক্ষুদ্র অংশের উপর নির্ভরশীল বিপুল জনগোষ্ঠীর এই পরিসংখ্যাণ থেকে তাদের অথনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র অনুমান করা যায়।

সর্বশেষ কৃষি শুমারি ২০১৯-এর তথ্যমতে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫৬ লাখ খানার মধ্যে কৃষিজীবী খানার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ (মোট খানার ৪৭.৪৮%) যাদের মধ্যে ১ কোটি ৫৫ লাখ খানাই ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমির পরিমান ২.৫ একরের কম। অর্থাৎ খানাপ্রতি ৪.৫ জন সদস্য ধরে প্রায় ৭ কোটি মানুষ ক্ষুদ্র কৃষি খামারনির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে। এর বিপরীতে মাঝারি কৃষক-খানা (জমির পরিমান ২.৫-৭.৪৯ একর) মাত্র প্রায় ১৩ লাখ এবং বড় কৃষক-খানা (জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের বেশি) মাত্র ১ লাখের মত। ক্ষুদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীই মোট কৃষক জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯১.৭ শতাংশ। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকেরাই দেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা কৃষিখাতকে টিকিয়ে রেখেছে এবং দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে, এই ক্ষুদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীই খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৌড়ে সবচেয়ে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র কৃষকের সমস্যা:

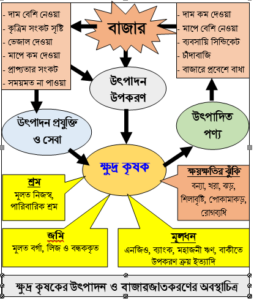

একসময় এদশেরে কৃষি ছিল দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা যা আজ আর সেরকম নেই। কৃষি আজ বাণিজ্যই শুধু নয় তা বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ কৃষক আর নিজেদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নয় বরং উৎপাদন করেন বাজারের জন্য, বিক্রী করে লাভ করার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বাজার ব্যবস্থার উপর কৃষকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে উৎপাদন থেকে তেমন কোন লাভ কৃষকের ঘরে উঠছেনা। যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা একদিকে যেমন বীজ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি উৎপাদন উপকরণ বিক্রী করে ইচ্ছেমত মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে, সকল ব্যয়ভার ও ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যা উৎপাদন করছে তার লভ্যাংশটাও তারা হাতিয়ে নিচ্ছে। কৃষক যে পণ্য লোকসানে বিক্রী করছে সে পণ্য থেকেই কয়েকগুণ লাভ তুলে নিচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। এরূপ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক দিন দিন দরিদ্র থেকে দবিদ্রতর হচ্ছে। কার্যত কৃষক আজ বাজরের দাসে পরিণত হয়েছে।

অথচ দৃঃখজনক ব্যাপার হল, এই বাজার ব্যবস্থার ফাঁকিটাও কৃষক বুঝে উঠতে পাচ্ছেনা। কারণ, কৃষি যে একটা ব্যবসা বা বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ – এই সত্যটা স্বাভাবিক কারণেই কৃষকের মাথায় ঢুকেনা। ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষক নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা যে শ্রম দেন এবং তাঁর জমি ও অন্যান্য স্থায়ী বিনিয়োগের মূল্য কৃষক কখনও হিসেবের মধ্যে ধরেনা। এসব ব্যয় ধরা হলে বাস্তবে ফসল চাষ অনেকক্ষেত্রেই লাভজনক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষক ভর্তুকী দিয়ে আমাদের আহার জোগাচ্ছে।

সরকার ও কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষক আজ পুজিঘন বাণিজ্যিক কৃষি গ্রহণ করলেও পুজির অভাব তার সবচেয়ে বড় সমস্যার একটি। এরূপ অর্থ সংকটের কারণে প্রায় সব কৃষকই ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি নিজেদের খাদ্য হিসেবে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও তাঁরা ধরে রাখতে পারেনা। কারণ, অধিকাংশ কৃষকই তাঁদের চাষের খরচ যোগাতে উচ্চ সুদে ধার-দেনা বা বাকী-বর্গা করে থাকেন। কাজেই, ফসল ঘরে উঠামাত্রই মাথার উপর নেমে আসে পাওনাদারের খরগ। আর সব কৃষক যখন একসাথে তাদের ফসল বাজারে নিয়ে আসে তখন বাজারে সরবরাহ অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার কারণে বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম কমে যায়। তাছাড়াও রয়েছে বাজার সিন্ডিকেট যারা কৃষকের এরূপ অসহায়ত্বের পুরো সদ্ব্যবহার করে নিজেরা ইচ্ছেমত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করে এবং তাদের নির্ধারিত দামেই কৃষক তার ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হয়।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, যখন কৃষকের পণ্য বাজারে আসে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে তখনও অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত তবে অনুধাবনযোগ্য কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়না। আর এ সুযোগে ব্যবসায়িরা পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন মৌসুমে অধিক আমদানি করে এবং পূর্বেই আমদানি ও মজুদকৃত শস্য কৃষকের ফসল উঠার প্রাক্কালে বাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে, বাজারে সরবরাহ অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং কৃষকের পণ্যের দাম কমে যায়।

অন্যদিকে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, উৎপাদক কৃষক ও ভোক্তা উভয়েই বাজারের খেলোয়াড়দের খেলার পুতুলের মত ব্যবহৃত হচ্ছে; উভয় পক্ষই ঠকছে। কারণ, ফসল উঠার পরপরই কৃষকের সব পণ্য মধ্যস্বত্বভোগী ফরিয়াদের গুদামে চলে যায়। আর তারা সারা বছরজুড়ে নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতি উচ্চমূল্যে সেসব বিক্রী করে থাকে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ভোক্তাসাধারণকেও অধিক মূল্যে এসব পণ্য কিনতে হচ্ছে।

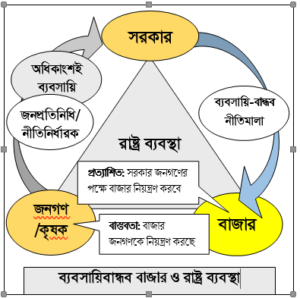

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, কৃষক যেসব পণ্য উৎপাদন করে সেসব মানুষের বেচে থাকার জন্য অপরিহার্য পণ্য যার চাহিদা সাধারণতঃ দামের সাথে সম্পর্কিত হবার কথা নয়। অর্থাৎ দাম বাড়লেও চাহিদার খুব বেশি হেরফের হবেনা।  কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এটাই কাম্য যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জনগণের সার্থে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় বাস্তবে তা ঘটেনা। কারণ, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণের জন্য তাদের যেসব প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িদের প্রতিনিধি বা অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যবসায়ি। কাজেই এসব নীতি-নির্ধারকগণ যেসব নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করেন তা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়িদের অনুকূলে যায়।

সমস্যার সমাধান সন্ধান:

এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতেই হবে। এক্ষেত্রে মুক্ত বাজারের কথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। বিগত দিনে আমরা দেখেছি, দেশের রাজনীতবিদি ও নীতিনির্ধারক মহলের যারা মুক্তবাজারের কথা বলে বাজারের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেনে তারা প্রকৃতপক্ষে আমজনতাকে বোকা বানিয়ে ব্যবসায়িদের তথা প্রকান্তরে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেনে। কারণ, তারা কোন না কোনভাবে মুক্ত বাজারের সুবিধাভোগী। অন্যদিকে, বিদেশি শক্তি যারা মুক্ত বাজারের আফিম গিলিয়ে আমাদেরকে নির্বোধের মত ব্যবহার করে আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে তাদের নিজেদের বাজার মুটেও মুক্ত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মুক্তবাজারের নামে আমাদের বাজার দখলের পথ সুগম করতে চায়। আমাদের কৃষকদেরকে ভর্তুকী দিতে গেলেই বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ বাধার সৃষ্টি করে অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভুরা কোটি কোটি ডলার ভর্তুকী দিয়ে সেসব পণ্য আমাদের মত গরীব দেশে ডাম্পিং করে আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে যা নিয়ে টু শব্দটি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ করেনা।

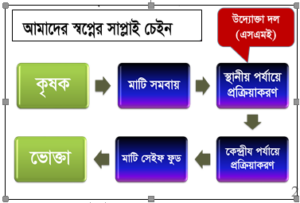

এই কাজটি সফলতার সাথে সম্পাদন করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, রোগের সঠিক কারণ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। সুতরাং রোগ সারাতে হলে গোটা ব্যবস্থারই চিকিৎসা প্রয়োজন; অর্থাৎ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার একটি সমগ্রিক সংস্কার ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। বিগত ৫ই আগস্টের অভাবনীয় রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে মাথা তুলে দাড়াবার, এই কাঠামোগত দাসত্ব থেকে কৃষককে মুক্ত করার। এখনই সময় এদেশের কৃষি ও কৃষককে বাচিয়ে দেবার। কৃষক বাচলে এদেশের কৃষি বাঁচবে। আর কেবলমাত্র কৃষি বাঁচলেই আমরা একটি সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখতে পারি, অন্যথায় নয়।  এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

[1] জনশক্তি জরীপ ২০২৩