by শহীদুল ইসলাম | Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) অর্থাৎ বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মেধাস্বত্ব (ট্রিপস) চুক্তিটিও কৃষিচুক্তির মতোই ১৯৯৪ সালে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউণ্ডে গৃহীত হয় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে কার্যকর হয়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হল কোন নতুন আবিষ্কারের উপর আবিষ্কারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব বা মালিকানা নিশ্চিত করা। এই মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য ট্রিপস চুক্তিতে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা হল প্যাটেন্ট। প্যাটেন্ট বিষয়টা একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন এবং এর সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টাকে মিলিয়ে না দেখলে প্যাটেন্টকে মামুলি বিষয় বলে মনে হতে পারে।

সহজ কথায় প্যাটেন্ট হল একপ্রকার মালিকানার দলিল। অর্থাৎ কোনকিছু প্যাটেন্ট করা মানে তার স্বত্বাধিকারী হওয়া। এরূপ প্যাটেন্ট আইন কপিরাইট আইন নামে বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ধরা যাক, কোন লেখক একটি বই লিখলেন এবং কপিরাইট আইনে তার স্বত্বাধিকারী হলেন। এমতাবস্থায়, লেখকের অনুমতি ছাড়া কেউ সেই বই ছাপতে বা কপি করতে পারবেনা এবং করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী বর্তমানে তা একটু ভিন্নরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপরও প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের চারপাশের গাছপালা, ফসল, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি এসবের মালিক কে? আপনি, সে বা আমি অর্থাৎ যারা এসবের লালন-পালনকারী। কিন্তু ট্রিপস চুক্তি স্বাক্ষরের পর এগুলোর মালিকানা আর আমাদের থাকবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, সামান্য জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়েই কোম্পানী যেকোন সময় এগুলোর মালিকানা নিয়ে নিতে পারে। ধরা যাক, আমাদের বাদশাভোগ ধানের সামান্য জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে কোন কোম্পানী একটি নতুন জাত তৈরি করলো এবং তা বাদশাভোগ নামে প্যাটেন্ট করলো। এরূপ প্যাটেন্ট করার ফলে বাংলাদেশ যদি বাদশাভোগ নামের কোন ধান উৎপাদন, ব্যবহার, বিক্রি ও আমদানি-রপ্তানি করতে চায় তবে সে কোম্পানীকে টাকা দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর নতুন জাতের মালিকানা কুক্ষিগত করে মুনাফা করার অদ্ভূত এক রক্ষাকবচ হলো এই প্যাটেন্ট আইন!

এ চুক্তিটি বিভিন্ন প্যাটেন্টধারী বা প্যাটেন্ট করতে চায় এমন সব বহুজাতিক কোম্পানির চাপে উরুগুয়ে রাউণ্ডে উত্থাপিত হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের যুক্তি ছিল এরকম যে, যদি কোন নতুন আবিস্কারের একচ্ছত্র মালিকানা নিশ্চিত করা না হয় তবে নতুন আবিষ্কারে কেউ উৎসাহিত হবে না। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হলেও মানব ইতিহাস তা সত্য বলে মেনে নিবেনা। কারণ, আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত নতুন আবিষ্কার হয়েছে তার জন্যে তো মালিকানা সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন কি আবিষ্কার হয় নি? গ্রেগর জোহানেজ ম্যাণ্ডেল যখন তার বংশগতির সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন তখনতো প্যাটেন্ট আইন ছিল না। তাই বলে কি অসামান্য পরিশ্রম করে মেণ্ডেল তার সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন নি! অথচ সেসব সূত্র ব্যবহার করে আজ নতুন নতুন উফশী ও হাইব্রিড জাত আবিষ্কার করা হচ্ছে এবং প্যাটেন্ট করে নেয়া হচ্ছে। তখন যদি মেণ্ডেলের সূত্র প্যাটেন্ট করা হতো তা হলে উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার এতটা বিকাশ কখনো ঘটতো না। কারণ, প্যাটেন্টকৃত কোন আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্যাটেন্টধারীর (ব্যক্তি বা কোম্পানি) কাছ থেকে অনুমতি ও স্বত্ব কিনে নিতে হবে। বাস্তব সত্য এই যে, অতীতে বিজ্ঞানীরা নিজস্ব জ্ঞান-পিপাসা থেকে এবং মানবকল্যাণে ব্রতী হয়েই নতুন কোন আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করতেন। অথচ আজ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন অর্থ উপার্জনের ব্রত নিয়ে কোম্পানির ভাড়াটিয়া হিসেবে এবং কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে। মানবকল্যাণ এখানে নিতান্তই গৌণ বিষয়। আগেকার দিনের আবিষ্কার ও বর্তমানকালের আবিষ্কারের মধ্যে মূল পার্থক্যটা এখানেই। আজ এরূপ আবিষ্কারকেই বলা হচ্ছে বুদ্ধিজাত সম্পত্তি। এসব আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধিজাত না কুবুদ্ধিজাত তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

ট্রিপস চুক্তিতে মৌলিক আবিষ্কারের কোন স্বীকৃতি নেই। যে কৃষক হাজারো জাতের ধানের মৌলিক আবিষ্কারক এবং হাজার বছর ধরে সেগুলো লালন করেছে তার কোন স্বীকৃতি এই ট্রিপস চুক্তিতে নেই। অথচ ভূইফোঁড় কোন কোম্পানি কৃষকের আবিষ্কৃত এসব জাতগুলোর সামান্য জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়েই তার মালিক বনে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কারকে উৎসাহিতকরণ ফাঁকা বুলি। মুদ্দাকথা হল মুনাফা। একচেটিয়া মুনাফা লুটার অভিলাষ থেকেই তৈরি করা হয়েছে কুটকৌশলী এই প্যাটেন্ট আইন।

ট্রিপস চুক্তিটি বহু বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তবে বর্তমান বিতর্ক হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর এর প্রয়োগ নিয়ে। এই চুক্তির ২৭.৩ (বি) ধারায় কোম্পানিগুলোকে নতুন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং তার উৎপাদন প্রক্রিয়া প্যাটেন্ট করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ট্রিপস চুক্তির এ ধারাটির সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সামান্য জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়েই তাকে নতুন আবিষ্কার হিসেবে দাবি করছে এবং সেগুলোর মালিক বনে যাচ্ছে। এর চেয়ে হাস্যকর অথচ দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে!

ট্রিপস চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বুদ্ধিজাত সম্পত্তির সংরক্ষণ আইন ছিল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু ট্রিপস চুক্তিতে যেকোন আবিষ্কারের স্বত্বাধিকার বা মালিকানা প্রদানের জন্য প্রত্যেক দেশকে প্যাটেন্ট আইন প্রণয়ন করা অথবা আপনা আপনি বুদ্ধিজাত সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়ে যায় এমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা (effective sui generis system) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চুক্তির ধারায় প্রথমে কার্যকর (effective) শব্দটি ছিল না; এটি অন্তর্ভুক্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত এজন্য যে, কোন দেশ তার ইচ্ছামতো ব্যবস্থা নিলেই হবে না, তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, শিল্পোন্নত দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানির কাছে কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনী দেশ তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে যেন তারা কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে উপভ (UPOV) কনভেনশন গ্রহণ করে। UPOV-এর পূর্ণরূপ হল International Convention for Protection of New Varieties of Plant । ১৯৬১ সালে ধনী দেশগুলো প্যাটেন্ট আইনের বিকল্প হিসেবে UPOV চুক্তি স্বাক্ষর করে। যে বিজ্ঞানীরা নতুন জাত তৈরি করেন তাদেরকে উদ্ভিদ প্রজননবিদ (Plant Breeder) বলা হয়। উদ্ভাবিত জাতের উপর উদ্ভিদ প্রজননবিদদের মালিকানা স্বত্ত্ব (Plant Breeders’ Rights) প্রতিষ্ঠার জন্য এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রায় সকল গবেষণাই কোম্পানির টাকায় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এসব কোম্পানির নিজেদের বেতনভূক্ত বা চুক্তিবদ্ধ প্রজননবিদ রয়েছে। এমনকি কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন কোন জাত উদ্ভাবন করলে তাও তারা টাকা দিয়ে কিনে নেয় এবং এরূপ গবেষণার জন্য তারা অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে নতুন আবিষ্কৃত প্রায় সকল জাতের মালিক বনে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। ফলে, আমাদের ধান, আমাদের নিম এবং এ দেশের হাজারো উদ্ভিদ ও প্রাণীর মালিকানা আর আমাদের থাকবে না, মালিক হবে বহুজাতিক কোম্পানি। কাজেই এই প্যাটেন্ট আইন মেনে নেওয়া বা উপভ কনভেনশন গ্রহণ করা আমাদের দেশের জন্য কোন মতেই সমীচীন হবে না।

বাংলাদেশের কৃষিতে ট্রিপস চুক্তির প্রভাব

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উৎস হল কৃষি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষুদ্র কৃষকেরা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমেই বিশ্বের ৬৬% মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির অধীনে উদ্ভিদ ও বীজের উপর বুদ্ধিজাত সম্পত্তির সংরক্ষণ নীতি (প্যাটেন্ট আইন) প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে, বিশ্বের কোটি কোটি ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন-জীবিকা, খাদ্য স্বাধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা আজ হুমকির সন্মুখীন। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও আজ এরূপ মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি।

বাংলাদেশের প্রায় ৮৮% কৃষকই ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন শ্রেণীভূক্ত। কৃষি উপকরণের ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওয়ার কারণে সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর পক্ষে কৃষিতে টিকে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তদুপরি, মনুফালোভী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এমনসব প্রযুক্তি নিয়ে এ দেশের বাজারে ঢুকছে যার প্রবর্তন করা হলে এসব কৃষকের পক্ষে কৃষিতে টিকে থাকা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। নিম্নে এরূপ কিছু প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্যাকেজ টেকনোলজি (Package Technology)

বর্তমানে কোম্পানিগুলো ধান বা অন্যান্য ফসলের এমনসব জাত তৈরি করছে যার সাথে সে কোম্পানির তৈরি বিশেষ ধরণের রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি ব্যবহার না করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে না। আবার জাতের সাথে সাথে এসব প্রযুক্তিও কোম্পানির প্যাটেন্টকৃত। এভাবে কোম্পানিগুলো চুটিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করার নানা ফন্দি-ফিকির বের করছে। আর এরূপ ফন্দির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হল কৃষকের হাতে যেসব জাত আছে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া। এজন্য তারা এমনসব জাত তৈরি করছে যাতে কৃষকের নিজস্ব বীজ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং কৃষক প্রতিবছর কোম্পানির বীজ কিনতে বাধ্য হয়। এরূপ টেকনোলজি যেগুলো একসাথে ব্যবহার না করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়না, সেগুলোকে প্যাকেজ টেকনোলজি বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এগ্রো-ইভো নামক একটি বহুজাতিক কোম্পানি এমন একটি ধানের জাত তৈরি করেছে যাতে সে কোম্পানির লিভার্টি নামক আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোম্পানির আগাছানাশকে ভাল কাজ করবে না। মোনাসান্টো রাউণ্ড-আপ-রেডি নামের একটি ধানের জাত তৈরি করছে যাতে সে কোম্পানির তৈরি প্লাইসোফেট নামক আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে।

টার্মিনেটর টেকনোলজি (Terminator Technology)

মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ডেল্টা এন্ড পাইন ল্যাণ্ড ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সহায়তায় এমন একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা দিয়ে বীজকে বন্ধ্যা করে দেওয়া যায়। এই প্রযুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে টার্মিনেটর প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে বীজ শুধু একবারই গজাবে, পরের বছর আর গজাবেনা। অর্থাৎ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা কোন জাতের বীজ যদি কোন কৃষক চাষ করে এবং সেই ফসল থেকে বীজ রেখে পরের বছর চাষ করতে চায় তবে সে বীজ গজাবেনা। প্রতিবছর কোম্পানির কাছ থেকে বীজ কিনেই চাষ করতে হবে। একাজে এক প্রকার জিন ব্যবহার করা হয় যা ধানসহ যেকোন ফসলে ব্যবহারের জন্য প্যাটেন্ট করা হয়েছে।

দুই ধরণের টার্মিনেটর প্রযুক্তি রয়েছে।

১. ভি-গার্ট: এই ধরণের টার্মিনেটর বীজ থেকে বীজ রাখলে সে বীজ গজাবেনা। এবং

২. টি-গার্ট: এই ধরণের টার্মিনেটর বীজ থেকে বীজ রাখলে বীজ গজাবে কিন্তু সেই কোম্পানির বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করলে সেই বীজ থেকে ভাল ফলন পাওয়া যাবেনা।

টার্মিনেটর প্রযুক্তি ব্যবহার করা এরূপ বীজকে আত্মঘাতি বীজও বলা হয়ে থাকে। প্রধানত নিম্নরূপ কয়েকটি কারণে এই প্রযুক্তির বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

প্রথমত: বর্তমান বিশ্বের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের অধিকাংশ কৃষকই নিজের উৎপাদিত বীজ দিয়ে চাষাবাদ করে থাকে। তাদের পক্ষে প্রতিবছর বীজ কিনে চাষ করা সম্ভব হয়না। কাজেই এই ধরণের বীজ এসব দরিদ্র কৃষকের জন্য মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত: বীজের জন্য কৃষক কোম্পানির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ফলে, একটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। যে কারণে সারা বিশ্বের সচেতন মহল আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, এই ধরণের বীজ বাজারজাত করা হলে সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের আশংকা অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

তৃতীয়ত: এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা কোন ফসল যদি কোন মাঠে চাষ করা হয় তবে সেই মাঠের অন্যান্য ফসলেও কৌলিক দুষণ ঘটবে। ফলে, সেই মাঠের অন্যান্য ফসলের বা জাতের বীজও বন্ধ্যা হয়ে যাবে। ফলে, কৃষকের হাতে আর কোন বীজই থাকবে না।

চতুর্থত: এই প্রযুক্তি ফসলবৈচিত্র্য তথা জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে দিবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ডেল্টা এন্ড পাইন ল্যান্ড কোম্পানিটি যখন ১৯৯৯ সালে এই বীজ বাজারজাত করার উদ্যোগ নেয় তখন বিশ্বের শীর্ষ মার্কিন বীজ কোম্পানি মোনসান্টোও ১৯৯৯ সালে এই বীজের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে এই মোনসান্টো কোম্পানিই ডেল্টা এন্ড পাইন ল্যাণ্ড কোম্পানিটি কিনে নেয় এবং এই প্রযুক্তি বাজারজাত করতে উঠেপড়ে লাগে। যাহোক, আশার কথা হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে জাতিসংঘের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি) ২০০০ সালে এই প্রযুক্তির মাঠ পরীক্ষা ও বাণিজ্যিক বিক্রয় নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে এবং ২০০৬ সালে মোনসান্টোর বাজারজাতকরণ তৎপরতার প্রেক্ষিতে তা পূনর্ব্যক্ত করেছে। ব্রাজিল ও ইন্ডিয়া ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে এই প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সিবিডিতে স্বাক্ষর করলেও এই প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক গরিব দেশের জীববৈচিত্র্য চুরি

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এসব দেশে রয়েছে হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের ধনী দেশগুলোতে নেই। নতুন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করতে গেলে বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবের সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরী। তাই ধনীদেশ বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের জীনব্যাংকের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করছে এবং তা থেকে নতুন নতুন জাত তৈরি করে তার মালিকানা নিয়ে নিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে যে, এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যত উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার মালিক বনে গেছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

বাংলাদেশের মাঠে মাঠে একসময় শুধু চাষই হত প্রায় ১২,৫০০ জাতের ধান। চাষ হতোনা এমন অগণিত জাতের বন্য ধান ছিল। ধানের এসব জাত কোন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার নয় বা কোন গবেষণাগার থেকেও আসেনি। হাজার বছর ধরে কৃষকরাই সেসব জাত আবিষ্কার ও লালন করেছে। আজ হাইব্রিড বা জিএম-এর মতো যেসব নতুন জাত তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো তৈরি করা হয় কৃষকের আবিষ্কৃত জাত থেকেই। তাই আমরা হেলায় হারিয়ে ফেললেও গবেষকদের কাছে বা কোম্পানির কাছে এসব দেশী জাতের ধানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এমন অনেক জাতের ধান বর্তমানে কৃষকের মাঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জিন ব্যাংকে সেগুলোর অনেকই সংরক্ষণ করা আছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিনব্যাংক সংরক্ষিত আছে মাত্র প্রায় ৩০০০ প্রজাতির ধান। পক্ষান্তরে, শুধু আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে ইরি) এর জিন ব্যাংকেও সংরক্ষিত আছে হাজার হাজার জাতের ধান।

ট্রিপস চুক্তিতে কৃষকের এসব আবিষ্কারের কোন স্বীকৃতি নেই, নেই প্যাটেন্ট করার অধিকার। অন্যদিকে, সবুজ বিপ্লব কেড়ে নিচ্ছে কৃষকের নিজস্ব এসব আবিষ্কার। এসব আদি জাত থেকেই শংকরায়ন করে বা জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল (উফশী), হাইব্রিড বা জিএম জাতের ধান। আর এগুলো প্যাটেন্ট করে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একচেটিয়া ব্যবসা করে একদিকে যেমন মুনাফা লুটছে এবং অন্যদিকে জিম্মি করে ফেলছে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের কৃষক ও গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে হাজার বছর ধরে লালিত প্রাণসম্পদ (উদ্ভিদ ও প্রাণী) চুরি বা একার্থে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়ে প্যাটেন্ট করে নিচ্ছে। নিন্মে এরকম দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

উদাহরণ-১: বাসমতি ধানের প্যাটেন্ট

বাসমতি অত্যন্ত উচ্চ মানের একটি সুগন্ধি জাতের ধান। ভারত ও পাকিস্তানের কৃষকরা বহু শতাব্দী ধরে এই ধান চাষ করে আসছে। ১৯৯৭ সালে ভারত এককভাবে বিশ্বের চার ভাগের তিনভাগ বাসমতি চাল রপ্তানি করেছে এবং ১৯৯৮ সালে ভারত শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখ টন বাসমতি চাল রপ্তানি করেছে। বাসমতি চালের এরূপ বাজার চাহিদা দেখে এই ধানের একচ্ছত্র মালিকানা গ্রাস করার মতলব আটে রাইসটেক নামের একটি মার্কিন কোম্পানি। এই কোম্পানি বাসমতি ধানের সাথে একটি মার্কিন জাতের শংকরায়নের মাধ্যমে নতুন ধরনের একটি জাত আবিষ্কার করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোম্পানিটি তাদের আবিষ্কৃত জাতটির নতুন কোন নাম না দিয়ে তা বাসমতি নামেই ১৯৯৭ সালে ইউএস প্যাটেন্ট এন্ড ট্রেডমার্ক অফিস থেকে অজ্ঞাতসারে এর প্যাটেন্ট লাভ করে। এই প্যাটেন্ট লাভের ফলে তাদের আবিষ্কৃত জাতসহ বাসমতি নামের সকল জাতের মালিক বনে যায় ঐ কোম্পানি। কারণ, ট্রিপস চুক্তির প্যাটেন্ট আইন অনুসারে রাইসটেককে রয়্যালটি না দিয়ে কেউ বাসমতি নামের কোন ধান বা চাল উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি করতে পারবে না। যাহোক, ভারত সরকার বাসমতির প্যাটেন্টকে চ্যালেঞ্জ করে ইউএস প্যাটেন্ট এন্ড ট্রেডমার্ক অফিসে মামলা দায়ের করে। সর্বশেষ খবর হল রাইসটেক বাসমতি নামে তার আবিষ্কৃত জাতের প্যাটেন্ট পায় নি, পেয়েছে ভিন্ন নামে।

উদাহরণ-২: নিমের প্যাটেন্ট

নিম ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অতি মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ। নিমকে জাতিসংঘ একুশ শতকের উদ্ভিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিমের জৈব ও ভেষজ গুণ সর্বজনবিদিত। হাজার বছর ধরে এ উপমহাদেশের মানুষ বিভিন্ন রোগের ঔষধ, পোকামাকড় দমন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিম ব্যবহার করে আসছে। নিমের এরূপ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এটাকে কুক্ষিগত করার মতলব আটে ‘ডবিøও আর গ্রেস’ নামের একটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি। রবার্ট লারসন নামক এক মার্কিন বিজ্ঞানী নিমের বীজ থেকে ছত্রাকনাশক তৈরি করে বললেন যে, এটা তার নতুন আবিষ্কার। এরপর লারসন তার এই আবিষ্কার দেড় লাখ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে বেচে দিলেন ‘ডব্লিও আর গ্রেস’ নামের একটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির কাছে। ‘ডব্লিও আর গ্রেস’ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ ১৯৯৫ সালে জার্মানির মিউনিখে অবস্থিত ইউরোপিয়ান প্যাটেন্ট অফিস থেকে অজ্ঞাতসারে নিমের প্যাটেন্ট লাভ করে। এই প্যাটেন্ট লাভের ফলে উক্ত কোম্পানি নিম নিয়ে সারা বিশ্বে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ফলে, যে নিম আমাদের নিজস্ব সম্পদ এবং যে নিম হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষকরা ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে সে নিমের মালিক বনে যায় উক্ত কোম্পানি। অর্থাৎ কোম্পানিকে রয়্যালটি না দিয়ে কোন কৃষক বালাইনাশক হিসেবে আর এই নিম ব্যবহার করতে পারবেনা। প্যাটেন্ট আইন অনুসারে যদি কোন কৃষক কোম্পানিকে রয়্যালটি না দিয়ে তার বাড়ির গাছের নিমের বীজ নিজের জমিতে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করে তবে তা হবে প্যাটেন্ট আইনের লঙ্ঘন। এজন্য উক্ত কোম্পানি সেই কৃষকের বিরূদ্ধে মামলা করতে পারবে যে মামলায় সে কৃষকের জেল জরিমানা হবে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! এই প্যাটেন্টের বিরুদ্ধে তখন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের গ্রীন পার্টি, ভারতের পরিবেশবাদী বিজ্ঞানী বন্দনা শিবা ও ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্ট (আইফোম) মিলে ইউরোপিয়ান প্যাটেন্ট অফিসে মামলা দায়ের করে এবং তারা তথ্য ও দলিলপত্র উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে বালাইনাশক হিসেবে নিমের ব্যবহার নতুন কোন আবিষ্কার নয়। যার প্রেক্ষিতে ২০০০ সালে এই প্যাটেন্ট বাতিল করা হয়। এরপর উক্ত কোম্পানি এই রায়ের বিরূদ্ধে আপিল করে যা ইউরোপিয়ান প্যাটেন্ট অফিস ২০০৫ সালে খারিজ করে দেয়।

যাহোক, উপরের দুটি উদাহরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এভাবে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি সারা বিশ্ব, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে কৌলিক সম্পদ (জেনেটিক রিসোর্স) চুরি করে প্যাটেন্ট করে নিচ্ছে। বিশ্বে ধানের উপর এ পর্যন্ত দুই শতাধিক প্যাটেন্ট দেওয়া হয়েছে যার অধিকাংশই নিয়েছে মার্কিন ও জাপানি কোম্পানি।

উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ট্রিপস চুক্তির প্রভাব

শংকরায়নের মাধ্যমে ধানের নতুন নতুন জাতের আবিষ্কার শুরু হয় মাত্র ষাটের দশক থেকে। তা হলে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এর আগে হাজার হাজার বছর ধরে যেসব ধান চাষ হয়ে আসছে তার আবিষ্কারক কে? উত্তরও সবার জানা। বংশ পরম্পরায় নিজস্ব জ্ঞান থেকে কৃষকেরাই আবিষ্কার করেছে এসব জাত। কিন্তু প্যাটেন্ট আইনের আওতায় এসব জাতের প্যাটেন্ট হতে পারে না। কারণ, এগুলোকে আবিষ্কার হিসেবেই গণ্য করা হয় না। ট্রিপস চুক্তি বিজ্ঞান ও উন্নয়নের এমন এক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারকে বিজ্ঞানভিত্তিক বা মৌলিক আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, বরং স্বীকৃতি দেয় বাণিজ্যিক সম্ভবনাময় আবিষ্কারকে।

যে জাত জৈবিক পদ্ধতি (বায়োলজিক্যাল প্রসেস) ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কেবল তাকেই ট্রিপস চুক্তিতে আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। যদিও এগুলো শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক শংকরায়নের ফলে সৃষ্ট এবং কৃষকের দ্বারা আবিষ্কৃত জাত ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ট্রিপস চুক্তি নিজস্ব ফসলের উপর কৃষকগোষ্ঠীর সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না। অথচ ব্যক্তি বিশেষ বা কোম্পানি তাদের উদ্ভাবিত নতুন জাতের ফসলের উপর প্যাটেন্ট পেয়ে যায়।

তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর স্থানীয় জাত ব্যবহার করে উদ্ভাবিত নতুন জাতের উপর কোম্পানিগুলোর প্যাটেন্ট পাওয়ার অর্থ হল জৈবস্বত্ব অপহরণ। তৃতীয় বিশ্বের (উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের) স্থানীয় প্রজাতির নমুনা বিনা অনুমতিতে নিয়ে গিয়ে তা থেকে নতুন জাত তৈরি করা হয়। অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কৃষকরা যদি এই নতুন ফসল ফলাতে চায় তা হলে আবিষ্কারক কোম্পানির কাছ থেকে তা কিনে নিতে হবে।

আজকাল ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনের নামে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের কৃষকের উপর উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রিড ও জিএম শস্য কৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হল ধনী দেশগুলোর প্যাটেন্টকৃত বীজ ও রাসায়নিক সামগ্রির উপর তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদেরকে আরও বেশি নির্ভরশীল করে তোলা। প্যাটেন্টকৃত হওয়ার কারণে এসব প্রযুক্তির মূল্যের ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকেনা বলে এগুলো এমনিতেই উচ্চ মূল্যের হয়ে থাকে। তদুপরি, অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ি কর্তৃক কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা সর্বদাই থেকে যায়। অর্থাৎ প্যাটেন্টধারী কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া ব্যবসার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রিপস চুক্তিটি।

by শহীদুল ইসলাম | Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

অধ্যায়-৪

কৃষিচুক্তি ও বাংলাদেশের কৃষি

কৃষিচুক্তির পটভূমি:

১৯৯৫ সালে গ্যাট-এর উরুগুয়ে রাউণ্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষিকে বাণিজ্যের আওতায় আনার লক্ষ্যে কৃষিচুক্তি প্রণীত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্য হল সারাবিশ্বে কৃষিপণ্যের অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করা। ধনী দেশসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ কৃষি নীতিকে আড়াল করার জন্যই এতদিন গ্যাট-এর আলোচনায় কৃষি বিষয়টাকে আনেনি। তারা শিল্প ও সেবা খাতের আয়কৃত অর্থে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করেছে। প্রচুর পরমাণে ভর্তুকী দিয়ে বড় বড় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। রপ্তানি ভর্তুকী দিয়ে একদিকে অন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে অন্যদিকে, নিজেদের বাজারে অন্যের প্রবেশকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ঘটবে। এখন সময় এসেছে অর্থ উপার্জনের। তাই কৃষি বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। অনুন্নত বিশ্বের কৃষিকে ধ্বংস করে আন্তর্জাতিক বাজারে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় কৃষিকে সম্পৃক্ত করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি যেমন: কৃষিচুক্তি, বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব চুক্তি (ট্রিপস) এবং সেনিটারি ও ফাইটোসেনিটারি চুক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে অনুন্নত দেশের কৃষিকে ধ্বংস করে ধনী বিশ্বের একচেটিয়া ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করা।

কৃষিচুক্তির সার-সংক্ষেপ:

কৃষিচুক্তির মূল স্তম্ভ হল তিনটি, যথা:

১) বাজার প্রবেশাধিকার

২) রপ্তানি ভর্তুকী এবং

৩) অভ্যন্তরীণ সহায়তা।

স্বল্পোন্নত দেশ ছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাকি সকল সদস্য কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে উক্ত তিনটি বিষয়ে যেসব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছ সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। বাজার প্রবেশাধিকার

কোন দেশের পণ্য অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে গেলে সাধারণত দুই ধরনের বাধার সন্মুখীন হতে হয়। যথাঃ

১. শুল্ক বাধা ও

২. অশুল্ক বাধা।

অবাধ বাণিজ্যের জন্য এসব বাধা দূর করা আবশ্যক। এসব বাধা দূর করার জন্য চুক্তিতে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

- কোন দেশ যাতে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে অন্য দেশের বাজারে অবাধে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য সকল অশুল্কজাত বাধাসমূহকে দূর করে তাকে সরল শুল্কে রূপান্তরিত (টেরিফিকেশন) করতে হবে।

- শুল্ক আরোপের একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকবে যার বেশি শুল্ক বাড়ানো যাবে না।

- ধনী দেশগুলো ৬ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% শুল্ক কমাবে।

- উন্নয়নশীল দেশগুলো ১০ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ২৪% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১০% শুল্ক কমাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূহ দূর করে বাজার উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করে থাকে।

২। রপ্তানি ভর্তুকী

কৃষি পণ্য রপ্তানিতে অনেক দেশই ভর্তুকী দিয়ে থাকে যা আমদানিকারক দেশের কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ঐ আমদানিকারক দেশের রপ্তানিকে বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়া উভয় দেশই পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। ধরা যাক, ইণ্ডিয়া রপ্তানি ভর্তুকী দেয় কিন্তু বাংলাদেশ দেয় না। এমতাবস্থায়, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের চেয়ে কম দামে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট বিক্রী করতে পারবে। ফলে, বাংলাদেশ তার রপ্তানি-বাজার হারাবে। এভাবে রপ্তানি ভর্তুকি আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এরূপ বাধা দূর করার জন্য চুক্তিতে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

ধনী দেশগুলো ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে যে হারে রপ্তানি ভর্তুকী দিয়েছে ৬ বছরের মধ্যে সে ভর্তুকীর পরিমাণ কমাবে ৩৬% এবং যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেওয়া হয় সেসব পণ্যের রপ্তানি কমাবে ২৪%। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তা হবে যথাক্রমে ২৪% ও ১০% এবং সময়সীমা হবে ১০ বছর। এছাড়া সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% ভর্তুকী কমাবে।

বাজার প্রবেশাধিকারের ন্যায় রপ্তানি ভর্তুকির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই ভর্তুকি না দিতে বাধ্য করে থাকে।

৩। অভ্যন্তরীণ সহায়তা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তিতে অভ্যন্তরীণ সহায়তা বা ভর্তুকীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং এগুলোকে চুক্তিতে কয়েকটি বক্স আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাঃ ক) অ্যাম্বার বক্স খ) বøু বক্স ও গ) গ্রীন বক্স (এ বক্সগুলোর ব্যাখ্যা পরবর্তীতে টীকা আকারে দেওয়া হল) এগুলোর মধ্যে শুধু অ্যাম্বার বক্স ভর্তুকী কমানোর ব্যাপারে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু ব্লু-বক্স বা গ্রীন-বক্স ভর্তুকী কমানোর কোন অঙ্গীকার করা হয় নি।

ধনী দেশগুলো ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে যে হারে অ্যাম্বার বক্স ভর্তুকী দিয়েছে ১৯৯৫ সালের পরবর্তী ৬ বছরের মধ্যে গড়ে তার ২০% কমাবে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলো কমাবে ১৩% এবং তার সময়সীমা হবে ১০ বছর।

এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই ভর্তুকি না দিতে বাধ্য করে থাকে।

টীকা-(১) : অ্যাম্বার বক্স

যেসব অভ্যন্তরীণ ভর্তুকী কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেসব ভর্তুকী অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত। ধনী দেশে কোন ফসলের বাজার মূল্য যদি উৎপাদন ব্যয় থেকে কম হয় বা লাভজনক না হয় তবে সরকার কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য সরাসরি মূল্য ভর্তুকি দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য সরকার স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ কৃষকদেরকে সরবরাহ করে থাকে। যেমন, সারের বাজারমূল্য কম ও স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে ভর্তুকী দেয় তা অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত হবে। ধনী দেশের কৃষকরা প্রচুর পরিমানে এ ধরণের ভর্তুকি পেয়ে থাকে। কৃষিচুক্তি অনুযায়ী কেবলমাত্র এ ধরণের ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

টীকা-(২) : ব্লু বক্স

অনেক দেশে বিশেষ করে ধনী দেশগুলোতে জমি বা গবাদি পশুর জন্য কৃষকদেরকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। যেমনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হেক্টর জমির জন্য বছরে ৫৩০ ডলার এবং প্রতিটি গাভীর জন্য প্রতিদিন ২ ডলার ভর্তুকী দেওয়া হয়। জার্মানীতে যে কৃষকের ৮০-১০০টি গরুর একটি ছোট খামার আছে সেই কৃষক প্রতি বছর সরকার থেকে ৩০০০০ ইউরো বা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি পায়। যদি খামারটি হয় অর্গানিক খামার তবে এই ভর্তুকির পরিমান বছরে ৫০০০০ ইউরো বা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আবার ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর রপ্তানী ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিলে গমের মোট চাহিদা এক কোটি টন। কিন্তু দেখা গেল কৃষকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দেড় কোটি টন। এমতাবস্থায়, গমের বাজার যাতে স্থিতিশীল থাকে সেজন্য সরকার কৃষকদের জন্য উৎপাদন কোটা নির্ধারণ করে দেয় যাতে এক কোটি টনের বেশি উৎপাদন না হয় এবং তার জন্য কৃষকদেরকে ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এরূপ ভর্তুকীকে বাণিজ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি। অথচ একথা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এরূপ ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষকের পণ্য যখন বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের বাজারে আসে তখন গরীব দেশের কৃষকরা এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। কারণ, বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের কৃষকরা মোটেও ভর্তুকি পায়না বা পেলেও তা নামমাত্র। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, এক মন গম উৎপাদন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষকের খরচ হল ৫০০ টাকা এবং সে রাষ্ট্র থেকে ভর্তুকি পেল ২০০ টাকা। এখন সে কৃষক যদি বাজারে ৫০০ টাকা দরেও গম বিক্রী করে তবে তার লাভ থাকে মনপ্রতি ২০০ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষকের গমের উৎপাদন খরচ যদি ৫০০ টাকা হয় এবং সে যদি রাষ্ট্র থেকে কোন ভর্তুকি না পায় তবে সে গম ৫০০ টাকা দরে বিক্রী করলে কোন লাভই থাকবেনা। ফলে, তাকে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে গম চাষ করা ছেড়ে দিতে হবে। যাহোক, কৃষিচুক্তি অনুযায়ী এরূপ ভর্তুকী কমানোর কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি।

টীকা-(৩) : গ্রীন বক্স

কোন কোন ভর্তুকীকে উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয় বলে বিবেচনা করা হয় কারণ কোন কিছু উৎপাদন না করেও কৃষকরা এরূপ ভর্তুকী পেতে পারে। এরূপ ভর্তুকী গ্রীন বক্সের আওতাভুক্ত। পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি , সরকারি সেবা কর্মসূচি (কৃষি গবেষণা, স¤প্রসারণ, বালাই দমন, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি), সরকারি খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি , প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা, সরকারি বীমা ও আয় নিরাপত্তা কর্মসূচি , কৃষকদের অবসরকালীন সহায়তা কর্মসূচি , অনুন্নত/পশ্চাদপদ এলাকার কৃষকদের জন্য বিশেষ সহায়তা ইত্যাদি নানা ধরনের কর্মসূচি র মাধ্যমে সরকার কৃষকদেরকে প্রচুর পরিমানে সহায়তা বা ভর্তুকী দিয়ে থাকে। কৃষিচুক্তি অনুযায়ী এরূপ ভর্তুকী কমানোর কোন বিধান রাখা হয় নি।

উপরে বর্ণিত টীকাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধু অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত ভর্তুকী কমানোর জন্য কৃষিচুক্তিতে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এই যে, ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়সীমা অনেক আগেই পার হয়ে গেলেও ধনী দেশগুলো ভর্তুকীতো কমায়নিই বরং তা বাড়িয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, এসব দেশ অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভূক্ত ভর্তুকীকে নাম ও রূপ বদল করে বøু বক্স ও গ্রীন বক্সের আওতাভুক্ত করে তার পরিমাণ আরও বাড়িয়েই চলেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ভর্তুকিকে এ ধরণের বিভিন্ন বক্সে ফেলে ধনী দেশগুলো এক ধরনের ধোকাবাজির খেলা খেলছে যা অসহায়ের মতো দেখছে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। ধনী বিশ্বের ছলচাতুরি ও ধোকাবাজির এখানেই শেষ নয়। ধনী বিশ্বের কৃষি, কৃষক ও কৃষি বাজারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কৃষিচুক্তিতে আরও যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো নিন্মে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

(ক) ডি মিনিমাস

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বাজার মূল্য ভর্তুকী, উপকরণ সহায়তা ইত্যাদি অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত যা হ্রাস করার জন্য কৃষিচুক্তিতে সুষ্পস্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু কৃষিচুক্তির ৬.৪ ধারায় কৌশলে অনেক পণ্যকে ভর্তুকি কমানোর অঙ্গীকারের বাইরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চুক্তির এই ধারায় বলা হয়েছে-

- ধনী দেশগুলোর ক্ষেত্রে কোন পণ্যের জন্য মূল্য ভর্তুকী ও উপকরণ সহায়তা যদি এক বছরে ঐ পণ্যের মোট উৎপাদন খরচের ৫%-এর বেশি না হয় তবে তা ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকারের আওতাভূক্ত হবে না।

- উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ডি মিনিমিস লেভেল হবে ১০%।

উল্লেখ্য যে, এই কৌশল ব্যবহার করে ধনী দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কৃষি পণ্যকে ভর্তুকি হ্রাসের অঙ্গীকারের বাইরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

(খ) বিশেষ নিরাপত্তা (Special Safeguard)

একটি দেশে কোন পণ্যের আমদানী হঠাৎ খুব বেড়ে গেল বা দাম কমে গেলে একই ধরণের দেশীয় পণ্যকে রক্ষার জন্য সে দেশ ঐ আমদানীকৃত পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করতে পারবে। উরুগুয়ে রাউন্ডে কৃষিচুক্তি প্রণয়নকালীন সময়ে যেসব দেশে অশুল্ক বাধা ছিল কেবলমাত্র সেসব দেশ এই সুবিধার আওতাভূক্ত হয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৬ টি শিল্পোন্নত এবং ২২ টি উন্নয়নশীল দেশ। উল্লেখ্য যে, এই সুবিধার আওতায় মোট ৬০৭২ টি পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে ৪১৪২ টি পণ্য (৬৮.২%) শিল্পোন্নত দেশে এবং মাত্র ১৯৩০ টি পণ্য (৩১.৮%) উন্নয়নশীল দেশে পাওয়া যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলো এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(গ) শান্তি ধারা (Peace Clause)

যদি অন্যান্য দেশ ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয় তবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভর্তুকী ব্যবস্থার উপর যাতে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে তার জন্য এ ধারাটির প্রবর্তন করা হয়। ২০০৩ সালে এ ধারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

(ঘ) উচ্চ শুল্ক (High Tarrif or Tariff Peak)

কৃষিচুক্তির শর্তে বলা হয়েছে যে, ধনী দেশগুলো ৬ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% আমদানী শুল্ক কমাবে। এখানে ধনী বিশ্বের একটি গভীর চালবাজি লক্ষ্য করা যায়। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা যখন চলছিল তখনই ধনী দেশগুলো তাদের বিভিন্ন পণ্যের উপর এমনভাবে আমদানী শুল্ক আরোপ করে যাতে শুল্ক কমানো হলেও তাদের নিজেদের বাজার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়তে না হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৯৩ সময়কালে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গড় শুল্ক হার ছিল ২০০০ সালের মধ্যে তা ৭০-৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যেহেতু কৃষিচুক্তি অনুসারে ১৯৯৫-২০০১ সময়কালের মধ্যে গড় শুল্ক ৩৬% কমানোর অঙ্গীকার করা হয়েছিল তাই আমদানী শুল্ক গড়ে ৩৬% কমালেও এখনও তাদের অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ আমদানী শুল্ক (ঐরভয ঞধৎৎরভভ ড়ৎ চবধশং) বজায় রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সকল পণ্যের উপর থেকে গড়ে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা বলা হয়েছে সব পণ্য থেকেই কমপক্ষে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা বলা হয় নি। যেহেতু গড়ে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা তাই তারা এমনসব পণ্য থেকে বেশি হারে শুল্ক কমায় যেগুলো নিজেরা উৎপন্ন করেনা বা করলেও সেগুলো তাদের বাজারের জন্য বা কৃষকদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে, গুরুত্বপূর্ণ পণ্যেগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে গড় হিসাব ঠিক রাখা হয়। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা পাটের উপর আমদানী শুল্ক আছে ৮০% এবং তুলার উপর আমদানী শুল্ক আছে ৯০% অর্থাৎ গড় শুল্ক ৮৫%। এখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাট উৎপন্ন করে না এবং বাইরে থেকে তার দেশে কাঁচা পাট ঢুকার কোন সম্ভাবনাও নেই বা ঢুকলেও কোন সমস্যা নেই। অন্যদিকে, তুলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বাইরে থেকে কোন তুলা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে না ঢুকতে পারে সেজন্য তুলায় উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করতে হবে। কিন্তু তাকে মোটের উপর ৩৬% শুল্ক কমাতে হবে অর্থাৎ গড় শুল্ক হবে (৮৫-৩৬)=৪৯%। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কাঁচা পাটের শুল্ক কমিয়ে ০% করে দেয় এবং তুলার শুল্ক বাড়িয়ে ৯৮% করে তবুও গড় শুল্ক হবে ৪৯%। অর্থাৎ শুল্ক কমানো হল ৩৬% কিন্তু তুলার শুল্ক বাড়ানো হল ৮%। এভাবে তারা শুল্ক হ্রাসের গড় হার ঠিক রেখে নিজেদের কৃষি বাজারকে সুরক্ষিত রাখে।

(ঙ) মই শুল্ক (Tariff Escalation)

ধনী দেশগুলো চায় না যে, তৃতীয় বিশ্বে শিল্পের বিকাশ ঘটুক। বরং তারা চায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিক। এজন্য তারা যে কৌশল অবলম্বন করে তা হল কাঁচামালের উপর খুব কম হারে শুল্ক আরোপ করা কিন্তু সে কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত কোন পণ্য তৈরি করে বিক্রি করতে গেলে তার উপর অধিক হারে শুল্ক আরোপ করা। এরূপ শুল্ককে মই শুল্ক বলা হয়। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলা, সূতা, কাপড় ও তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫%, ৩০% ৪০% ও ৫০% হারে শুল্ক আরোপ করল। এমতাবস্থায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুতা, কাপড় বা তৈরি পোশাকের চেয়ে তুলা রপ্তানি করাই বেশি লাভজনক হবে। এই তুলা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুতা, কাপড় ও পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে যা তুলা উৎপাদনকারী দেশে গড়ে উঠবেনা।

(চ) ডাম্পিং (Dumping)

এক কথায় ডাম্পিং হল উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে কোন দেশে পণ্য বিক্রি করা। ধরা যাক, এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হল; নিজের দেশে খাদ্য হিসেবে লাগলো ৫০ লক্ষ টন আর রপ্তানি করলো ৩০ লক্ষ টন; বাকি ২০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ব রয়ে গেলো যা কোথাও রপ্তানি করতে পারলো না। এমতাবস্থায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি এ উদ্বৃত্ব গম বেশি দামে কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে অন্য কোন দেশে বিক্রি করে দেয় তাকে ডাম্পিং বলা হয়। এটাও ধনী দেশের বাজার দখলের একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। ধরা যাক, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া থেকে গম আমদানি করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দেশের অতিরিক্ত গম বাংলাদেশের কাছে বিক্রী করতে চায়। এখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার চেয়ে অনেক কম দামে গম দিতে চায় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ইন্ডিয়া থেকে গম আমদানি বন্ধ করে কম দামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি শুরু করবে। ফলে, অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের বাজার হারাবে আর তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের গমের চাহিদা যেহেতু সব সময়ই থাকবে তাই পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমের দাম বাড়াতে থাকবে। এমনকি সুযোগ পেলে পূর্বের লোকসানসহ পুষিয়ে নিবে।

এরূপ ডাম্পিং গরীব দেশের কৃষি ও কৃষকের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। যেমনঃ ধরা যাক, কম দামে পেয়ে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে গম আমদানি করলো। এতে বাংলাদেশের বাজারে গমের দাম কমে যাবে। ফলে, বাংলাদেশের যেসব কৃষক গম উৎপাদন করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরের বার আর গম উৎপাদন করবে না। বাংলােেদশে গমের চাষ কমবে বা বন্ধ হবে এবং গমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হবে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাজারের একচেটিয়া দখল পেয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, তারা ইচ্ছামতো গমের দাম বাড়িয়ে পূর্বের ক্ষতি সুদে-আসলে উঠিয়ে নেবে। এমন ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। যেমন-ইণ্ডিয়া থেকে কম দামে চিনি আসাতে আমাদের দেশের চিনিকল ও আখচাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী সোয়াবিন তেল ও ইণ্ডিয়ান পেয়াজ, মসুর ডাল ইত্যাদি আসাতে আমাদের সরিষা, পেয়াজ ও মসুরের চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরূপ বহু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ

স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ (Sanitary and Phytosanitary Measures) হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের বাজারে অন্য দেশের পণ্য প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। উপরে যেসব সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলো দিয়েও যদি কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকানো না যায় তবে এই ব্যবস্থা দিয়ে সহজেই তা করা যায়। কৃষিচুক্তিতে বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব স্বাস্থ্যগত নিারাপত্তা বিধান তৈরি করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ কোন দেশ এমন আইন প্রবর্তন করতে পারবে যে আইনের বলে সে দেশ মানব ও পশু স্বাস্থ্যের কথা বলে যেকোন দেশের যেকোন পণ্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। নিচের দুটি উদাহরণ দ্রষ্ঠব্য।

উদাহরণ-১: বাংলাদেশ যে অল্প কয়টি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে চিংড়ি তার একটি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো বাংলাদেশের চিংড়ির প্রধান রপ্তানি বাজার। স¤প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অভিযোগ তুলেছে যে, বাংলাদেশের চিংড়িতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নাইট্রোফোরাম ও কোরামফিনিক্যাল-এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অথচ বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানিকারকরা দাবি করেছে যে, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করার কাজে তারা কোন রাসায়নিক পদার্থই ব্যবহার করে না। তারপরও রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়ার ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায়, ইউরোপে চিংড়ি রপ্তানি করতে হলে তাদের দেশের বা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট কোন ল্যাবরেটরির অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছাড়পত্র লাগবে। এই ব্যবস্থা যদি ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তো ভাল, কিন্তু যদি কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য করা হয় তবে হাজারো অজুহাতের বাধার পাহাড়ে সে পণ্য আটকে থাকবে, কোনদিন ঢুকতে পারবেনা।

উদাহরণ-২: পাকিস্তান অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানি করে। স¤প্রতি পাকিস্তান অষ্ট্রেলিয়ার গমের মান খারাপ-এ অভিযোগ তুলে অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ অষ্ট্রেলিয়া বলছে পাকিস্তানের অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। অষ্ট্রেলিয়া নিরপেক্ষ ল্যাবরেটরীতে গম পরীক্ষা করে দেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান এতে কর্ণপাত করে নি।

উপরোক্ত উদাহরণ দুটি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি পদক্ষেপ দ্বারা মানের প্রশ্ন তুলে কোন দেশ থেকে পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা (এরূপ নিষেধাজ্ঞা এক ধরণের অশুল্ক বাধা, যা অবাধ বাজার প্রবেশাধিকারের অন্তরায়) আরোপ করার সুযোগ রয়েছে।

সেনসেটিভ (স্পর্শকাতর) পণ্য

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পলী উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত কিছু কৃষ পণ্যকে ভর্তুকী হ্রাসের আওতা থেকে বাইরে রাখার জন্য জুলাই ২০০৪ সাল থেকে আলোচনা শুরু করেছে ধনী দেশগুলো। প্রকৃতপক্ষে নিজ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলোকে রক্ষা করার এটা একটা নতুন কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, ধনী দেশগুলো বিভিন্ন কৌশল এবং আর্থিক ক্ষমতাবলে একদিকে নিজেদের বাজারে বাইরের পণ্যের অনুপ্রবেশে বাধার সৃষ্টি করছে অন্যদিকে, অন্য দেশের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর বাজারে অবাধে প্রবেশের সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে এবং করছে। ধনী দেশগুলোর এরূপ দ্বিমুখী নীতির নির্মম শিকার বাংলােেদশের মতো গরীব ও দুর্বল দেশগুলো।

বাংলাদেশের কৃষিতে কৃষিচুক্তির প্রভাব

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কৃষিচুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর আগ্রহের কারণে। কারণ, সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির (ঊফশী ও হাইব্রিড জাতের বীজ, রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক, সেচ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি) মাধ্যমে এসব দেশ ইতোমধ্যেই কৃষিকে শিল্প বা বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করেছে। এখন তাদের জন্য সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি ও কৃষিপণ্যের বাজার স¤প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের কৃষি মোটেও বাণিজ্যিক কৃষি নয়। কাজেই, কৃষিচুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বর্তমান মুক্ত বাজারে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের কৃষকদের টিকে থাকার কোন সুযোগই নেই। ফলে, কৃষিচুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশ একদিকে সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি এবং অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশের কৃষিপণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হয়েছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের কৃষিতে গড়ে প্রায় ১১০% ভর্তুকী প্রদান করে থাকে। কাজেই কৃষিচুক্তির শর্ত মোতাবেক যদি তারা ২০% ভর্তুকী কমায় তবুও তাদের ৯০% ভর্তুকী বহাল থাকে। যদিও বাস্তব সত্য এই যে, তাদের নিজেদের করা এই অঙ্গীকার পূরণে তারা গড়িমসি ও নানা অপকৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কৃষিচুক্তি মোতাবেক স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভর্তুকি কমানোর কোন বাধ্যবাধকতা এখন পর্যন্ত নেই। কৃষিপণ্যে অভ্যন্তরীণ ভর্তুকির সুযোগ থাকলেও দুর্বল অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো তা দিতে পারবে না। তা ছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ১০% অভ্যন্তরীণ ভর্তুকীর সুযোগ থাকলেও আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের চাপে এ দেশের সরকার তাও দিতে পারছে না। কাজেই, আমদের দেশের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। ফলে, ভূমিহীন (যাদের কৃষিজমির পরিমাণ ৫০ শতকের কম), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী যারা বাংলােেদশের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার প্রায় ৮৮% তারা কৃষিতে টিকে থাকতে পারবে না। এই শ্রেণীর কৃষকরা কৃষিতে চরমভাবে মার খাবে। শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করে দিয়ে নিঃস্ব হবে। আর তখন এসব জমি কিনে নিবে বিভিন্ন কোম্পানি ও পুঁজিপতিরা। শুরু হবে কৃষিতে কোম্পানির ব্যাপক বিনিয়োগ এবং কৃষির শিল্পায়ন। বন্ধ হবে আদমজীর মতো কৃষিভিত্তিক দেশীয় শিল্পকারখানা। একক প্রজাতির শস্যের আবাদ, অধিক ফলনের আশায় বিপুল পরিমাণ সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ এবং হাইব্রিড ও জিএম শস্যের আবাদে বিনষ্ট হবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ফসল প্রজাতিসমূহ ও পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থা। আমাদের কৃষকের জমি কিনে নিয়ে তাদেরই সস্তা শ্রম ব্যবহার করে মুনাফা লুটবে কোম্পানিগুলো।

অন্যদিকে, যদিও বলা হচ্ছে কৃষিতে ভর্তূকী দেওয়া যাবে না বা কমাতে হবে তবুও ধনী দেশগুলো তাদের কৃষিতে ভর্তূকী দিয়েই চলেছে এবং নানা কৌশলে ভর্তুকী প্রদানের পথ তৈরি করে রেখেছে। এসব কৌশলের অন্যতম হল গ্রীন বক্স এবং ব্লু বক্স পলিসি। গ্রীন বক্স পলিসিতে বলা হয়, যে সমস্ত খাত কৃষি পণ্যের দামে সরাসরি প্রভাব ফেলবে না যেমন – কৃষি গবেষণা, স¤প্রসারণ কর্মকাণ্ড, বালাই প্রতিরোধ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থায়ন করা যাবে। বর্তমানে শিল্পোন্নত ধনী দেশ ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কৃষি গবেষণায় ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি যেমন: হাইব্রিড ও জিএম বীজ, রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন করে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে তাদের কৃষকদের হাতে তুলে দিচ্ছে যা আমাদের কৃষকদেরকে উচ্চমূল্যে কিনতে হচ্ছে।

ধনী দেশসমূহ এতদিন কৃষিতে শিল্পায়ন ঘটিয়ে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ভর্তুকী দিয়ে টনে টনে রাসাযনিক সার ও বালাইনাশক জমিতে ফেলেছে। গাছপালা, জীববৈচিত্র্য, পোকামাকড় ও অনুজীব ধবংস করেছে। পরিবেশকে করেছে মারাত্মক সমস্যাগ্রস্ত। খাদ্যের মাধ্যমে এসব বিষ দেহে ঢুকছে। তাই, এখন তারা পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিজে বাঁচার তাগিদ অনুভব করছে। ফলে, উদ্ভাবিত সব প্রযুক্তি ঠেলে পাঠাচ্ছে আমাদের দিকে। যাতে আমাদের যা আছে তা হারিয়ে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয় তাদের উপর। এবং তারা তখন ইচ্ছামতো দুহাত ভরে মুনাফা লুটবে। যেহেতু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই কাজেই কৃষি কাঁচামালই আমাদেরকে বিক্রি করতে হবে। কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও এই শিল্পায়িত কৃষির নিয়ন্ত্রণকারী কর্পোরেশন ও ব্যবসায়ি মহলের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি বিষয়ক সমঝোতা আলোচনা এবং বাংলাদেশ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমঝোতা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে। ১৯৯৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ৭টি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুরে এবং ১৯৯৮ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন দুটি মোটামুটি নির্বিঘেœ স¤পন্ন হলেও ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে সমঝোতা আলোচনা জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। মূলত কৃষি ভর্তুকি হ্রাসসহ কৃষিচুক্তিতে ধনী দেশগুলোর দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না করার কারণে সমঝোতা আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর গ্র“প জি-৯০, উন্নয়নশীল দেশের জোট জি-২০ ও স্বল্পোন্নত দেশ মিলে জি-১১০-এর ব্যানারে কৃষি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, সিয়াটল (১৯৯৯), দোহা (২০০১) ও কানকুন (২০০৩) সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর হংকং (২০০৫) সম্মেলন সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধনী দেশগুলো। তারা জি-১১০ এর নেতৃত্বদানকারী ভারত ও ব্রাজিলকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দিয়ে হাত করে নেয় এবং নানা কুটকৌশলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঐক্যেও ফাটল সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সফল হয়। উলেখ্য যে, এই সম্মেলনেও ভারত ও ব্রাজিলের নেতৃত্বে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গ্র“প জি-১১০ এর সামনে বিভিন্ন প্রতিশ্র“তির মুলো ঝুঁলিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় ধনী দেশগুলো।

উলেখ্য যে, ২০০৩ সালের কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর হংকং সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ২৭-৩১ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় এক সমঝোতা আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে কৃষি ভর্তুকী হ্রাসের পুনঃঅঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ‘জুলাই ফ্রেমওয়ার্ক’ গৃহীত হয় যা বাণিজ্য আলোচনার অচলাবস্থা নিরসনে এবং হংকং সম্মেলনের সফল সমাপ্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। গৃহীত জুলাই ফ্রেমওয়ার্ক মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী কিছু দেশ এবং ব্রাজিল ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতার একটি কাঠামো যা থেকে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রাপ্তির কোন সুযোগ ছিলনা। অথচ এ জুলাই ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতেই হংকং-এ সমঝোতা আলোচনা পরিচালিত হয় যা থেকে স্বভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জন্য কোন সুফল লাভ সম্ভব হয় নি। যদিও হংকং সম্মেলন চলাকালে আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর গ্র“প জি-৯০, উন্নয়নশীল দেশের জোট জি-২০ ও স্বল্পোন্নত দেশ মিলে জি-১১০-এর ব্যানারে কৃষি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা ও অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রাজিল ও ভারতের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জি-১১০ গ্র“পের এই ঘোষণায় স্বল্পোন্নত, খাদ্য আমদানিকারক ও ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশগুলোর কৃষির স্বার্থের প্রতি নজর দেওয়ার অঙ্গীকার থাকলেও ভারত ও ব্রাজিলের বাস্তবিক লক্ষ্য ছিল এই ঐক্যকে ব্যবহার করে তাদের নিজেদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা এবং সেক্ষেত্রে তারা অনেকটাই সফল হয়েছে। আর ফলস্বরূপ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে গেছে। পরবর্তী কালে ২০০৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সম্মেলনেও কৃষি বিষয়ক সমঝোতা আলোচনায় আশানুরূপ কোন অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি।

প্রকৃতপক্ষে, কৃষি বিষয়ে হংকং বা জেনেভা সম্মেলনে বাংলাদেশের জোড়ালো কোন ইস্যু ছিলনা। হংকং সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান চাওয়া ছিল ধনী দেশের বাজারে বাংলাদেশী রপ্তানিপণ্যের বিশেষ করে তৈরি পোষাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার এবং সেবা বাণিজ্য চুক্তির মোড-৪ বাস্তবায়ন অর্থাৎ শ্রমিক রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা যার কোনটিতেই বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট কোন অর্জন নেই। অথচ হংকং সম্মেলনে আমাদের তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। বাণিজ্য মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বীরদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন দাবী মানা না হলে বাংলাদেশ ভেটো দিবে। কিন্তু তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে পাকিস্তান ও শ্রীলংকার বাধার মুখে যখন কৌশলে সিদ্ধান্ত হল, “যে সব দেশ সকল পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে সক্ষম নয় তারা অন্তত ৯৭ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রদান করবে” তখন বাণিজ্য মন্ত্রীর হম্বিতম্বি থেমে গেল। তিনি সহসাই বুঝে গেলেন, “বাংলাদেশ ব্যাঙের ঠ্যাং থেকে এরোপ্লেন পর্যন্ত সবই বিনাশুল্কে রপ্তানি করতে পারবে”- দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আমাদের এ আশ্বাস বাণীই শুনালেন। অথচ তিনি একবারও ভাবলেন না যে, বাকি ৩ শতাংশ পণ্যের মধ্যে তৈরি পোষাক থেকে শুরু করে চিংড়ি, পাট, চা, শাক-সব্জিসহ বাংলাদেশের হাতেগুণা যে কয়টি রপ্তানি পণ্য রয়েছে তার সবই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। কারণ, শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের আওতায় পণ্য আছে প্রায় ১১,০০০ টি যার ৩% মানে হল ৩৩০ টি পণ্য। অথচ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ২০-৩০ টির বেশি নয়। কাজেই কোন দেশ চাইলেই বাংলাদেশের সকল রপ্তানি পণ্যকেই শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের আওতা থেকে বাদ দিতে পারে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। উক্ত ৯৭ শতাংশ পণ্যের মধ্যে কোনগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে তা ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সমঝোতা আলোচনায় নির্ধারিত হওয়ার কথা ছিল। অথচ ২০০৯ সালের জেনেভা সম্মেলন বা পরবর্তী কালেও এ ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নি। কারণ, হংকং সম্মেলনে কৌশলে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ৯৭ শতাংশ পণ্যের তালিকায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলোর অন্তর্ভূক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ধনী দেশগুলোর মর্জির উপর। এবং এক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং দরকষাকষির ক্ষমতার উপরই তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কাজেই হংকং বা জেনেভা সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের অর্জন একেবারেই শূন্য। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদেরও অভিমত এরূপ যে, হংকং সম্মেলন থেকে সব দেশই কমবেশি সুবিধা আদায় করতে পারলেও বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া একেবারেই বঞ্চিত হয়েছে।

যাহোক, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ কৃষি পণ্যের উলেখযোগ্য কোন রপ্তানিকারক দেশ নয়। কাজেই কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারের দাবী বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি গুরুত্ব বহন করেনা। বাংলাদেশের কৃষির বর্তমান প্রধান সংকট হল এ দেশের বাজারে বিদেশী কৃষিপণ্যের অবাধ প্রবেশের সুযোগ। এমনিতেই অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতো এ দেশের বাজার অনেক বেশি উদার ও উন্মুক্ত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সূচক অনুযায়ী ২০০২ সালে যে ৪৬ টি স্বল্পোন্নত দেশের তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এসব দেশের মধ্যে ৪২ টি দেশের গড় শুল্ক হার ২৫%-এর কম এবং এসব দেশের অশুল্ক বাধাও কম। তদুপরি যদি শুল্ক হ্রাস করা হয় তবে অতি উচ্চহারে ভর্তুকিপ্রাপ্ত বিদেশী পণ্যের সাথে দারিদ্রপীড়িত ও যথেষ্ট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যগুলোকে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে যা আগেই বলা হয়েছে। ফলে, আমাদের কৃষকের পক্ষে নিজেদের বাজারেই মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়াবে, অন্য দেশের বাজারে প্রবেশতো অনেক দূরের কথা।

কাজেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আগামী দিনের সমঝোতা আলোচনায় যেসব দাবীর প্রতি বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সেগুলো হলঃ ১) ভর্তুকী হ্রাসের ব্যাপারে ধনী দেশের দেওয়া প্রতিশ্র“তির আশু বাস্তবায়ন, ২) অভ্যন্তরীন বাজার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনমাফিক শুল্ক আরোপের স্বাধিনতা প্রদান। অর্থাৎ অন্তত ততদিন পর্যন্ত আমাদের জন্য শুল্ক হ্রাসের অঙ্গীকার থেকে শুধু মুক্তিই নয় বরং প্রয়োজনে শুল্ক বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত ধনী দেশগুলো কৃষিতে তাদের দেওয়া ভর্তুকি হ্রাস করে মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ন্যূনতম সমতা বিধান না করে। এবং ৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা উন্নয়নসূচিতে আলোচিত ‘বাণিজ্যের জন্য সাহায্য’ সংক্রান্ত কাগুজে সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়ন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের মনোযোগ মোটেও লক্ষ্যনীয় নয়। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, জ্ঞান ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

by শহীদুল ইসলাম | Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও কৃষির বাণিজ্য

বর্তমানকালে বহুল আলোচিত দুটি বিষয় হল বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি। বিশ্বায়ন বলি আর মুক্ত বাজারের কথাই বলি – এসবই শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজার সম্প্রসারণের হাতিয়ার যার নিয়ন্ত্রণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হাতে। কৃষি আজ বিশ্ব বাণিজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। কাজেই, আমাদের কৃষির বর্তমান সমস্যা ও সংকটসমূহ অনুধাবন এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং কৃষি বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষয়গুলো এত জটিল ও বহুমাত্রিক যে, স্বল্প পরিসরের আলোচনায় সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুষ্কর। তথাপিও এই অধ্যায়সহ পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বর্তমান কৃষি বাণিজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং কৃষি বাণিজ্য উদারিকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের কৃষি ও দরিদ্র কৃষকের উপর এসবের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পটভূমি

ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানান কুটকৌশলে এবং পেশি শক্তির জোরে বিভিন্ন দেশ দখল করে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতো এবং লুটেপুটে নিত দখলকৃত দেশের ধনসম্পদ। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দিতে বৃটিশরা ব্যবসা করতে এসে এ দেশটাই দখল করে নেয় এবং প্রায় দুইশত বছর ধরে তাদের শাসন, শোষণ ও লুন্ঠন চালায়। এভাবে বাজার দখল, দেশ দখল এবং উপনিবেশ বিস্তার করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হতো দ্বন্দ-সংঘাত যার চূড়ান্ত পরিণতিতে তারা একে অপরের সাথে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ সারা বিশ্বে এরূপ অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন যুগের অবসানের পর বিশ্ব বাণিজ্য এক নতুন রূপে আর্বিভূত হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রেক্ষাপট আরও বদলে যায়। এসময় অধিকাংশ সাম্রজ্যবাদী দেশ তাদের উপনিবেশাধীন দেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

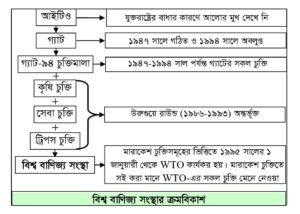

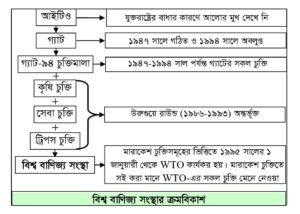

যেহেতু বাণিজ্যই এসব ভয়াবহ যুদ্ধের মূল কারণ তাই বিনাযুদ্ধে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের উপায় অণ্বেষণে এবং যুদ্ধকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দিত্বীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করে যার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। এই সনদে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাাতিক বাণিজ্য সংস্থা নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এতে বাধ সাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যকে জাতিসংঘের অধীনে রাখতে রাজি হয় নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (GATT) নামক একটি বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা ১৯৯৫ সাল থেকে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্রিটন উডস সম্মেলন

১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার রাজ্যের ব্রিটন উডস নামক শহরে ৪৪টি দেশের এক শীর্ষ সম্মেলনে তিনটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যথা: ১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organisation – ITO), ২) আন্তর্জাতিক পুণর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) যা বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত এবং (৩) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund – IMF)। এ সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে ব্রিটন উডস সংস্থা নামে পরিচিত। নিন্মে সংস্থাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা

১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (আইটিও) গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্মেলনে আইটিও-র জন্য খসড়া ‘হাভানা সনদ’ গৃহীত হয়। এই সনদে অন্তর্ভূক্ত ছিল বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেবাখাত এবং ব্যবসা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক বিস্তারিত নীতি। উল্লেখ্য যে, কৃষি বাণিজ্য তখনও আলোচনায় আসেনি। যাহোক, জাতিসংঘের তৎকালীন ৫৩ টি সদস্য দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাভানা সনদ প্রত্যাখান করে। ফলে, এ সংস্থা আর আলোর মুখ দেখে নি। এর কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চায়নি যে, বাণিজ্যের বিষয়টি জাতিসংঘের অধীনে থাকুক। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (General Agreement on Tariff and Trade – GATT) নামক একটি শিথিল বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা বর্তমানে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক গঠিত হয় যা বর্তমানে বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা কোন সাহায্য সংস্থা নয় বরং এটি একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ ব্যাংক শিল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সব ধরনের দেশকেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১৬৮ এবং এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি. জোলিক যিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ কর্তৃক মনোনীত একজন মার্কিন নাগরিক।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, বিশ্ব ব্যাংকে সমস্যদের ভোটের হার নির্ধারিত হয় চাঁদার পরিমাণের ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদানকারী দেশ যার ভোটের হার প্রায় ১৬%। তাই সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকে। কাজেই বিশ্বব্যাংকের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান।

৩. আন্তর্জাাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

বিশ্বের মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। তবে, এটি মূলত মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। কার্যত বিশ্বব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ধনী বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, এ সংস্থার ক্ষেত্রেও ভোটের হার নির্ধারিত হয় প্রদত্ত চাঁদার আনুপাতিক হারে। আইএমএফ-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের হার শতকরা প্রায় ১৭% এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সম্মিলিত ভোটের পরিমাণ ৩২%। কাজেই এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিরাজমান। আইএমএফ-এর প্রধানের পদবী হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত হন। আইএমএফ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD) হলেন বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, যিনি ১ অক্টোবর ২০১৯ সাল থেকে এই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে দ্বিতীয়বারের মত দ্বায়িত্ব পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর রাজনৈতিক ভূমিকা

আজ একথা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার এবং এসব দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ঋণ দানের সাথে সাথে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে এমনসব শর্ত জুড়ে দেয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য উদারীকরণের কাজকে সহজতর করে যার সুফল ভোগ করে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এমনকি এসব দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বিশ্ব ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা আজ কারও অজানা নয়। একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, বিশ্বব্যাংক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঋণ দিতে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক সরকারকে। বাংলাদেশে এরশাদের সামরিক সরকারকে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা এবং ঐতিহাসিক এক-এগারোর পর গঠিত সামরিক মদদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো ও দুই বছর টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এরূপ পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়ে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য গরীব দেশের বাজার দখলকে সহজতর করে থাকে।

গ্যাট-এর উৎপত্তি

১৯৪৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভায় ২৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গ্যাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্যাট-এর সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়। আগেই বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের জন্য গৃহীত ‘হাভানা সনদ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে গ্যাট জন্মলাভ করে। শুরুতে বলা হয়েছিল গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দিয়ে তা জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী বিশ্বের অনেক দেশই তাদের নিজস্ব স্বার্থকে বড় করে দেখায় তা হতে দেয়নি। কারণ, এতে হয়তো এ সংস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হত। কারণ, জাতিসংঘে ধনী বিশ্বের ভোটের হার মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ যেখানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এ শতকরা ৬১ ভাগ।

প্রকৃতপক্ষে, গ্যাট কোন সংস্থা ছিল না বরং এটি ছিল বিভিন্ন ঐচ্ছিক চুক্তির সমাহার। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তর সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীরা বৈঠকে মিলিত হয়ে সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যের অবাধ বিস্তারে মূলত শুল্ক ও অশুল্কজাত বাধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করত। একেকটি সমঝোতা আলোচনা কয়েক বছর ধরে চলত যাকে ‘রাউণ্ড’ নামে পরিচিত। প্রথম রাউণ্ড আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে জেনেভায়। সর্বশেষ উরুগুয়ে রাউণ্ড (১৯৮৬-১৯৯৪ সাল) পর্যন্ত সর্বমোট আট (৮) রাউণ্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়, যাতে প্রায় ১৩০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সকল রাউণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সকল চুক্তির সমন্বয়ে একটি প্যাকেজ (যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত) তৈরি করা হয়। সপ্তম রাউণ্ড (টোকিও রাউণ্ড ১৯৮৬) পর্যন্ত ধনী দেশগুলো তাদের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু উরুগুয়ে রাউণ্ডে এসে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব দেওয়া হলে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধের কারণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দাবী ছিল ধনী বিশ্বের দেশগুলোর দেওয়া রপ্তানি ভর্তুকি প্রত্যাহার করা। কিন্তু ধনী বিশ্ব তাতে কর্ণপাত করে নি। ফলে, আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কোনরূপ সমঝোতা ছাড়াই উরুগুয়ে রাউণ্ডের আলোচনা শেষ হয়। অতঃপর গ্যাটের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডাংকেল-এর রিপোর্ট ও সুপারিশক্রমে ১৯৯৪ সালে গ্যাট বিলুপ্ত হয়। গ্যাট বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য মূল কারণ ছিল এই যে, গ্যাটের সমঝোতা চুক্তিগুলো ছিল ঐচ্ছিক। অর্থাৎ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা এবং তা মানা বা না মানা কোন সদস্য দেশের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল যা বাণিজ্যিক সম্রাজ্য বিস্তারে ধনী বিশ্বের আকাংখা পূরণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাড়ায়। এই আকাংখা পূরণের উদ্দেশ্যেই পরবর্তীতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে যাতে গ্যাটের সকল চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গ্যাটের মূলনীতি ছিল তিনটি, যথাঃ

১. বাণিজ্য হবে বৈষম্যহীন

২. বাণিজ্য হবে বহুপাক্ষিক এবং

৩. সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতি (MFN: Most Favored Nation) অর্থাৎ গ্যাট-এর সদস্য দেশসমূহ পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা পাবে।

নীতিতে যত চমৎকার কথাই থাকুক না কেন বাস্তবে এই সংস্থাটি শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য-বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে এই বৈষম্য বৃদ্ধিতেই বেশি ভ‚মিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলো বহুপাক্ষিক আলোচনা থেকে যেমন অধিক সুবিধা আদায় করে নিয়েছে তেমনি প্রয়োজনে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের দিকে অধিক মনোযোগি হয়েছে। পাশাপাশি, সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতির সর্বাধিক সুফলও লাভ করেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোই।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্যাটের শিথিল সমঝোতা প্রক্রিয়া ধনী বিশ্ব ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাংখা পুরোপুরি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং বিশ্ব বাণিজ্যিকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৪৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের সরকার তবে বিভিন্ন শুল্ক এলাকা যেমনঃ সাফটা, নাফটা উত্যাদিও এর সদস্য হতে পারে।

মূলত ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উরুগুয়ের পুনটা ডেল এস্তে-তে শুরু হওযা গ্যাটের বিখ্যাত উরুগুয়ে রাউন্ডের (অষ্টম রাউণ্ড) আলোচনায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৮৮ সালে কানাডার মন্ট্রিলে এবং ১৯৯০ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে দুটি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় এ রাউণ্ডের আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এরপর ১৯৯৪ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকাশ শহরে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে উরুগুয়ে রাউণ্ডের ফাইনাল এ্যাক্ট এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মারাকেশ চুক্তিতে গ্যাটের সকল সমঝোতা চুক্তি, যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত, অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উরুগুয়ে রাউন্ডের বাণিজ্য আলোচনায় প্রথমবারের মতো কৃষি বাণিজ্যের উদারীকরণের জন্য ‘কৃষিচুক্তি’ এবং ‘বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার’ চুক্তি সংক্ষেপে ট্রিপস চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন সংক্রান্ত মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, বিধিমালার প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ও বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। সংস্থার কাজগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

১. অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো (মৌলিক কাজ);

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

৩. বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা আলোচনা পরিচালনা করা;

৪. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

৫. সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি মনিটরিং করা;

৬. বিশ্ব অর্থনীতির নীতি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা;

৭. কৌশলগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বাণিজ্য নীতি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা।

পূর্বেই যেমনটি বলা হয়েছে যে, গ্যাট ছিল মূলত সাধারণ সমঝোতার একটি ফোরামমাত্র। গ্যাটের সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে যেসব বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হত সেগুলো ছিল ঐচ্ছিক চুক্তি। যে কোন সদস্য দেশ ইচ্ছে করলে সেসব চুক্তিতে সই করতেও পারত আবার নাও করতে পারত। এমনকি চুক্তিতে সই করার পরও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং চুক্তি না মানলে শাস্তিরও কোন বিধান ছিল না। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সেই সুযোগ নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল চুক্তি মেনে চলা সদস্য দেশসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। চুক্তি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি-না তা দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রয়েছে অসীম ক্ষমতা। কোন সদস্য দেশের নিজস্ব বাণিজ্য নীতি বা আইনে যাই থাকুক না কেন এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি বা আইনই কার্যকর হবে। একটি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়ন বা প্রশাসন এবং বিচার বা শাস্তি প্রদান এই তিনটি দায়িত্ব পালন করে থাকে তিনটি আলাদা সংস্থা যেমনঃ আইন বিভাগ বা সংসদ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীর বিচার করে ও শাস্তি প্রদান করে থাকে। অথচ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একাই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ মাটির পৃথিবীতে এক দানবীয় ক্ষমতার অধিকারী এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি শব্দ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র। বিশ্বায়নকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করা খুবই কঠিন। উইকিপিডিয়ার সংঙ্গানুসারে বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আঞ্চলিক অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ, পরিবহণ ও বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি সমন্বিত রূপ লাভ করে। অন্য কথায় বিশ্বায়ন হল সারা বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সরকারি নীতি ইত্যাদি সকল বিষয়কে সমন্বিত করা অর্থাৎ একটি ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রক্রিয়া।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বায়ন কোন নতুন ধারণা নয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পণ্য ক্রমশ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিশ্ব মানব জাতির মধ্যে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যমের উৎকর্ষের ফলে এই যোগসূত্র এত দ্রæত ও সহজ হয়ে এসেছে যে, মানব জাতির এই যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হওয়ার মাধ্যমে সমস্ত ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে গোটা মানব জাতি একটিমাত্র জাতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া। আরো পরিষ্কার করে বললে বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবে না; রাষ্ট্র হবে মানচিত্রে অংকিত রেখাচিত্র মাত্র। সারা পৃথিবী একটিমাত্র ব্যবস্থার অধীনে থাকবে। আসলে এমন একটি বিশ্বায়ন সকলেরই কাম্য যেখানে সারা বিশ্বের সকল মানুষ বিশ্বের সব কিছুর সুফল ভোগ করবে; কেউ বঞ্চিত থাকবে না; কেউ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে ধূকে ধূকে মরবে না। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীগত ভেদাভেদ উঠে গিয়ে এ বিশ্বে সকল মানুষ এক জাতি হয়ে উঠবে যে জাতির নাম মানুষ জাতি। কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্বায়ন আমরা দেখছি তা মোটেও সে কাংঙ্খিত বিশ্বায়ন নয়।

বাস্তবে বিশ্বায়ন বলতে প্রধাণতঃ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বুঝানো হচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতিকে বাণিজ্য, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, মূূলধন প্রবাহ, জনশক্তি স্থানান্তর এবং প্রযুক্তির বিস্তারের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সমন্বিত করাকে বুঝানো হচ্ছে। বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে একে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা নামে অবহিত করা হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বায়নের যে রূপ দেখছি তা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসী চরিত্রের বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন। এর মূল লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে এবং সেসব দেশের প্রায় ৫০০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল বাজার দখল করে ধনী বিশ্বের বাণিজ্যের অবাধ বিস্তার। এরূপ বিশ্বায়ন চাইছে সেইসব ধনী দেশ যারা শুধু ধনীই নয়, বিশ্বের সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তির উপর তাদের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। অথচ তারা চাইছে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের দরিদ্র কৃষকরা সীমাহীন রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্ত ধনী বিশ্বের ধনী খামার মালিকদের সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামুক। এ যেন ঠেলাগাড়ি নিয়ে এরোপ্লেনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার হাস্যকর প্রস্তাব!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল নীতি’র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বিশ্বায়নের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সকল বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহের বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি যেকোন দেশে অবাধ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বিশ্বায়নকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্যের এই প্রসারকে সহজতর করার অনুষঙ্গ এবং প্রযুক্তি বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, স্যাটেলাইট, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি নানা মাধ্যমে ভোগবাদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে যা এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এটা আজ স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ গৌণ থেকে গৌণতর হচ্ছে। কারণ, এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন একটি দেশের নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবই কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়ার সফল বাস্তাবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আর সহযোগিতায় রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মতো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হল কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে কর্পোরেট পুঁজির নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমান বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের গ্যাড়াকলে পড়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই আজ বিপন্নপ্রায়। এ দেশের উন্নয়ন কিভাবে হবে, কোন পথে হবে তা নির্ধারণ করার অধিকারও আমরা আজ হারাতে বসেছি। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ লোকাল কন্সাল্টেটিভ গ্রুপ নামে সারা বছর ধরে দেশের সকল সেক্টরের উন্নয়ন তদারকি করে বেড়ায়। এদেরই সুপারিশক্রমে প্রতিবছর বাজেটের আগে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম নামে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ ঠিক করে দেয় এ দেশের ভবিষ্যৎ। এদেরই সুপারিশে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঢালাও বেসরকারিকরণ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে আদমজী জুট মিলসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বহু কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এ দেশের ব্যবসার সকল সেক্টর চলে যাচ্ছে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। হায়রে স্বাধীন দেশ, হায় আমাদের স্বাধীনতা! এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হবে অর্থহীন। আমরা হব বহজাতিক কোম্পানির শাসনাধীন তাবেদার। আজ নতুন রূপে ফিরে আসছে কোম্পানির শাসন। সুতরাং এরূপ বিশ্বায়ন কখনই আমাদের কাম্য হতে পারে না।

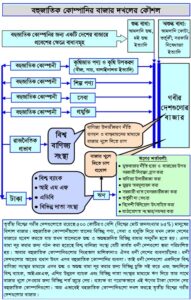

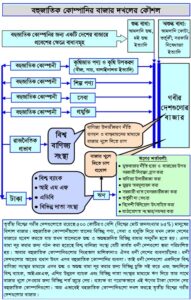

বহুজাতিক কোম্পানি (Multinational Company)

শিল্পোন্নত দেশগুলোর অনেক কোম্পানিই আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদেশে এমনকি পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। এসব কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের কোম্পানি তা খুঁজে বের করা দুষ্কর। কারণ, এসব কোম্পানির মালিকানা বহুদেশে বিস্তৃত। তাই এ ধরনের কোম্পানিকে বহজাতিক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃটিশ কোম্পানি ইউনিলিভার (সাবেক লিভার ব্রাদার্স) ‘ইউনিলিভার বাংলাদেশ’ নামে এ দেশে ব্যবসা করছে। নরওয়ের কোম্পানি টেলিনর বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে ‘গ্রামীণ ফোন’ নামে ব্যবসা করছে। কৃষি সেক্টরে অনেক বহুজাতিক কোম্পানিই এ দেশে ব্যবসা করছে। যেমনঃ সিনজেন্টা, এভেন্টিস, কারগিল, মোনসান্টো, বেয়ার ইত্যাদি। এসব কোম্পানির আকার, বিস্তার ও শক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ একটি বহুজাতিক কোম্পানির আয় একটি দেশের মোট জাতীয় আয় থেকেও বেশি হতে পারে। যেমনঃ কারগিল কৃষি বাণিজ্যের একটি বড় মার্কিন কোম্পানি যার আয় নয়টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের মোট আয় থেকেও বেশি।

বহুজাতিক কোম্পানি বা ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন (Transnational Corporation) বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্য শুধু নয় অর্থনীতি ও রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সদস্য দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিমালা তৈরি করে আর তা বাস্তবায়ন তথা বাণিজ্য পরিচালনা করে বহুজাতিক কোম্পানি। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের নামে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো এসব কোম্পানির জন্য নিজেদের বাজার খুলে দিতে বাধ্য হয়। কারণ-

১. এসব কোম্পানির হাতে আছে উন্নয়ন বাণিজ্যে সহযোগিতা করার মতো পর্যাপ্ত প্রযুক্তি, অর্থশক্তি ও দক্ষতা;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে নিজের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে থাকে। তাই, সেসব দেশ কোম্পানিগুলোর বাজার বিস্তারে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত, কুটনৈতিক এমনকি সামরিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে; যেমনঃ আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে যে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালনা করেছে তা মূলত মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে;

৩. দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নানা নীতি ও আইন তৈরি করে এবং সেগুলো মানতে বাধ্য করে;

৪. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোকে যে ঋণ দেয় সে ঋণের সাথে নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বাধ্য করে;

৫. এসব কোম্পানি যেদেশে বিনিয়োগ করে সেদেশে স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও স্বস্তা শ্রম সহজলভ্য হওয়ার কোম্পানিগুলো এরূপ বিনিয়োগে আগ্রহী হয় তবুও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এসব দেশের সরকারগুলো এ ধরণের বিনিয়োগকে স্বাগত জানায় এবং প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন: বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীকে অনেক ক্ষেত্রে দেশী বিনিয়োগকারীর চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে;

৬. জনগণ দেশীয় পণ্য ও সেবা ব্যবহার করতে পারে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমবেশি ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপর বহুজাতিক কোম্পানির কর্তৃত্ব

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্র। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন-

১. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা জাতীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞসভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তদ্বির করার জন্য প্রতিনিধি (দালাল) নিযুক্ত করে যারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ সভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (যারা ধনী বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট) সঙ্গে বৈঠক করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তদ্বির করে থাকে।

এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর উপরও বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটায়।

যেমন-

১. বিভিন্ন ধরনের উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ধনী দেশগুলোর নীতি নির্ধারকদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ বিভিন্ন চ্যানেল স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায়।

২. বহুজাতিক কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ বা উপদেষ্টা কমিটিতে ধনী বিশ্বের রাজনীতিবিদদের অনেকেই বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত যারা বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দল ও দলের নির্বাচনী প্রচারণায় টাকা ঢালে।

৪. গরীব দেশগুলোর অর্থনীতিতে বহজাতিক কোম্পানিগুলো শক্তিশালী ভূমিকা রাখে ও হস্তক্ষেপ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানি যাতে অবাধে সারা বিশ্বে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। আর রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। যেমনঃ মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় বুশ সরকার নানান ছলছুতোয় আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের পছন্দমতো সরকার বসিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত মার্কিন কোম্পানির স্বার্থে গ্যাস রপ্তানির জন্য এ দেশের সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

বহুজাতিক কোম্পানির শক্তির কিছু নমুনা

১. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১০০টি বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টিই হল বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানাধীন আর ৪৯টি হল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

২. জেনারেল মটরস ডেনমার্কের চেয়ে বেশি আয় করে, ওয়াল মার্ট নরওয়ের চেয়ে বেশি আয় করে এবং জেনারেল ইলেট্রিক পর্তুগালের চেয়েও বেশি আয় করে।

৩. পৃথিবীর বড় কর্পোরেশগুলোর ৫০০টির মোট বিক্রয় পৃথিবীর সকল দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৪৭% অথচ এগুলোতে কর্মসংস্থান মাত্র ১.৫৯%।

বায়োটেকনোলজিক্যাল বহুজাতিক কোম্পানি

১. পৃথিবীতে বায়োটেকনোলজিক্যাল কোম্পানি আছে মোট ৩৬১ টি, যার মধ্যে ৭৬% যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক।

২. বিশ্বের ৯৮% জিএম ফসল উৎপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও কানাডায়।

৩. বর্তমানে সারা বিশ্বে যত জিএম ফসল চাষ হয় তার ৯৪% মনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া) কোম্পানির।

৪. ২০০১ সালে সারা বিশ্বে চাষকৃত মোট জিএম ফসলের ৯১% ছিল মনসান্টো কোম্পানির বীজ।

৫. মনসান্টো, সিনজেন্টা ও এভেন্টিস ক্রপ সাযেন্স – মূলত এই তিনটি কোম্পানিই দখল করে আছে সারা বিশ্বের পুরো জিএম (GM – Genetically Modified) খাদ্যের বাজার।

উল্লেখ্য যে, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিএম খাদ্যের বিরুদ্ধে ভোক্তাশ্রেণী প্রতিবাদমুখর হওয়ায় সেখানে কোম্পানিগুলো বর্তমানে সুবিধা করতে পারছে না। তাই তারা অনগ্রসরতা, দারিদ্রতা, পরনির্ভরশীলতা ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব জিএম খাদ্য ও জিএম ফসল ঠেলে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে।

বিশ্বের কৃষি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি

১. মোনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২. ডু-পন্ট/পাইওনিয়ার হাইব্রিড ইন্টারন্যাশনাল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩. সিনজেন্টা/নোভাট্রিস: সুইজারল্যাণ্ড

৪. এভেন্টিস ক্রপ সায়েন্স: ফ্রান্স

৫. এ্যডভান্সড টেকনোলজিস: বৃটেন

৬. এগ্রো-ইভো: জার্মানি

৭. ব্যায়ার ক্রপ সায়েন্স: জার্মানি

৮. মিট্সুই-টুটসু ক্যামিক্যালস: জাপান

প্রকৃত প্রস্তাবে এসব বহুজাতিক কোম্পানি নব্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণের করুণ ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। এক সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ব্যবসা করতে এসে গোটা দেশটাই দখল করে নিয়েছিল, স্থাপন করেছিল উপনিবেশ। প্রায় দু’শ বছর তারা এ দেশ শাসন করেছে এবং এ দেশের সম্পদ শোষণ ও লুন্ঠন করে নিয়ে নিজের দেশে গড়েছে সম্পদের পাহাড়। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি কোম্পানির মুনাফার ক্ষুধা এতটাই সর্বগ্রাসী যে, সে ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে কোটি মানুষকে করুণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় নি। কোম্পানির কাছে মুনাফাই একমাত্র সত্য যেখানে মানবতার কোন মূল্য নেই। কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্রের বর্তমান যুগে এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করা আর সম্ভব নয়। এরূপ ইচ্ছাও আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নেই এবং এর প্রয়োজনও আর তাদের নেই। কারণ, তারা ইতোমধ্যে এর বিকল্প পন্থা বের করে ফেলেছে। আর সেটি হল ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল’।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব বহুজাতিক কোম্পানি গরিব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তির জন্য গড়ে উঠেনি। তাদের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন, তা যে করেই হোক। এজন্য যদি মাটি, পানি, পরিবেশ ও জীবজগৎ ধ্বংস হয়, মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না। এমনকি এজন্য যদি পৃথিবীর বুকে যুদ্ধও চাপিয়ে দিতে হয়, তাতেও তারা মোটেও পিছপা হবে না। সা¤প্রতিক কালেই আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আফগানিস্থান ও ইরাকের উপর দুটি বিধ্বংসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে। সুতরাং এই আগ্রাসন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করা এখন গরীব দেশগুলোর জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

by শহীদুল ইসলাম | Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

অধ্যায়-২

যুগে যুগে বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা

আবহমান কাল থেকেই এই দেশ ছিল বিদেশী শাসনাধীন। এই দেশের অঢেল সম্পদের লোভে এবং এই ভূখন্ডের মানুষের সরলতা, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রে বিভক্তি ও অসংগঠিত অবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তুর্কী, মোঘল, পাঠান, পর্তুগীজ, মারাঠী, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ব্রিটিশ বেনিয়ারা এদেশে এসে কায়েম করে জুলুম, নির্যাতন, শোষণ ও লুটপাটের রাজত্ব। ফলে, এ দেশের কৃষকের ভাগ্যে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। তখন থেকেই এ দেশের কৃষকের ইতিহাস অবর্ণনীয় শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চণার এক করুণ ইতিহাস।

হিমালয়ের পাদদেশে নদীবিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত কৃষি উপযোগী উর্বর জমি ও জলবায়ু নিয়ে এ ভূখন্ড গঠিত হওয়ায় আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। এ দেশের ইতিহাস স্বনির্ভর কৃষি ও জুম চাষের এক সফল ইতিহাস। একসময় এ দেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। কৃষক ছিল স্বনির্ভর। স্বনির্ভর হলেও বাংলার কৃষক সর্বকালেই শোষিত শ্রেণী। কারণ, তারা সর্বকালেই ছিল অসংগঠিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুটকৌশলে দূর্বল। আর দূর্বল সর্বকালেই শোষিত। আধুনিক কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজ ব্যবস্থাতেও তা একইভাবে সত্য।

ফসল ফলাতে গিয়ে একদিকে বিরূপ প্রকৃতির সাথে কঠিন সংগ্রাম আর অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শোষণ ও নিপীড়নের বিরূদ্ধে বাঁচার লড়াই – এই দ্বিমুখী লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ দেশের কৃষক তথাকথিত আকাশচুম্বি উন্নয়নের একবিংশ শতাব্দিতে পদার্পন করেছে। অথচ, আজ পর্যন্ত কৃষকের ভাগ্যের কাংখিত পরিবর্তন ঘটেনি বরং বর্তমান অবস্থা প্রকারান্তরে আরও হতাশাব্যঞ্জক। নিন্মে বিভিন্ন যুগে বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

প্রাচীন কাল (১২০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে)

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার বঙ্গজ নামের ব-দ্বীপটিই আজকের বাংলাদেশ। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে যারা প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে দ্রাবিড় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরাই প্রথম এই ব-দ্বীপে কৃষিকাজ শুরু করে। বর্তমান কালের পাহাড়ি মানুষের মতোই প্রাচীনকালে এ দেশের সমতলের মানুষও জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত বলে ধারণা করা হয়। অর্থাৎ কৃষকরা এক এলাকায় লাগাতার অনেক বছর বসবাস না করে কয়েক বছর পরপর এলাকা ত্যাগ করে অন্য এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে চাষাবাদ করত। এসময় ভ‚মির উপর কারও কোন দালিলিক মালিকানা ছিল না। লাঙ্গল যার জমি তার, জাল যার জলা তার – এটাই ছিল মালিকানার ধরন। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণই কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উপকরণনির্ভর এবং নিজের প্রয়োজনমাফিক। এই সময়কালের প্রথম দিকে কোন রাজা বা সরকার ছিল না। তবে সর্দার বা মুন্ডা বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্ব দিত এবং বসতি স্থাপনকালে চাষাবাদের জন্য জমি বা এলাকা বন্টন করে দিত। পশু-পাখি শিকারের ক্ষেত্রে সকলের ছিল সমান অধিকার। শিকারের এবং উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ সর্দার বা মুন্ডাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হত। পরবর্তী কালে আর্য বা হিন্দু রাজারা প্রথম এ দেশে সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়েও লাঙ্গল যার জমি তার, জাল যার জলা তার – মালিকানার এই ধরন বজায় ছিল। অতঃপর হিন্দু রাজারাই প্রথম কর প্রথা চালু করে এবং উৎপাদিত ফসলের কর, পশুকর, জলকর ইত্যাদি ধার্য করে।

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বের অবস্থা (১২০১-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে এ দেশ ছিল মুসলিম শাসনাধীন। বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয় ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী শাসন শুরুর মধ্য দিয়ে। বিদেশী প্রভু হিসেবে তুর্কী শাসকরা স্থানীয় কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও লুটপাট চালায়। তবে, তুর্কী শাসনামলে বাংলায় ভ্রমনকারী মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময় বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে ছিল গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু। ঐতিহাসিকগণ এ সময়কালকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ দেশে তুর্কী শাসনের পর শুরু হয় আফগান শাসনকাল। এসময়েও কৃষকের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল বলে জানা যায়। আফগান শাসক শেরশাহ রাজ্যের জমির পরিমাণ নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমি জরিপের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন এবং যার ভিত্তিতে মোঘল শাসক টোডরমল বাংলায় ভূমি জরিপ সম্পন্ন করেন।

আফগানদের পর এ দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় মোঘলদের হাতে। মোঘল শাসন ছিল বাংলার কৃষকদের উপর এক সীমাহীন অত্যাচারের এক কালো অধ্যায়। মোঘল শাসনকালে বাংলার কৃষকদের উপর অতিরিক্ত ‘আওয়াব’ এবং হিন্দুদের উপর অতিরিক্ত ‘জিজিয়া’ কর আরোপ করা হয়। মোঘলরা কৃষকদের উপর শোষণ স্থায়ী করার জন্য ভূমি পরিমাপ করে রাজস্ব আদায়ের জন্য থোক টাকার বিনিময়ে ঠিকাদার নিয়োগ করে। মোঘলদের এই ব্যবস্থাই পরবর্তিতে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে চালু করে এবং সৃষ্টি করে নব্য শোষক জমিদার শ্রেণী।

বৃটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)