Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

অধ্যায়-৪

কৃষিচুক্তি ও বাংলাদেশের কৃষি

কৃষিচুক্তির পটভূমি:

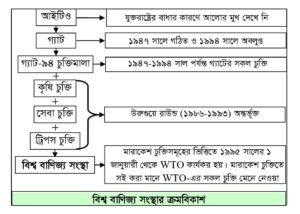

১৯৯৫ সালে গ্যাট-এর উরুগুয়ে রাউণ্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষিকে বাণিজ্যের আওতায় আনার লক্ষ্যে কৃষিচুক্তি প্রণীত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্য হল সারাবিশ্বে কৃষিপণ্যের অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করা। ধনী দেশসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ কৃষি নীতিকে আড়াল করার জন্যই এতদিন গ্যাট-এর আলোচনায় কৃষি বিষয়টাকে আনেনি। তারা শিল্প ও সেবা খাতের আয়কৃত অর্থে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করেছে। প্রচুর পরমাণে ভর্তুকী দিয়ে বড় বড় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। রপ্তানি ভর্তুকী দিয়ে একদিকে অন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে অন্যদিকে, নিজেদের বাজারে অন্যের প্রবেশকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ঘটবে। এখন সময় এসেছে অর্থ উপার্জনের। তাই কৃষি বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। অনুন্নত বিশ্বের কৃষিকে ধ্বংস করে আন্তর্জাতিক বাজারে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় কৃষিকে সম্পৃক্ত করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি যেমন: কৃষিচুক্তি, বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব চুক্তি (ট্রিপস) এবং সেনিটারি ও ফাইটোসেনিটারি চুক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে অনুন্নত দেশের কৃষিকে ধ্বংস করে ধনী বিশ্বের একচেটিয়া ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করা।

কৃষিচুক্তির সার-সংক্ষেপ:

কৃষিচুক্তির মূল স্তম্ভ হল তিনটি, যথা:

১) বাজার প্রবেশাধিকার

২) রপ্তানি ভর্তুকী এবং

৩) অভ্যন্তরীণ সহায়তা।

স্বল্পোন্নত দেশ ছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাকি সকল সদস্য কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে উক্ত তিনটি বিষয়ে যেসব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছ সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। বাজার প্রবেশাধিকার

কোন দেশের পণ্য অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে গেলে সাধারণত দুই ধরনের বাধার সন্মুখীন হতে হয়। যথাঃ

১. শুল্ক বাধা ও

২. অশুল্ক বাধা।

অবাধ বাণিজ্যের জন্য এসব বাধা দূর করা আবশ্যক। এসব বাধা দূর করার জন্য চুক্তিতে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

- কোন দেশ যাতে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে অন্য দেশের বাজারে অবাধে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য সকল অশুল্কজাত বাধাসমূহকে দূর করে তাকে সরল শুল্কে রূপান্তরিত (টেরিফিকেশন) করতে হবে।

- শুল্ক আরোপের একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকবে যার বেশি শুল্ক বাড়ানো যাবে না।

- ধনী দেশগুলো ৬ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% শুল্ক কমাবে।

- উন্নয়নশীল দেশগুলো ১০ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ২৪% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১০% শুল্ক কমাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূহ দূর করে বাজার উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করে থাকে।

২। রপ্তানি ভর্তুকী

কৃষি পণ্য রপ্তানিতে অনেক দেশই ভর্তুকী দিয়ে থাকে যা আমদানিকারক দেশের কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ঐ আমদানিকারক দেশের রপ্তানিকে বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়া উভয় দেশই পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। ধরা যাক, ইণ্ডিয়া রপ্তানি ভর্তুকী দেয় কিন্তু বাংলাদেশ দেয় না। এমতাবস্থায়, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের চেয়ে কম দামে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট বিক্রী করতে পারবে। ফলে, বাংলাদেশ তার রপ্তানি-বাজার হারাবে। এভাবে রপ্তানি ভর্তুকি আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এরূপ বাধা দূর করার জন্য চুক্তিতে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

ধনী দেশগুলো ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে যে হারে রপ্তানি ভর্তুকী দিয়েছে ৬ বছরের মধ্যে সে ভর্তুকীর পরিমাণ কমাবে ৩৬% এবং যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেওয়া হয় সেসব পণ্যের রপ্তানি কমাবে ২৪%। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তা হবে যথাক্রমে ২৪% ও ১০% এবং সময়সীমা হবে ১০ বছর। এছাড়া সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% ভর্তুকী কমাবে।

বাজার প্রবেশাধিকারের ন্যায় রপ্তানি ভর্তুকির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই ভর্তুকি না দিতে বাধ্য করে থাকে।

৩। অভ্যন্তরীণ সহায়তা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তিতে অভ্যন্তরীণ সহায়তা বা ভর্তুকীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং এগুলোকে চুক্তিতে কয়েকটি বক্স আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাঃ ক) অ্যাম্বার বক্স খ) বøু বক্স ও গ) গ্রীন বক্স (এ বক্সগুলোর ব্যাখ্যা পরবর্তীতে টীকা আকারে দেওয়া হল) এগুলোর মধ্যে শুধু অ্যাম্বার বক্স ভর্তুকী কমানোর ব্যাপারে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু ব্লু-বক্স বা গ্রীন-বক্স ভর্তুকী কমানোর কোন অঙ্গীকার করা হয় নি।

ধনী দেশগুলো ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে যে হারে অ্যাম্বার বক্স ভর্তুকী দিয়েছে ১৯৯৫ সালের পরবর্তী ৬ বছরের মধ্যে গড়ে তার ২০% কমাবে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলো কমাবে ১৩% এবং তার সময়সীমা হবে ১০ বছর।

এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো কিভাবে এসব দেশকেই ভর্তুকি না দিতে বাধ্য করে থাকে।

টীকা-(১) : অ্যাম্বার বক্স

যেসব অভ্যন্তরীণ ভর্তুকী কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেসব ভর্তুকী অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত। ধনী দেশে কোন ফসলের বাজার মূল্য যদি উৎপাদন ব্যয় থেকে কম হয় বা লাভজনক না হয় তবে সরকার কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য সরাসরি মূল্য ভর্তুকি দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য সরকার স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ কৃষকদেরকে সরবরাহ করে থাকে। যেমন, সারের বাজারমূল্য কম ও স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে ভর্তুকী দেয় তা অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত হবে। ধনী দেশের কৃষকরা প্রচুর পরিমানে এ ধরণের ভর্তুকি পেয়ে থাকে। কৃষিচুক্তি অনুযায়ী কেবলমাত্র এ ধরণের ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

টীকা-(২) : ব্লু বক্স

অনেক দেশে বিশেষ করে ধনী দেশগুলোতে জমি বা গবাদি পশুর জন্য কৃষকদেরকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। যেমনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হেক্টর জমির জন্য বছরে ৫৩০ ডলার এবং প্রতিটি গাভীর জন্য প্রতিদিন ২ ডলার ভর্তুকী দেওয়া হয়। জার্মানীতে যে কৃষকের ৮০-১০০টি গরুর একটি ছোট খামার আছে সেই কৃষক প্রতি বছর সরকার থেকে ৩০০০০ ইউরো বা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি পায়। যদি খামারটি হয় অর্গানিক খামার তবে এই ভর্তুকির পরিমান বছরে ৫০০০০ ইউরো বা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আবার ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর রপ্তানী ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিলে গমের মোট চাহিদা এক কোটি টন। কিন্তু দেখা গেল কৃষকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দেড় কোটি টন। এমতাবস্থায়, গমের বাজার যাতে স্থিতিশীল থাকে সেজন্য সরকার কৃষকদের জন্য উৎপাদন কোটা নির্ধারণ করে দেয় যাতে এক কোটি টনের বেশি উৎপাদন না হয় এবং তার জন্য কৃষকদেরকে ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এরূপ ভর্তুকীকে বাণিজ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি। অথচ একথা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এরূপ ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষকের পণ্য যখন বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের বাজারে আসে তখন গরীব দেশের কৃষকরা এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। কারণ, বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের কৃষকরা মোটেও ভর্তুকি পায়না বা পেলেও তা নামমাত্র। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, এক মন গম উৎপাদন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষকের খরচ হল ৫০০ টাকা এবং সে রাষ্ট্র থেকে ভর্তুকি পেল ২০০ টাকা। এখন সে কৃষক যদি বাজারে ৫০০ টাকা দরেও গম বিক্রী করে তবে তার লাভ থাকে মনপ্রতি ২০০ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষকের গমের উৎপাদন খরচ যদি ৫০০ টাকা হয় এবং সে যদি রাষ্ট্র থেকে কোন ভর্তুকি না পায় তবে সে গম ৫০০ টাকা দরে বিক্রী করলে কোন লাভই থাকবেনা। ফলে, তাকে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে গম চাষ করা ছেড়ে দিতে হবে। যাহোক, কৃষিচুক্তি অনুযায়ী এরূপ ভর্তুকী কমানোর কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি।

টীকা-(৩) : গ্রীন বক্স

কোন কোন ভর্তুকীকে উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয় বলে বিবেচনা করা হয় কারণ কোন কিছু উৎপাদন না করেও কৃষকরা এরূপ ভর্তুকী পেতে পারে। এরূপ ভর্তুকী গ্রীন বক্সের আওতাভুক্ত। পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি , সরকারি সেবা কর্মসূচি (কৃষি গবেষণা, স¤প্রসারণ, বালাই দমন, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি), সরকারি খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি , প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা, সরকারি বীমা ও আয় নিরাপত্তা কর্মসূচি , কৃষকদের অবসরকালীন সহায়তা কর্মসূচি , অনুন্নত/পশ্চাদপদ এলাকার কৃষকদের জন্য বিশেষ সহায়তা ইত্যাদি নানা ধরনের কর্মসূচি র মাধ্যমে সরকার কৃষকদেরকে প্রচুর পরিমানে সহায়তা বা ভর্তুকী দিয়ে থাকে। কৃষিচুক্তি অনুযায়ী এরূপ ভর্তুকী কমানোর কোন বিধান রাখা হয় নি।

উপরে বর্ণিত টীকাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধু অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত ভর্তুকী কমানোর জন্য কৃষিচুক্তিতে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এই যে, ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়সীমা অনেক আগেই পার হয়ে গেলেও ধনী দেশগুলো ভর্তুকীতো কমায়নিই বরং তা বাড়িয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, এসব দেশ অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভূক্ত ভর্তুকীকে নাম ও রূপ বদল করে বøু বক্স ও গ্রীন বক্সের আওতাভুক্ত করে তার পরিমাণ আরও বাড়িয়েই চলেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ভর্তুকিকে এ ধরণের বিভিন্ন বক্সে ফেলে ধনী দেশগুলো এক ধরনের ধোকাবাজির খেলা খেলছে যা অসহায়ের মতো দেখছে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। ধনী বিশ্বের ছলচাতুরি ও ধোকাবাজির এখানেই শেষ নয়। ধনী বিশ্বের কৃষি, কৃষক ও কৃষি বাজারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কৃষিচুক্তিতে আরও যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো নিন্মে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

(ক) ডি মিনিমাস

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বাজার মূল্য ভর্তুকী, উপকরণ সহায়তা ইত্যাদি অ্যাম্বার বক্স-এর আওতাভুক্ত যা হ্রাস করার জন্য কৃষিচুক্তিতে সুষ্পস্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু কৃষিচুক্তির ৬.৪ ধারায় কৌশলে অনেক পণ্যকে ভর্তুকি কমানোর অঙ্গীকারের বাইরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চুক্তির এই ধারায় বলা হয়েছে-

- ধনী দেশগুলোর ক্ষেত্রে কোন পণ্যের জন্য মূল্য ভর্তুকী ও উপকরণ সহায়তা যদি এক বছরে ঐ পণ্যের মোট উৎপাদন খরচের ৫%-এর বেশি না হয় তবে তা ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকারের আওতাভূক্ত হবে না।

- উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ডি মিনিমিস লেভেল হবে ১০%।

উল্লেখ্য যে, এই কৌশল ব্যবহার করে ধনী দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কৃষি পণ্যকে ভর্তুকি হ্রাসের অঙ্গীকারের বাইরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

(খ) বিশেষ নিরাপত্তা (Special Safeguard)

একটি দেশে কোন পণ্যের আমদানী হঠাৎ খুব বেড়ে গেল বা দাম কমে গেলে একই ধরণের দেশীয় পণ্যকে রক্ষার জন্য সে দেশ ঐ আমদানীকৃত পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করতে পারবে। উরুগুয়ে রাউন্ডে কৃষিচুক্তি প্রণয়নকালীন সময়ে যেসব দেশে অশুল্ক বাধা ছিল কেবলমাত্র সেসব দেশ এই সুবিধার আওতাভূক্ত হয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৬ টি শিল্পোন্নত এবং ২২ টি উন্নয়নশীল দেশ। উল্লেখ্য যে, এই সুবিধার আওতায় মোট ৬০৭২ টি পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে ৪১৪২ টি পণ্য (৬৮.২%) শিল্পোন্নত দেশে এবং মাত্র ১৯৩০ টি পণ্য (৩১.৮%) উন্নয়নশীল দেশে পাওয়া যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলো এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(গ) শান্তি ধারা (Peace Clause)

যদি অন্যান্য দেশ ভর্তুকী কমানোর অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয় তবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভর্তুকী ব্যবস্থার উপর যাতে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে তার জন্য এ ধারাটির প্রবর্তন করা হয়। ২০০৩ সালে এ ধারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

(ঘ) উচ্চ শুল্ক (High Tarrif or Tariff Peak)

কৃষিচুক্তির শর্তে বলা হয়েছে যে, ধনী দেশগুলো ৬ বছরের মধ্যে সকল পণ্যের জন্য গড়ে ৩৬% এবং আলাদাভাবে কোন একটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১৫% আমদানী শুল্ক কমাবে। এখানে ধনী বিশ্বের একটি গভীর চালবাজি লক্ষ্য করা যায়। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা যখন চলছিল তখনই ধনী দেশগুলো তাদের বিভিন্ন পণ্যের উপর এমনভাবে আমদানী শুল্ক আরোপ করে যাতে শুল্ক কমানো হলেও তাদের নিজেদের বাজার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়তে না হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৯৩ সময়কালে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গড় শুল্ক হার ছিল ২০০০ সালের মধ্যে তা ৭০-৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যেহেতু কৃষিচুক্তি অনুসারে ১৯৯৫-২০০১ সময়কালের মধ্যে গড় শুল্ক ৩৬% কমানোর অঙ্গীকার করা হয়েছিল তাই আমদানী শুল্ক গড়ে ৩৬% কমালেও এখনও তাদের অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ আমদানী শুল্ক (ঐরভয ঞধৎৎরভভ ড়ৎ চবধশং) বজায় রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সকল পণ্যের উপর থেকে গড়ে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা বলা হয়েছে সব পণ্য থেকেই কমপক্ষে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা বলা হয় নি। যেহেতু গড়ে ৩৬% শুল্ক কমানোর কথা তাই তারা এমনসব পণ্য থেকে বেশি হারে শুল্ক কমায় যেগুলো নিজেরা উৎপন্ন করেনা বা করলেও সেগুলো তাদের বাজারের জন্য বা কৃষকদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে, গুরুত্বপূর্ণ পণ্যেগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে গড় হিসাব ঠিক রাখা হয়। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা পাটের উপর আমদানী শুল্ক আছে ৮০% এবং তুলার উপর আমদানী শুল্ক আছে ৯০% অর্থাৎ গড় শুল্ক ৮৫%। এখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাট উৎপন্ন করে না এবং বাইরে থেকে তার দেশে কাঁচা পাট ঢুকার কোন সম্ভাবনাও নেই বা ঢুকলেও কোন সমস্যা নেই। অন্যদিকে, তুলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বাইরে থেকে কোন তুলা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে না ঢুকতে পারে সেজন্য তুলায় উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করতে হবে। কিন্তু তাকে মোটের উপর ৩৬% শুল্ক কমাতে হবে অর্থাৎ গড় শুল্ক হবে (৮৫-৩৬)=৪৯%। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কাঁচা পাটের শুল্ক কমিয়ে ০% করে দেয় এবং তুলার শুল্ক বাড়িয়ে ৯৮% করে তবুও গড় শুল্ক হবে ৪৯%। অর্থাৎ শুল্ক কমানো হল ৩৬% কিন্তু তুলার শুল্ক বাড়ানো হল ৮%। এভাবে তারা শুল্ক হ্রাসের গড় হার ঠিক রেখে নিজেদের কৃষি বাজারকে সুরক্ষিত রাখে।

(ঙ) মই শুল্ক (Tariff Escalation)

ধনী দেশগুলো চায় না যে, তৃতীয় বিশ্বে শিল্পের বিকাশ ঘটুক। বরং তারা চায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিক। এজন্য তারা যে কৌশল অবলম্বন করে তা হল কাঁচামালের উপর খুব কম হারে শুল্ক আরোপ করা কিন্তু সে কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত কোন পণ্য তৈরি করে বিক্রি করতে গেলে তার উপর অধিক হারে শুল্ক আরোপ করা। এরূপ শুল্ককে মই শুল্ক বলা হয়। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলা, সূতা, কাপড় ও তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫%, ৩০% ৪০% ও ৫০% হারে শুল্ক আরোপ করল। এমতাবস্থায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুতা, কাপড় বা তৈরি পোশাকের চেয়ে তুলা রপ্তানি করাই বেশি লাভজনক হবে। এই তুলা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুতা, কাপড় ও পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে যা তুলা উৎপাদনকারী দেশে গড়ে উঠবেনা।

(চ) ডাম্পিং (Dumping)

এক কথায় ডাম্পিং হল উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে কোন দেশে পণ্য বিক্রি করা। ধরা যাক, এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হল; নিজের দেশে খাদ্য হিসেবে লাগলো ৫০ লক্ষ টন আর রপ্তানি করলো ৩০ লক্ষ টন; বাকি ২০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ব রয়ে গেলো যা কোথাও রপ্তানি করতে পারলো না। এমতাবস্থায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি এ উদ্বৃত্ব গম বেশি দামে কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে অন্য কোন দেশে বিক্রি করে দেয় তাকে ডাম্পিং বলা হয়। এটাও ধনী দেশের বাজার দখলের একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। ধরা যাক, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া থেকে গম আমদানি করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দেশের অতিরিক্ত গম বাংলাদেশের কাছে বিক্রী করতে চায়। এখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার চেয়ে অনেক কম দামে গম দিতে চায় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ইন্ডিয়া থেকে গম আমদানি বন্ধ করে কম দামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি শুরু করবে। ফলে, অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের বাজার হারাবে আর তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের গমের চাহিদা যেহেতু সব সময়ই থাকবে তাই পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমের দাম বাড়াতে থাকবে। এমনকি সুযোগ পেলে পূর্বের লোকসানসহ পুষিয়ে নিবে।

এরূপ ডাম্পিং গরীব দেশের কৃষি ও কৃষকের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। যেমনঃ ধরা যাক, কম দামে পেয়ে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে গম আমদানি করলো। এতে বাংলাদেশের বাজারে গমের দাম কমে যাবে। ফলে, বাংলাদেশের যেসব কৃষক গম উৎপাদন করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরের বার আর গম উৎপাদন করবে না। বাংলােেদশে গমের চাষ কমবে বা বন্ধ হবে এবং গমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হবে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাজারের একচেটিয়া দখল পেয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, তারা ইচ্ছামতো গমের দাম বাড়িয়ে পূর্বের ক্ষতি সুদে-আসলে উঠিয়ে নেবে। এমন ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। যেমন-ইণ্ডিয়া থেকে কম দামে চিনি আসাতে আমাদের দেশের চিনিকল ও আখচাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী সোয়াবিন তেল ও ইণ্ডিয়ান পেয়াজ, মসুর ডাল ইত্যাদি আসাতে আমাদের সরিষা, পেয়াজ ও মসুরের চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরূপ বহু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ

স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ (Sanitary and Phytosanitary Measures) হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের বাজারে অন্য দেশের পণ্য প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। উপরে যেসব সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলো দিয়েও যদি কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকানো না যায় তবে এই ব্যবস্থা দিয়ে সহজেই তা করা যায়। কৃষিচুক্তিতে বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব স্বাস্থ্যগত নিারাপত্তা বিধান তৈরি করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ কোন দেশ এমন আইন প্রবর্তন করতে পারবে যে আইনের বলে সে দেশ মানব ও পশু স্বাস্থ্যের কথা বলে যেকোন দেশের যেকোন পণ্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। নিচের দুটি উদাহরণ দ্রষ্ঠব্য।

উদাহরণ-১: বাংলাদেশ যে অল্প কয়টি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে চিংড়ি তার একটি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো বাংলাদেশের চিংড়ির প্রধান রপ্তানি বাজার। স¤প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অভিযোগ তুলেছে যে, বাংলাদেশের চিংড়িতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নাইট্রোফোরাম ও কোরামফিনিক্যাল-এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অথচ বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানিকারকরা দাবি করেছে যে, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করার কাজে তারা কোন রাসায়নিক পদার্থই ব্যবহার করে না। তারপরও রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়ার ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায়, ইউরোপে চিংড়ি রপ্তানি করতে হলে তাদের দেশের বা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট কোন ল্যাবরেটরির অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছাড়পত্র লাগবে। এই ব্যবস্থা যদি ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তো ভাল, কিন্তু যদি কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য করা হয় তবে হাজারো অজুহাতের বাধার পাহাড়ে সে পণ্য আটকে থাকবে, কোনদিন ঢুকতে পারবেনা।

উদাহরণ-২: পাকিস্তান অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানি করে। স¤প্রতি পাকিস্তান অষ্ট্রেলিয়ার গমের মান খারাপ-এ অভিযোগ তুলে অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ অষ্ট্রেলিয়া বলছে পাকিস্তানের অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। অষ্ট্রেলিয়া নিরপেক্ষ ল্যাবরেটরীতে গম পরীক্ষা করে দেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান এতে কর্ণপাত করে নি।

উপরোক্ত উদাহরণ দুটি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি পদক্ষেপ দ্বারা মানের প্রশ্ন তুলে কোন দেশ থেকে পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা (এরূপ নিষেধাজ্ঞা এক ধরণের অশুল্ক বাধা, যা অবাধ বাজার প্রবেশাধিকারের অন্তরায়) আরোপ করার সুযোগ রয়েছে।

সেনসেটিভ (স্পর্শকাতর) পণ্য

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পলী উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত কিছু কৃষ পণ্যকে ভর্তুকী হ্রাসের আওতা থেকে বাইরে রাখার জন্য জুলাই ২০০৪ সাল থেকে আলোচনা শুরু করেছে ধনী দেশগুলো। প্রকৃতপক্ষে নিজ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলোকে রক্ষা করার এটা একটা নতুন কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, ধনী দেশগুলো বিভিন্ন কৌশল এবং আর্থিক ক্ষমতাবলে একদিকে নিজেদের বাজারে বাইরের পণ্যের অনুপ্রবেশে বাধার সৃষ্টি করছে অন্যদিকে, অন্য দেশের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর বাজারে অবাধে প্রবেশের সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে এবং করছে। ধনী দেশগুলোর এরূপ দ্বিমুখী নীতির নির্মম শিকার বাংলােেদশের মতো গরীব ও দুর্বল দেশগুলো।

বাংলাদেশের কৃষিতে কৃষিচুক্তির প্রভাব

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কৃষিচুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর আগ্রহের কারণে। কারণ, সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির (ঊফশী ও হাইব্রিড জাতের বীজ, রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক, সেচ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি) মাধ্যমে এসব দেশ ইতোমধ্যেই কৃষিকে শিল্প বা বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করেছে। এখন তাদের জন্য সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি ও কৃষিপণ্যের বাজার স¤প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের কৃষি মোটেও বাণিজ্যিক কৃষি নয়। কাজেই, কৃষিচুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বর্তমান মুক্ত বাজারে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের কৃষকদের টিকে থাকার কোন সুযোগই নেই। ফলে, কৃষিচুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশ একদিকে সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি এবং অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশের কৃষিপণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হয়েছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের কৃষিতে গড়ে প্রায় ১১০% ভর্তুকী প্রদান করে থাকে। কাজেই কৃষিচুক্তির শর্ত মোতাবেক যদি তারা ২০% ভর্তুকী কমায় তবুও তাদের ৯০% ভর্তুকী বহাল থাকে। যদিও বাস্তব সত্য এই যে, তাদের নিজেদের করা এই অঙ্গীকার পূরণে তারা গড়িমসি ও নানা অপকৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কৃষিচুক্তি মোতাবেক স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভর্তুকি কমানোর কোন বাধ্যবাধকতা এখন পর্যন্ত নেই। কৃষিপণ্যে অভ্যন্তরীণ ভর্তুকির সুযোগ থাকলেও দুর্বল অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো তা দিতে পারবে না। তা ছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ১০% অভ্যন্তরীণ ভর্তুকীর সুযোগ থাকলেও আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের চাপে এ দেশের সরকার তাও দিতে পারছে না। কাজেই, আমদের দেশের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। ফলে, ভূমিহীন (যাদের কৃষিজমির পরিমাণ ৫০ শতকের কম), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী যারা বাংলােেদশের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার প্রায় ৮৮% তারা কৃষিতে টিকে থাকতে পারবে না। এই শ্রেণীর কৃষকরা কৃষিতে চরমভাবে মার খাবে। শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করে দিয়ে নিঃস্ব হবে। আর তখন এসব জমি কিনে নিবে বিভিন্ন কোম্পানি ও পুঁজিপতিরা। শুরু হবে কৃষিতে কোম্পানির ব্যাপক বিনিয়োগ এবং কৃষির শিল্পায়ন। বন্ধ হবে আদমজীর মতো কৃষিভিত্তিক দেশীয় শিল্পকারখানা। একক প্রজাতির শস্যের আবাদ, অধিক ফলনের আশায় বিপুল পরিমাণ সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ এবং হাইব্রিড ও জিএম শস্যের আবাদে বিনষ্ট হবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ফসল প্রজাতিসমূহ ও পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থা। আমাদের কৃষকের জমি কিনে নিয়ে তাদেরই সস্তা শ্রম ব্যবহার করে মুনাফা লুটবে কোম্পানিগুলো।

অন্যদিকে, যদিও বলা হচ্ছে কৃষিতে ভর্তূকী দেওয়া যাবে না বা কমাতে হবে তবুও ধনী দেশগুলো তাদের কৃষিতে ভর্তূকী দিয়েই চলেছে এবং নানা কৌশলে ভর্তুকী প্রদানের পথ তৈরি করে রেখেছে। এসব কৌশলের অন্যতম হল গ্রীন বক্স এবং ব্লু বক্স পলিসি। গ্রীন বক্স পলিসিতে বলা হয়, যে সমস্ত খাত কৃষি পণ্যের দামে সরাসরি প্রভাব ফেলবে না যেমন – কৃষি গবেষণা, স¤প্রসারণ কর্মকাণ্ড, বালাই প্রতিরোধ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থায়ন করা যাবে। বর্তমানে শিল্পোন্নত ধনী দেশ ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কৃষি গবেষণায় ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি যেমন: হাইব্রিড ও জিএম বীজ, রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন করে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে তাদের কৃষকদের হাতে তুলে দিচ্ছে যা আমাদের কৃষকদেরকে উচ্চমূল্যে কিনতে হচ্ছে।

ধনী দেশসমূহ এতদিন কৃষিতে শিল্পায়ন ঘটিয়ে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ভর্তুকী দিয়ে টনে টনে রাসাযনিক সার ও বালাইনাশক জমিতে ফেলেছে। গাছপালা, জীববৈচিত্র্য, পোকামাকড় ও অনুজীব ধবংস করেছে। পরিবেশকে করেছে মারাত্মক সমস্যাগ্রস্ত। খাদ্যের মাধ্যমে এসব বিষ দেহে ঢুকছে। তাই, এখন তারা পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিজে বাঁচার তাগিদ অনুভব করছে। ফলে, উদ্ভাবিত সব প্রযুক্তি ঠেলে পাঠাচ্ছে আমাদের দিকে। যাতে আমাদের যা আছে তা হারিয়ে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয় তাদের উপর। এবং তারা তখন ইচ্ছামতো দুহাত ভরে মুনাফা লুটবে। যেহেতু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই কাজেই কৃষি কাঁচামালই আমাদেরকে বিক্রি করতে হবে। কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও এই শিল্পায়িত কৃষির নিয়ন্ত্রণকারী কর্পোরেশন ও ব্যবসায়ি মহলের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি বিষয়ক সমঝোতা আলোচনা এবং বাংলাদেশ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমঝোতা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে। ১৯৯৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ৭টি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুরে এবং ১৯৯৮ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন দুটি মোটামুটি নির্বিঘেœ স¤পন্ন হলেও ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে সমঝোতা আলোচনা জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। মূলত কৃষি ভর্তুকি হ্রাসসহ কৃষিচুক্তিতে ধনী দেশগুলোর দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না করার কারণে সমঝোতা আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর গ্র“প জি-৯০, উন্নয়নশীল দেশের জোট জি-২০ ও স্বল্পোন্নত দেশ মিলে জি-১১০-এর ব্যানারে কৃষি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, সিয়াটল (১৯৯৯), দোহা (২০০১) ও কানকুন (২০০৩) সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর হংকং (২০০৫) সম্মেলন সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধনী দেশগুলো। তারা জি-১১০ এর নেতৃত্বদানকারী ভারত ও ব্রাজিলকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দিয়ে হাত করে নেয় এবং নানা কুটকৌশলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঐক্যেও ফাটল সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সফল হয়। উলেখ্য যে, এই সম্মেলনেও ভারত ও ব্রাজিলের নেতৃত্বে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গ্র“প জি-১১০ এর সামনে বিভিন্ন প্রতিশ্র“তির মুলো ঝুঁলিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় ধনী দেশগুলো।

উলেখ্য যে, ২০০৩ সালের কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর হংকং সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ২৭-৩১ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় এক সমঝোতা আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে কৃষি ভর্তুকী হ্রাসের পুনঃঅঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ‘জুলাই ফ্রেমওয়ার্ক’ গৃহীত হয় যা বাণিজ্য আলোচনার অচলাবস্থা নিরসনে এবং হংকং সম্মেলনের সফল সমাপ্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। গৃহীত জুলাই ফ্রেমওয়ার্ক মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী কিছু দেশ এবং ব্রাজিল ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতার একটি কাঠামো যা থেকে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রাপ্তির কোন সুযোগ ছিলনা। অথচ এ জুলাই ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতেই হংকং-এ সমঝোতা আলোচনা পরিচালিত হয় যা থেকে স্বভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জন্য কোন সুফল লাভ সম্ভব হয় নি। যদিও হংকং সম্মেলন চলাকালে আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর গ্র“প জি-৯০, উন্নয়নশীল দেশের জোট জি-২০ ও স্বল্পোন্নত দেশ মিলে জি-১১০-এর ব্যানারে কৃষি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা ও অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রাজিল ও ভারতের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জি-১১০ গ্র“পের এই ঘোষণায় স্বল্পোন্নত, খাদ্য আমদানিকারক ও ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশগুলোর কৃষির স্বার্থের প্রতি নজর দেওয়ার অঙ্গীকার থাকলেও ভারত ও ব্রাজিলের বাস্তবিক লক্ষ্য ছিল এই ঐক্যকে ব্যবহার করে তাদের নিজেদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা এবং সেক্ষেত্রে তারা অনেকটাই সফল হয়েছে। আর ফলস্বরূপ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে গেছে। পরবর্তী কালে ২০০৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সম্মেলনেও কৃষি বিষয়ক সমঝোতা আলোচনায় আশানুরূপ কোন অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি।

প্রকৃতপক্ষে, কৃষি বিষয়ে হংকং বা জেনেভা সম্মেলনে বাংলাদেশের জোড়ালো কোন ইস্যু ছিলনা। হংকং সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান চাওয়া ছিল ধনী দেশের বাজারে বাংলাদেশী রপ্তানিপণ্যের বিশেষ করে তৈরি পোষাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার এবং সেবা বাণিজ্য চুক্তির মোড-৪ বাস্তবায়ন অর্থাৎ শ্রমিক রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা যার কোনটিতেই বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট কোন অর্জন নেই। অথচ হংকং সম্মেলনে আমাদের তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। বাণিজ্য মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বীরদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন দাবী মানা না হলে বাংলাদেশ ভেটো দিবে। কিন্তু তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে পাকিস্তান ও শ্রীলংকার বাধার মুখে যখন কৌশলে সিদ্ধান্ত হল, “যে সব দেশ সকল পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে সক্ষম নয় তারা অন্তত ৯৭ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রদান করবে” তখন বাণিজ্য মন্ত্রীর হম্বিতম্বি থেমে গেল। তিনি সহসাই বুঝে গেলেন, “বাংলাদেশ ব্যাঙের ঠ্যাং থেকে এরোপ্লেন পর্যন্ত সবই বিনাশুল্কে রপ্তানি করতে পারবে”- দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আমাদের এ আশ্বাস বাণীই শুনালেন। অথচ তিনি একবারও ভাবলেন না যে, বাকি ৩ শতাংশ পণ্যের মধ্যে তৈরি পোষাক থেকে শুরু করে চিংড়ি, পাট, চা, শাক-সব্জিসহ বাংলাদেশের হাতেগুণা যে কয়টি রপ্তানি পণ্য রয়েছে তার সবই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। কারণ, শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের আওতায় পণ্য আছে প্রায় ১১,০০০ টি যার ৩% মানে হল ৩৩০ টি পণ্য। অথচ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ২০-৩০ টির বেশি নয়। কাজেই কোন দেশ চাইলেই বাংলাদেশের সকল রপ্তানি পণ্যকেই শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের আওতা থেকে বাদ দিতে পারে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। উক্ত ৯৭ শতাংশ পণ্যের মধ্যে কোনগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে তা ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সমঝোতা আলোচনায় নির্ধারিত হওয়ার কথা ছিল। অথচ ২০০৯ সালের জেনেভা সম্মেলন বা পরবর্তী কালেও এ ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নি। কারণ, হংকং সম্মেলনে কৌশলে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ৯৭ শতাংশ পণ্যের তালিকায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলোর অন্তর্ভূক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ধনী দেশগুলোর মর্জির উপর। এবং এক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং দরকষাকষির ক্ষমতার উপরই তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কাজেই হংকং বা জেনেভা সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের অর্জন একেবারেই শূন্য। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদেরও অভিমত এরূপ যে, হংকং সম্মেলন থেকে সব দেশই কমবেশি সুবিধা আদায় করতে পারলেও বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া একেবারেই বঞ্চিত হয়েছে।

যাহোক, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ কৃষি পণ্যের উলেখযোগ্য কোন রপ্তানিকারক দেশ নয়। কাজেই কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারের দাবী বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি গুরুত্ব বহন করেনা। বাংলাদেশের কৃষির বর্তমান প্রধান সংকট হল এ দেশের বাজারে বিদেশী কৃষিপণ্যের অবাধ প্রবেশের সুযোগ। এমনিতেই অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতো এ দেশের বাজার অনেক বেশি উদার ও উন্মুক্ত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সূচক অনুযায়ী ২০০২ সালে যে ৪৬ টি স্বল্পোন্নত দেশের তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এসব দেশের মধ্যে ৪২ টি দেশের গড় শুল্ক হার ২৫%-এর কম এবং এসব দেশের অশুল্ক বাধাও কম। তদুপরি যদি শুল্ক হ্রাস করা হয় তবে অতি উচ্চহারে ভর্তুকিপ্রাপ্ত বিদেশী পণ্যের সাথে দারিদ্রপীড়িত ও যথেষ্ট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যগুলোকে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে যা আগেই বলা হয়েছে। ফলে, আমাদের কৃষকের পক্ষে নিজেদের বাজারেই মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়াবে, অন্য দেশের বাজারে প্রবেশতো অনেক দূরের কথা।

কাজেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আগামী দিনের সমঝোতা আলোচনায় যেসব দাবীর প্রতি বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সেগুলো হলঃ ১) ভর্তুকী হ্রাসের ব্যাপারে ধনী দেশের দেওয়া প্রতিশ্র“তির আশু বাস্তবায়ন, ২) অভ্যন্তরীন বাজার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনমাফিক শুল্ক আরোপের স্বাধিনতা প্রদান। অর্থাৎ অন্তত ততদিন পর্যন্ত আমাদের জন্য শুল্ক হ্রাসের অঙ্গীকার থেকে শুধু মুক্তিই নয় বরং প্রয়োজনে শুল্ক বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত ধনী দেশগুলো কৃষিতে তাদের দেওয়া ভর্তুকি হ্রাস করে মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ন্যূনতম সমতা বিধান না করে। এবং ৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা উন্নয়নসূচিতে আলোচিত ‘বাণিজ্যের জন্য সাহায্য’ সংক্রান্ত কাগুজে সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়ন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের মনোযোগ মোটেও লক্ষ্যনীয় নয়। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, জ্ঞান ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও কৃষির বাণিজ্য

বর্তমানকালে বহুল আলোচিত দুটি বিষয় হল বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি। বিশ্বায়ন বলি আর মুক্ত বাজারের কথাই বলি – এসবই শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজার সম্প্রসারণের হাতিয়ার যার নিয়ন্ত্রণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হাতে। কৃষি আজ বিশ্ব বাণিজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। কাজেই, আমাদের কৃষির বর্তমান সমস্যা ও সংকটসমূহ অনুধাবন এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং কৃষি বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষয়গুলো এত জটিল ও বহুমাত্রিক যে, স্বল্প পরিসরের আলোচনায় সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুষ্কর। তথাপিও এই অধ্যায়সহ পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বর্তমান কৃষি বাণিজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং কৃষি বাণিজ্য উদারিকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের কৃষি ও দরিদ্র কৃষকের উপর এসবের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পটভূমি

ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানান কুটকৌশলে এবং পেশি শক্তির জোরে বিভিন্ন দেশ দখল করে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতো এবং লুটেপুটে নিত দখলকৃত দেশের ধনসম্পদ। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দিতে বৃটিশরা ব্যবসা করতে এসে এ দেশটাই দখল করে নেয় এবং প্রায় দুইশত বছর ধরে তাদের শাসন, শোষণ ও লুন্ঠন চালায়। এভাবে বাজার দখল, দেশ দখল এবং উপনিবেশ বিস্তার করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হতো দ্বন্দ-সংঘাত যার চূড়ান্ত পরিণতিতে তারা একে অপরের সাথে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ সারা বিশ্বে এরূপ অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন যুগের অবসানের পর বিশ্ব বাণিজ্য এক নতুন রূপে আর্বিভূত হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রেক্ষাপট আরও বদলে যায়। এসময় অধিকাংশ সাম্রজ্যবাদী দেশ তাদের উপনিবেশাধীন দেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

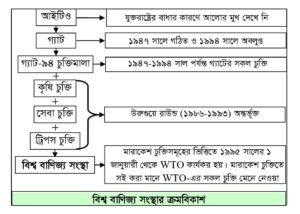

যেহেতু বাণিজ্যই এসব ভয়াবহ যুদ্ধের মূল কারণ তাই বিনাযুদ্ধে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের উপায় অণ্বেষণে এবং যুদ্ধকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দিত্বীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করে যার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। এই সনদে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাাতিক বাণিজ্য সংস্থা নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এতে বাধ সাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যকে জাতিসংঘের অধীনে রাখতে রাজি হয় নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (GATT) নামক একটি বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা ১৯৯৫ সাল থেকে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্রিটন উডস সম্মেলন

১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার রাজ্যের ব্রিটন উডস নামক শহরে ৪৪টি দেশের এক শীর্ষ সম্মেলনে তিনটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যথা: ১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organisation – ITO), ২) আন্তর্জাতিক পুণর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) যা বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত এবং (৩) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund – IMF)। এ সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে ব্রিটন উডস সংস্থা নামে পরিচিত। নিন্মে সংস্থাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা

১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (আইটিও) গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্মেলনে আইটিও-র জন্য খসড়া ‘হাভানা সনদ’ গৃহীত হয়। এই সনদে অন্তর্ভূক্ত ছিল বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেবাখাত এবং ব্যবসা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক বিস্তারিত নীতি। উল্লেখ্য যে, কৃষি বাণিজ্য তখনও আলোচনায় আসেনি। যাহোক, জাতিসংঘের তৎকালীন ৫৩ টি সদস্য দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাভানা সনদ প্রত্যাখান করে। ফলে, এ সংস্থা আর আলোর মুখ দেখে নি। এর কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চায়নি যে, বাণিজ্যের বিষয়টি জাতিসংঘের অধীনে থাকুক। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (General Agreement on Tariff and Trade – GATT) নামক একটি শিথিল বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা বর্তমানে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক গঠিত হয় যা বর্তমানে বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা কোন সাহায্য সংস্থা নয় বরং এটি একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ ব্যাংক শিল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সব ধরনের দেশকেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১৬৮ এবং এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি. জোলিক যিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ কর্তৃক মনোনীত একজন মার্কিন নাগরিক।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, বিশ্ব ব্যাংকে সমস্যদের ভোটের হার নির্ধারিত হয় চাঁদার পরিমাণের ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদানকারী দেশ যার ভোটের হার প্রায় ১৬%। তাই সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকে। কাজেই বিশ্বব্যাংকের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান।

৩. আন্তর্জাাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

বিশ্বের মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। তবে, এটি মূলত মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। কার্যত বিশ্বব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ধনী বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, এ সংস্থার ক্ষেত্রেও ভোটের হার নির্ধারিত হয় প্রদত্ত চাঁদার আনুপাতিক হারে। আইএমএফ-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের হার শতকরা প্রায় ১৭% এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সম্মিলিত ভোটের পরিমাণ ৩২%। কাজেই এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিরাজমান। আইএমএফ-এর প্রধানের পদবী হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত হন। আইএমএফ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD) হলেন বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, যিনি ১ অক্টোবর ২০১৯ সাল থেকে এই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে দ্বিতীয়বারের মত দ্বায়িত্ব পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর রাজনৈতিক ভূমিকা

আজ একথা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার এবং এসব দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ঋণ দানের সাথে সাথে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে এমনসব শর্ত জুড়ে দেয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য উদারীকরণের কাজকে সহজতর করে যার সুফল ভোগ করে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এমনকি এসব দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বিশ্ব ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা আজ কারও অজানা নয়। একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, বিশ্বব্যাংক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঋণ দিতে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক সরকারকে। বাংলাদেশে এরশাদের সামরিক সরকারকে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা এবং ঐতিহাসিক এক-এগারোর পর গঠিত সামরিক মদদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো ও দুই বছর টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এরূপ পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়ে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য গরীব দেশের বাজার দখলকে সহজতর করে থাকে।

গ্যাট-এর উৎপত্তি

১৯৪৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভায় ২৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গ্যাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্যাট-এর সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়। আগেই বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের জন্য গৃহীত ‘হাভানা সনদ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে গ্যাট জন্মলাভ করে। শুরুতে বলা হয়েছিল গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দিয়ে তা জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী বিশ্বের অনেক দেশই তাদের নিজস্ব স্বার্থকে বড় করে দেখায় তা হতে দেয়নি। কারণ, এতে হয়তো এ সংস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হত। কারণ, জাতিসংঘে ধনী বিশ্বের ভোটের হার মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ যেখানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এ শতকরা ৬১ ভাগ।

প্রকৃতপক্ষে, গ্যাট কোন সংস্থা ছিল না বরং এটি ছিল বিভিন্ন ঐচ্ছিক চুক্তির সমাহার। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তর সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীরা বৈঠকে মিলিত হয়ে সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যের অবাধ বিস্তারে মূলত শুল্ক ও অশুল্কজাত বাধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করত। একেকটি সমঝোতা আলোচনা কয়েক বছর ধরে চলত যাকে ‘রাউণ্ড’ নামে পরিচিত। প্রথম রাউণ্ড আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে জেনেভায়। সর্বশেষ উরুগুয়ে রাউণ্ড (১৯৮৬-১৯৯৪ সাল) পর্যন্ত সর্বমোট আট (৮) রাউণ্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়, যাতে প্রায় ১৩০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সকল রাউণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সকল চুক্তির সমন্বয়ে একটি প্যাকেজ (যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত) তৈরি করা হয়। সপ্তম রাউণ্ড (টোকিও রাউণ্ড ১৯৮৬) পর্যন্ত ধনী দেশগুলো তাদের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু উরুগুয়ে রাউণ্ডে এসে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব দেওয়া হলে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধের কারণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দাবী ছিল ধনী বিশ্বের দেশগুলোর দেওয়া রপ্তানি ভর্তুকি প্রত্যাহার করা। কিন্তু ধনী বিশ্ব তাতে কর্ণপাত করে নি। ফলে, আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কোনরূপ সমঝোতা ছাড়াই উরুগুয়ে রাউণ্ডের আলোচনা শেষ হয়। অতঃপর গ্যাটের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডাংকেল-এর রিপোর্ট ও সুপারিশক্রমে ১৯৯৪ সালে গ্যাট বিলুপ্ত হয়। গ্যাট বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য মূল কারণ ছিল এই যে, গ্যাটের সমঝোতা চুক্তিগুলো ছিল ঐচ্ছিক। অর্থাৎ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা এবং তা মানা বা না মানা কোন সদস্য দেশের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল যা বাণিজ্যিক সম্রাজ্য বিস্তারে ধনী বিশ্বের আকাংখা পূরণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাড়ায়। এই আকাংখা পূরণের উদ্দেশ্যেই পরবর্তীতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে যাতে গ্যাটের সকল চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গ্যাটের মূলনীতি ছিল তিনটি, যথাঃ

১. বাণিজ্য হবে বৈষম্যহীন

২. বাণিজ্য হবে বহুপাক্ষিক এবং

৩. সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতি (MFN: Most Favored Nation) অর্থাৎ গ্যাট-এর সদস্য দেশসমূহ পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা পাবে।

নীতিতে যত চমৎকার কথাই থাকুক না কেন বাস্তবে এই সংস্থাটি শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য-বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে এই বৈষম্য বৃদ্ধিতেই বেশি ভ‚মিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলো বহুপাক্ষিক আলোচনা থেকে যেমন অধিক সুবিধা আদায় করে নিয়েছে তেমনি প্রয়োজনে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের দিকে অধিক মনোযোগি হয়েছে। পাশাপাশি, সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতির সর্বাধিক সুফলও লাভ করেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোই।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্যাটের শিথিল সমঝোতা প্রক্রিয়া ধনী বিশ্ব ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাংখা পুরোপুরি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং বিশ্ব বাণিজ্যিকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৪৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের সরকার তবে বিভিন্ন শুল্ক এলাকা যেমনঃ সাফটা, নাফটা উত্যাদিও এর সদস্য হতে পারে।

মূলত ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উরুগুয়ের পুনটা ডেল এস্তে-তে শুরু হওযা গ্যাটের বিখ্যাত উরুগুয়ে রাউন্ডের (অষ্টম রাউণ্ড) আলোচনায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৮৮ সালে কানাডার মন্ট্রিলে এবং ১৯৯০ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে দুটি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় এ রাউণ্ডের আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এরপর ১৯৯৪ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকাশ শহরে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে উরুগুয়ে রাউণ্ডের ফাইনাল এ্যাক্ট এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মারাকেশ চুক্তিতে গ্যাটের সকল সমঝোতা চুক্তি, যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত, অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উরুগুয়ে রাউন্ডের বাণিজ্য আলোচনায় প্রথমবারের মতো কৃষি বাণিজ্যের উদারীকরণের জন্য ‘কৃষিচুক্তি’ এবং ‘বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার’ চুক্তি সংক্ষেপে ট্রিপস চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন সংক্রান্ত মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, বিধিমালার প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ও বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। সংস্থার কাজগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

১. অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো (মৌলিক কাজ);

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

৩. বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা আলোচনা পরিচালনা করা;

৪. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

৫. সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি মনিটরিং করা;

৬. বিশ্ব অর্থনীতির নীতি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা;

৭. কৌশলগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বাণিজ্য নীতি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা।

পূর্বেই যেমনটি বলা হয়েছে যে, গ্যাট ছিল মূলত সাধারণ সমঝোতার একটি ফোরামমাত্র। গ্যাটের সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে যেসব বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হত সেগুলো ছিল ঐচ্ছিক চুক্তি। যে কোন সদস্য দেশ ইচ্ছে করলে সেসব চুক্তিতে সই করতেও পারত আবার নাও করতে পারত। এমনকি চুক্তিতে সই করার পরও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং চুক্তি না মানলে শাস্তিরও কোন বিধান ছিল না। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সেই সুযোগ নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল চুক্তি মেনে চলা সদস্য দেশসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। চুক্তি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি-না তা দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রয়েছে অসীম ক্ষমতা। কোন সদস্য দেশের নিজস্ব বাণিজ্য নীতি বা আইনে যাই থাকুক না কেন এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি বা আইনই কার্যকর হবে। একটি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়ন বা প্রশাসন এবং বিচার বা শাস্তি প্রদান এই তিনটি দায়িত্ব পালন করে থাকে তিনটি আলাদা সংস্থা যেমনঃ আইন বিভাগ বা সংসদ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীর বিচার করে ও শাস্তি প্রদান করে থাকে। অথচ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একাই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ মাটির পৃথিবীতে এক দানবীয় ক্ষমতার অধিকারী এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি শব্দ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র। বিশ্বায়নকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করা খুবই কঠিন। উইকিপিডিয়ার সংঙ্গানুসারে বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আঞ্চলিক অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ, পরিবহণ ও বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি সমন্বিত রূপ লাভ করে। অন্য কথায় বিশ্বায়ন হল সারা বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সরকারি নীতি ইত্যাদি সকল বিষয়কে সমন্বিত করা অর্থাৎ একটি ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রক্রিয়া।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বায়ন কোন নতুন ধারণা নয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পণ্য ক্রমশ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিশ্ব মানব জাতির মধ্যে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যমের উৎকর্ষের ফলে এই যোগসূত্র এত দ্রæত ও সহজ হয়ে এসেছে যে, মানব জাতির এই যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হওয়ার মাধ্যমে সমস্ত ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে গোটা মানব জাতি একটিমাত্র জাতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া। আরো পরিষ্কার করে বললে বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবে না; রাষ্ট্র হবে মানচিত্রে অংকিত রেখাচিত্র মাত্র। সারা পৃথিবী একটিমাত্র ব্যবস্থার অধীনে থাকবে। আসলে এমন একটি বিশ্বায়ন সকলেরই কাম্য যেখানে সারা বিশ্বের সকল মানুষ বিশ্বের সব কিছুর সুফল ভোগ করবে; কেউ বঞ্চিত থাকবে না; কেউ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে ধূকে ধূকে মরবে না। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীগত ভেদাভেদ উঠে গিয়ে এ বিশ্বে সকল মানুষ এক জাতি হয়ে উঠবে যে জাতির নাম মানুষ জাতি। কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্বায়ন আমরা দেখছি তা মোটেও সে কাংঙ্খিত বিশ্বায়ন নয়।

বাস্তবে বিশ্বায়ন বলতে প্রধাণতঃ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বুঝানো হচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতিকে বাণিজ্য, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, মূূলধন প্রবাহ, জনশক্তি স্থানান্তর এবং প্রযুক্তির বিস্তারের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সমন্বিত করাকে বুঝানো হচ্ছে। বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে একে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা নামে অবহিত করা হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বায়নের যে রূপ দেখছি তা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসী চরিত্রের বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন। এর মূল লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে এবং সেসব দেশের প্রায় ৫০০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল বাজার দখল করে ধনী বিশ্বের বাণিজ্যের অবাধ বিস্তার। এরূপ বিশ্বায়ন চাইছে সেইসব ধনী দেশ যারা শুধু ধনীই নয়, বিশ্বের সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তির উপর তাদের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। অথচ তারা চাইছে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের দরিদ্র কৃষকরা সীমাহীন রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্ত ধনী বিশ্বের ধনী খামার মালিকদের সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামুক। এ যেন ঠেলাগাড়ি নিয়ে এরোপ্লেনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার হাস্যকর প্রস্তাব!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল নীতি’র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বিশ্বায়নের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সকল বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহের বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি যেকোন দেশে অবাধ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বিশ্বায়নকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্যের এই প্রসারকে সহজতর করার অনুষঙ্গ এবং প্রযুক্তি বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, স্যাটেলাইট, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি নানা মাধ্যমে ভোগবাদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে যা এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এটা আজ স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ গৌণ থেকে গৌণতর হচ্ছে। কারণ, এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন একটি দেশের নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবই কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়ার সফল বাস্তাবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আর সহযোগিতায় রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মতো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হল কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে কর্পোরেট পুঁজির নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমান বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের গ্যাড়াকলে পড়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই আজ বিপন্নপ্রায়। এ দেশের উন্নয়ন কিভাবে হবে, কোন পথে হবে তা নির্ধারণ করার অধিকারও আমরা আজ হারাতে বসেছি। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ লোকাল কন্সাল্টেটিভ গ্রুপ নামে সারা বছর ধরে দেশের সকল সেক্টরের উন্নয়ন তদারকি করে বেড়ায়। এদেরই সুপারিশক্রমে প্রতিবছর বাজেটের আগে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম নামে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ ঠিক করে দেয় এ দেশের ভবিষ্যৎ। এদেরই সুপারিশে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঢালাও বেসরকারিকরণ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে আদমজী জুট মিলসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বহু কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এ দেশের ব্যবসার সকল সেক্টর চলে যাচ্ছে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। হায়রে স্বাধীন দেশ, হায় আমাদের স্বাধীনতা! এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হবে অর্থহীন। আমরা হব বহজাতিক কোম্পানির শাসনাধীন তাবেদার। আজ নতুন রূপে ফিরে আসছে কোম্পানির শাসন। সুতরাং এরূপ বিশ্বায়ন কখনই আমাদের কাম্য হতে পারে না।

বহুজাতিক কোম্পানি (Multinational Company)

শিল্পোন্নত দেশগুলোর অনেক কোম্পানিই আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদেশে এমনকি পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। এসব কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের কোম্পানি তা খুঁজে বের করা দুষ্কর। কারণ, এসব কোম্পানির মালিকানা বহুদেশে বিস্তৃত। তাই এ ধরনের কোম্পানিকে বহজাতিক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃটিশ কোম্পানি ইউনিলিভার (সাবেক লিভার ব্রাদার্স) ‘ইউনিলিভার বাংলাদেশ’ নামে এ দেশে ব্যবসা করছে। নরওয়ের কোম্পানি টেলিনর বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে ‘গ্রামীণ ফোন’ নামে ব্যবসা করছে। কৃষি সেক্টরে অনেক বহুজাতিক কোম্পানিই এ দেশে ব্যবসা করছে। যেমনঃ সিনজেন্টা, এভেন্টিস, কারগিল, মোনসান্টো, বেয়ার ইত্যাদি। এসব কোম্পানির আকার, বিস্তার ও শক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ একটি বহুজাতিক কোম্পানির আয় একটি দেশের মোট জাতীয় আয় থেকেও বেশি হতে পারে। যেমনঃ কারগিল কৃষি বাণিজ্যের একটি বড় মার্কিন কোম্পানি যার আয় নয়টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের মোট আয় থেকেও বেশি।

বহুজাতিক কোম্পানি বা ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন (Transnational Corporation) বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্য শুধু নয় অর্থনীতি ও রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সদস্য দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিমালা তৈরি করে আর তা বাস্তবায়ন তথা বাণিজ্য পরিচালনা করে বহুজাতিক কোম্পানি। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের নামে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো এসব কোম্পানির জন্য নিজেদের বাজার খুলে দিতে বাধ্য হয়। কারণ-

১. এসব কোম্পানির হাতে আছে উন্নয়ন বাণিজ্যে সহযোগিতা করার মতো পর্যাপ্ত প্রযুক্তি, অর্থশক্তি ও দক্ষতা;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে নিজের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে থাকে। তাই, সেসব দেশ কোম্পানিগুলোর বাজার বিস্তারে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত, কুটনৈতিক এমনকি সামরিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে; যেমনঃ আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে যে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালনা করেছে তা মূলত মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে;

৩. দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নানা নীতি ও আইন তৈরি করে এবং সেগুলো মানতে বাধ্য করে;

৪. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোকে যে ঋণ দেয় সে ঋণের সাথে নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বাধ্য করে;

৫. এসব কোম্পানি যেদেশে বিনিয়োগ করে সেদেশে স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও স্বস্তা শ্রম সহজলভ্য হওয়ার কোম্পানিগুলো এরূপ বিনিয়োগে আগ্রহী হয় তবুও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এসব দেশের সরকারগুলো এ ধরণের বিনিয়োগকে স্বাগত জানায় এবং প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন: বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীকে অনেক ক্ষেত্রে দেশী বিনিয়োগকারীর চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে;

৬. জনগণ দেশীয় পণ্য ও সেবা ব্যবহার করতে পারে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমবেশি ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপর বহুজাতিক কোম্পানির কর্তৃত্ব

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্র। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন-

১. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা জাতীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞসভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তদ্বির করার জন্য প্রতিনিধি (দালাল) নিযুক্ত করে যারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ সভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (যারা ধনী বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট) সঙ্গে বৈঠক করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তদ্বির করে থাকে।

এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর উপরও বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটায়।

যেমন-

১. বিভিন্ন ধরনের উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ধনী দেশগুলোর নীতি নির্ধারকদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ বিভিন্ন চ্যানেল স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায়।

২. বহুজাতিক কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ বা উপদেষ্টা কমিটিতে ধনী বিশ্বের রাজনীতিবিদদের অনেকেই বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত যারা বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দল ও দলের নির্বাচনী প্রচারণায় টাকা ঢালে।

৪. গরীব দেশগুলোর অর্থনীতিতে বহজাতিক কোম্পানিগুলো শক্তিশালী ভূমিকা রাখে ও হস্তক্ষেপ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানি যাতে অবাধে সারা বিশ্বে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। আর রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। যেমনঃ মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় বুশ সরকার নানান ছলছুতোয় আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের পছন্দমতো সরকার বসিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত মার্কিন কোম্পানির স্বার্থে গ্যাস রপ্তানির জন্য এ দেশের সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

বহুজাতিক কোম্পানির শক্তির কিছু নমুনা

১. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১০০টি বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টিই হল বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানাধীন আর ৪৯টি হল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

২. জেনারেল মটরস ডেনমার্কের চেয়ে বেশি আয় করে, ওয়াল মার্ট নরওয়ের চেয়ে বেশি আয় করে এবং জেনারেল ইলেট্রিক পর্তুগালের চেয়েও বেশি আয় করে।

৩. পৃথিবীর বড় কর্পোরেশগুলোর ৫০০টির মোট বিক্রয় পৃথিবীর সকল দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৪৭% অথচ এগুলোতে কর্মসংস্থান মাত্র ১.৫৯%।

বায়োটেকনোলজিক্যাল বহুজাতিক কোম্পানি

১. পৃথিবীতে বায়োটেকনোলজিক্যাল কোম্পানি আছে মোট ৩৬১ টি, যার মধ্যে ৭৬% যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক।

২. বিশ্বের ৯৮% জিএম ফসল উৎপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও কানাডায়।

৩. বর্তমানে সারা বিশ্বে যত জিএম ফসল চাষ হয় তার ৯৪% মনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া) কোম্পানির।

৪. ২০০১ সালে সারা বিশ্বে চাষকৃত মোট জিএম ফসলের ৯১% ছিল মনসান্টো কোম্পানির বীজ।

৫. মনসান্টো, সিনজেন্টা ও এভেন্টিস ক্রপ সাযেন্স – মূলত এই তিনটি কোম্পানিই দখল করে আছে সারা বিশ্বের পুরো জিএম (GM – Genetically Modified) খাদ্যের বাজার।

উল্লেখ্য যে, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিএম খাদ্যের বিরুদ্ধে ভোক্তাশ্রেণী প্রতিবাদমুখর হওয়ায় সেখানে কোম্পানিগুলো বর্তমানে সুবিধা করতে পারছে না। তাই তারা অনগ্রসরতা, দারিদ্রতা, পরনির্ভরশীলতা ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব জিএম খাদ্য ও জিএম ফসল ঠেলে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে।

বিশ্বের কৃষি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি

১. মোনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২. ডু-পন্ট/পাইওনিয়ার হাইব্রিড ইন্টারন্যাশনাল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩. সিনজেন্টা/নোভাট্রিস: সুইজারল্যাণ্ড

৪. এভেন্টিস ক্রপ সায়েন্স: ফ্রান্স

৫. এ্যডভান্সড টেকনোলজিস: বৃটেন

৬. এগ্রো-ইভো: জার্মানি

৭. ব্যায়ার ক্রপ সায়েন্স: জার্মানি

৮. মিট্সুই-টুটসু ক্যামিক্যালস: জাপান

প্রকৃত প্রস্তাবে এসব বহুজাতিক কোম্পানি নব্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণের করুণ ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। এক সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ব্যবসা করতে এসে গোটা দেশটাই দখল করে নিয়েছিল, স্থাপন করেছিল উপনিবেশ। প্রায় দু’শ বছর তারা এ দেশ শাসন করেছে এবং এ দেশের সম্পদ শোষণ ও লুন্ঠন করে নিয়ে নিজের দেশে গড়েছে সম্পদের পাহাড়। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি কোম্পানির মুনাফার ক্ষুধা এতটাই সর্বগ্রাসী যে, সে ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে কোটি মানুষকে করুণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় নি। কোম্পানির কাছে মুনাফাই একমাত্র সত্য যেখানে মানবতার কোন মূল্য নেই। কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্রের বর্তমান যুগে এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করা আর সম্ভব নয়। এরূপ ইচ্ছাও আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নেই এবং এর প্রয়োজনও আর তাদের নেই। কারণ, তারা ইতোমধ্যে এর বিকল্প পন্থা বের করে ফেলেছে। আর সেটি হল ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল’।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব বহুজাতিক কোম্পানি গরিব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তির জন্য গড়ে উঠেনি। তাদের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন, তা যে করেই হোক। এজন্য যদি মাটি, পানি, পরিবেশ ও জীবজগৎ ধ্বংস হয়, মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না। এমনকি এজন্য যদি পৃথিবীর বুকে যুদ্ধও চাপিয়ে দিতে হয়, তাতেও তারা মোটেও পিছপা হবে না। সা¤প্রতিক কালেই আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আফগানিস্থান ও ইরাকের উপর দুটি বিধ্বংসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে। সুতরাং এই আগ্রাসন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করা এখন গরীব দেশগুলোর জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

Mar 30, 2025 | প্রকৃতি কথা

অধ্যায়-২

যুগে যুগে বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা

আবহমান কাল থেকেই এই দেশ ছিল বিদেশী শাসনাধীন। এই দেশের অঢেল সম্পদের লোভে এবং এই ভূখন্ডের মানুষের সরলতা, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রে বিভক্তি ও অসংগঠিত অবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তুর্কী, মোঘল, পাঠান, পর্তুগীজ, মারাঠী, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ব্রিটিশ বেনিয়ারা এদেশে এসে কায়েম করে জুলুম, নির্যাতন, শোষণ ও লুটপাটের রাজত্ব। ফলে, এ দেশের কৃষকের ভাগ্যে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। তখন থেকেই এ দেশের কৃষকের ইতিহাস অবর্ণনীয় শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চণার এক করুণ ইতিহাস।

হিমালয়ের পাদদেশে নদীবিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত কৃষি উপযোগী উর্বর জমি ও জলবায়ু নিয়ে এ ভূখন্ড গঠিত হওয়ায় আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। এ দেশের ইতিহাস স্বনির্ভর কৃষি ও জুম চাষের এক সফল ইতিহাস। একসময় এ দেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। কৃষক ছিল স্বনির্ভর। স্বনির্ভর হলেও বাংলার কৃষক সর্বকালেই শোষিত শ্রেণী। কারণ, তারা সর্বকালেই ছিল অসংগঠিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুটকৌশলে দূর্বল। আর দূর্বল সর্বকালেই শোষিত। আধুনিক কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজ ব্যবস্থাতেও তা একইভাবে সত্য।

ফসল ফলাতে গিয়ে একদিকে বিরূপ প্রকৃতির সাথে কঠিন সংগ্রাম আর অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শোষণ ও নিপীড়নের বিরূদ্ধে বাঁচার লড়াই – এই দ্বিমুখী লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ দেশের কৃষক তথাকথিত আকাশচুম্বি উন্নয়নের একবিংশ শতাব্দিতে পদার্পন করেছে। অথচ, আজ পর্যন্ত কৃষকের ভাগ্যের কাংখিত পরিবর্তন ঘটেনি বরং বর্তমান অবস্থা প্রকারান্তরে আরও হতাশাব্যঞ্জক। নিন্মে বিভিন্ন যুগে বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

প্রাচীন কাল (১২০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে)

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার বঙ্গজ নামের ব-দ্বীপটিই আজকের বাংলাদেশ। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে যারা প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে দ্রাবিড় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরাই প্রথম এই ব-দ্বীপে কৃষিকাজ শুরু করে। বর্তমান কালের পাহাড়ি মানুষের মতোই প্রাচীনকালে এ দেশের সমতলের মানুষও জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত বলে ধারণা করা হয়। অর্থাৎ কৃষকরা এক এলাকায় লাগাতার অনেক বছর বসবাস না করে কয়েক বছর পরপর এলাকা ত্যাগ করে অন্য এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে চাষাবাদ করত। এসময় ভ‚মির উপর কারও কোন দালিলিক মালিকানা ছিল না। লাঙ্গল যার জমি তার, জাল যার জলা তার – এটাই ছিল মালিকানার ধরন। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণই কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উপকরণনির্ভর এবং নিজের প্রয়োজনমাফিক। এই সময়কালের প্রথম দিকে কোন রাজা বা সরকার ছিল না। তবে সর্দার বা মুন্ডা বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্ব দিত এবং বসতি স্থাপনকালে চাষাবাদের জন্য জমি বা এলাকা বন্টন করে দিত। পশু-পাখি শিকারের ক্ষেত্রে সকলের ছিল সমান অধিকার। শিকারের এবং উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ সর্দার বা মুন্ডাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হত। পরবর্তী কালে আর্য বা হিন্দু রাজারা প্রথম এ দেশে সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়েও লাঙ্গল যার জমি তার, জাল যার জলা তার – মালিকানার এই ধরন বজায় ছিল। অতঃপর হিন্দু রাজারাই প্রথম কর প্রথা চালু করে এবং উৎপাদিত ফসলের কর, পশুকর, জলকর ইত্যাদি ধার্য করে।

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বের অবস্থা (১২০১-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে এ দেশ ছিল মুসলিম শাসনাধীন। বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয় ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী শাসন শুরুর মধ্য দিয়ে। বিদেশী প্রভু হিসেবে তুর্কী শাসকরা স্থানীয় কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও লুটপাট চালায়। তবে, তুর্কী শাসনামলে বাংলায় ভ্রমনকারী মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময় বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে ছিল গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু। ঐতিহাসিকগণ এ সময়কালকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ দেশে তুর্কী শাসনের পর শুরু হয় আফগান শাসনকাল। এসময়েও কৃষকের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল বলে জানা যায়। আফগান শাসক শেরশাহ রাজ্যের জমির পরিমাণ নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমি জরিপের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন এবং যার ভিত্তিতে মোঘল শাসক টোডরমল বাংলায় ভূমি জরিপ সম্পন্ন করেন।

আফগানদের পর এ দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় মোঘলদের হাতে। মোঘল শাসন ছিল বাংলার কৃষকদের উপর এক সীমাহীন অত্যাচারের এক কালো অধ্যায়। মোঘল শাসনকালে বাংলার কৃষকদের উপর অতিরিক্ত ‘আওয়াব’ এবং হিন্দুদের উপর অতিরিক্ত ‘জিজিয়া’ কর আরোপ করা হয়। মোঘলরা কৃষকদের উপর শোষণ স্থায়ী করার জন্য ভূমি পরিমাপ করে রাজস্ব আদায়ের জন্য থোক টাকার বিনিময়ে ঠিকাদার নিয়োগ করে। মোঘলদের এই ব্যবস্থাই পরবর্তিতে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে চালু করে এবং সৃষ্টি করে নব্য শোষক জমিদার শ্রেণী।

বৃটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বৃটিশ শাসনামল ছিল এ দেশের কৃষি ও কৃষকদের জন্য একটি ভয়ংকর কালো অধ্যায়। এসময় ব্রিটিশ বেনিয়া শাসক ও তাদের দেশীয় সেবাদাস ও দালাল জমিদারদের দ্বারা অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয় এ দেশের কৃষক সমাজ। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকরা কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি নিজেরাই খাজনা আদায় করত। খাজনা আদায়ের জন্য তারা কৃষকদের উপর বর্বরতম নিপীড়ন ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের অবাধ লুন্ঠন ও শোষণের ফলে বাংলার মানুষ এমনিতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তদুপরি ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দেশীয় অনুচরেরা অধিক মুনাফার লোভে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করত। ফলে, ১৭৭০ ও ১৯৪৩ সালে দেখা দেয় ইতিহাসের দুটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের হিসেব মতেই ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়। অথচ তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিং কর্তৃক ইংল্যান্ড সরকারের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও সেবছর খাজনা আদায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়। সেই দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থাতেই চাল বিক্রী করে চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যাপারীরা অতিরিক্ত মুনাফা করে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। তা ছাড়াও ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের আমলে ছোট বড় মিলে ২৯টি দুর্ভিক্ষ হয় যাতে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এসব দুর্ভিক্ষের অধিকাংশই ছিল মুনাফালোভীদের দ্বারা সৃষ্ট। এর মূল কারণ ছিল খাদ্য শস্যের মজুদদারী ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ বেনিয়া ও তাদের এ দেশীয় সেবাদাস ও দালাল জমিদারদের অমানবিক শোষণ আর অবর্ণনীয় নিপীড়ন। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের এরূপ শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচারে অতিষ্ট এ দেশের কৃষকদের মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের এরূপ নির্যাতনের ফলে এ দেশের কৃষক সমাজ ক্রমেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ সালে ঢাকার কুঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়, যা ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বিদ্রোহী কৃষকগণ বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ শাসকদের ঘাটিতে গেরিলা হামলা চালিয়ে তাদের সেনাপতিদের পরাজিত করে এবং ঘাটিগুলো দখল করে নেয়। আর ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকরা সর্বশক্তি দিয়ে এসব বিদ্রোহ দমন করে।

ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকরা এ দেশে তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নতুন কৌশল হিসেবে তাদের অনুগত সেবাদাস হিসেবে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করে এবং ১৭৯৩ সালে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করে জমির মালিকানা কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চিরদিনের জন্য জমিদারদের হাতে অর্পন করে। কালক্রমে এই জমিদার শ্রেণী কৃষকদেরকে শোষণ-নির্যাতনে ব্রিটিশ প্রভূদেরকেও হার মানায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর পর ১৯৪৭ সালে বৃটিশদের এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এসব বিদ্রোহ ফরায়েজী আন্দোলন, কোল বা সাওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ বা টংক আন্দোলন, সিরাজগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি নামে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের ঠিক আগে আগে বাঙলার তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা বাতিলের লক্ষ্যে ‘জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ত্ব বিল’ নামে একটি বিল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পেশ করা হয়। কিন্তু দেশ ভাগের কারণে তা আর পাশ হতে পারেনি।

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরপরই ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বাতিল করা হয় এবং জমির মালিকানা আবার কৃষকের হাতে ফিরে আসে। কিন্তু জমিদারী প্রথা বাতিল হলেও কার্যতঃ এ দেশের দরিদ্র কৃষকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, এসময় সমাজের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতেই বেশির ভাগ জমি পুঞ্জিভূত থাকে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ দেশের কৃষকদের উপর নতুনভাবে শোষণ শুরু করে। এ দেশের উৎপাদিত পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে সেখানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলে এবং সেসব শিল্পজাত পণ্য আবার এ দেশেই চড়া দামে বিক্রী করে। পক্ষান্তরে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে যৎসামান্যই মনোযোগ দেয়। ফলে, কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এ দেশের কৃষক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চরম পরাজয় এবং ১৯৭১ সালে রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের কৃষির বর্তমান অবস্থা (১৯৭১ সাল পরবর্তী)

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জীবিকায়ন এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির অবদান ব্যাপক। এ দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫২% সরাসরি কৃষিকাজে নিয়োজিত। জিডিপিতে কৃষির অবদান ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ছিল ২০.১৬%। বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ আসে কৃষি থেকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মাত্র তিন দশক আগেও জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষিখাত থেকে। ১৯৭১-৭২ সালে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। একই সময় শিল্প ও সেবাখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৪ ও ৩৬ ভাগ। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান শতকরা প্রায় ২০ ভাগে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে, একই সময়ে শিল্প ও সেবাখাতে তা বেড়ে দাড়িয়েছে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৩০ ও ৫০ ভাগে। জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদানের এরূপ ক্রমাবনতির মূল কারণ কৃষি খাতের প্রতি স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ দেশের সরকারগুলোর চরম অবহেলা। অথচ এটা অনস্বীকার্য যে, কৃষিপ্রধান এ দেশের শিল্পায়ন অবশ্যই কৃষিভিত্তিক হওয়া জরুরি। কিন্তু এ দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে বর্তমান সময়ে তৈরী পোশাক শিল্প প্রধান ও সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এই শিল্পে শুধুমাত্র এ দেশের সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য প্রায় সবকিছুই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে, তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আমাদের যে আয় হচ্ছে তা মূলত আমাদের শ্রমের সস্তা মূল্য।

অন্যদিকে, দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি শিল্প হল পাট ও চিনিশিল্প। অথচ এ দুটি শিল্পের দশাই আজ অত্যন্ত করুণ। একদিকে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সীমহিীন লুটপাট এবং অন্যদিকে বিদেশী দাতা সংস্থার, বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংকের চাপে দেশের তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজীসহ অন্যান্য পাটকলগুলো একে একে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের চিনিকলগুলোরও একই দশা। যেগুলো সচল আছে সেগুলোও লোকসানের দোহাই দিয়ে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তভাবনা চলছে। এতে করে পাট ও আখের চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষকরা দিন দিন এ দুটি ফসল চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসলের চাষ অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে, এ দেশের কৃষি আরও বেশি ধাননির্ভর হয়ে পড়বে যা ফসল বৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমানে এ দেশের কৃষি মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি। নানাবিধ সংকটে আকন্ঠ নিমজ্জিত এ দেশের দরিদ্র কৃষক। ক্রমাগত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ও হাইব্রিড জাতের শস্য উৎপাদন করতে গিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক এবং অন্যান্য বাজারনির্ভর কৃষি উপকরণের ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন খরচ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভ‚মিহীন (যারা মূলত বর্গাচাষী) কৃষকের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সমস্যায় কৃষক আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি একক ফসলের চাষ বৃদ্ধির ফলে ফসল চাষের ঝুঁকিও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া, মানব স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যও আজ মারাত্মক হুমকির সন্মুখীন।

এতকিছু সংকট সৃষ্টির পরও উফশী ও হাইব্রিড জাত বর্তমানে আশানুরূপ ফলন দিতে পারছে না। বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গত এক দশকে প্রধান শস্য ধান ও অন্যান্য শস্যের ফলনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে; এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি পরিসংখ্যান হাতবইয়ে বিভিন্ন ফসলের ফলনের ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৭২ সালে উফশী আউশ ও আমন ধানের গড় ফলন ছিল যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৩.৯ ও ৪.১ টন সেখানে ২০০৫-০৬ সালে তা কমে দাড়িয়েছে যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৩.১ ও ৩.৫ টনে। অন্যদিকে, ১৯৭১-৭২ সালে উফশী বোরো ধানের গড় ফলন ছিল হেক্টরপ্রতি ৪.৫ টন যা ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল গড়ে হেক্টরপ্রতি ৩.৯ টন। পরবর্তী কালে ১৯৯৮-৯৯ সালের পর থেকে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত প্রধানত হাইব্রিড জাতের ধান চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই ফলন কিছুটা বেড়ে গড়ে হেক্টরপ্রতি ৪.৯ টনে দাড়িয়েছে। অথচ একই সময়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার তিন থেকে চারগুণ বেড়েছে। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে কৃষি উপকরণ প্রয়োগ করার পরও আগের মত ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। একই জমিতে বছরে তিন-চার বার ফসল আবাদের কারণে শস্য চাষ নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৭৭ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশের মোট আবাদকৃত ১৩.৯ লাখ হেক্টর কৃষি জমির ৭৭ ভাগ জমিতে শুধু ধান চাষ হচ্ছে। উফশী জাতের ধান চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোট ধানের জমির শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। বর্তমানে বহুবিধ ফসলের পরিবর্তে কেবলমাত্র ধান চাষের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, অন্যান্য ফসলের আবাদী জমি হ্রাস পেয়েছে। পাট, আখ, তুলা, গম, আলু, তেল, ডাল এবং মসলাজাতীয় ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ ইত্যাদি এখন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। আর কৃষককেও এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উচ্চমূল্যে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে।

এ দেশের আবাদকৃত জমির প্রায় ৫৮ ভাগ সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত যার পরিমাণ প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন হেক্টর। এ হার এশিয়ার আনেক দেশ থেকে বেশি। জৈব সার ব্যবহার না করা ও ক্রমবর্ধমান হারে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। ফসল আবাদে সেচের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো মৌসুমে কোন কোন অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন সেচ দিতে হচ্ছে। প্রধানত গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ফলে, খরা মৌসুমে পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় সেচের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের অনেক স্থানে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে।

অন্যদিকে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৬টি জেলার পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছে। তা ছাড়া কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রভাবও দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে। বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ২.৮ মিলিয়ন হেক্টর এলাকার মধ্যে ১.০ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত এবং ২.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় আক্রান্ত। খরার কারণে ১০ থেকে ৭০ ভাগ ফসলহানি হচ্ছে এবং প্রতিবছর বন্যায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ এলাকা প্লাবিত হওয়ার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চল ও পাহাড়ী বরফ গলে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বাংলাদেশের মতো নিন্মাঞ্চলের কৃষিতে ইতোমধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

সবুজ বিপ্লবের কল্যণে কৃষিতে দানাজাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি থেকে কৃষকের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা কৃষি থেকে অকৃষি পেশায় পরিবর্তিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৮৭-৮৮ সালে গ্রামীণ শ্রমিকদের শতকরা ২২ ভাগ কৃষি শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত যা ২০০০ সালে শতকরা ১১ ভাগে নেমে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি, কৃষিজমির ক্রমহ্রাস এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রেক্ষাপটে এই চিত্র হয়ত অপ্রত্যাশিত নয় তবে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষিাট ব্যতিরেকে কৃষি শ্রমিকের এরূপ স্থানান্তর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

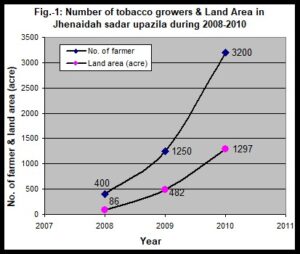

অত্যন্ত উদ্বেগের ব্যাপার এই যে, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নসহ নানাবিধ অকৃষি কাজে কৃষি জমি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। নদীভাঙনের কারণেও প্রতি বছর অনেক কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে। এভাবে কৃষি জমির পরিমাণ বর্তমান হারে হ্রাস পেতে থাকলে দেশের খাদ্য ঘাটতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। অন্যদিকে, যেটুকু আবাদি জমি আছে তাতেও অপরিকল্পিতভাবে ফসল চাষ করা হচ্ছে। একদিকে, তামাক, ভূট্টা (যা মূলত মাছ, পোল্ট্রি ও পশুখাদ্য এবং জৈব জ্বলানীর উৎস) ইত্যাদির চাষ বৃদ্ধি আর অন্যদিকে শুধু বাণিজ্যিক বিবেচনায় ফসলি জমিতে বাউকুল, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল ইত্যাদির মত সৌখিন ফলের চাষ প্রধান ও অপরিহার্য খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস করছে। অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা চরম আকার ধারণ করবে যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও নাজুক অবস্থায় নিপতিত করবে।

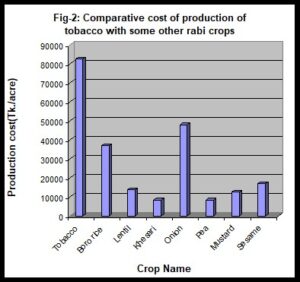

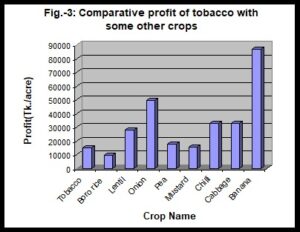

আগেই বলা হয়েছে যে, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্যের কারণে এ দেশের কৃষি উৎপাদন খরচ প্রতিবছরই বাড়ছে এবং কৃষি আর পূর্বের ন্যায় লাভজনক থাকছে না। বীজ, সার, বালাইনাশক এবং সেচকাজে ব্যবহৃত জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের কম মূল্য কৃষিকে অলাভজনক করে তুলেছে। ফলে, কৃষকের আয় ও কৃষিতে পুনঃবিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমছে। কৃষকের জমির মূল্য ও নিজস্ব পারিবারিক শ্রমকে উৎপাদন খরচের হিসেবের মধ্যে ধরা হলে দেখা যাবে যে, ধানসহ অনেক ফসল থেকেই তাদের লোকসান বা নামমাত্র লাভ হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত লোকসান দিয়েই দরিদ্র কৃষক সমাজ দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিনের খাদ্যের শতকরা ৯৮ ভাগ সরবরাহ করছে। ভাগ্যিস! কৃষকরা এভাবে তাদের উৎপাদন খরচ হিসাব করেন না। তা হলে হয়তো তারা চাষবাস ছেড়েই দিত। তবে, এভাবে হিসাব না করলেও সরল হিসেবেই অনেকসময় অনেক ফসল থেকে বিশেষ করে ধান ফসল থেকে তাদেরকে লোকসান গুণতে হয়। এসব জেনেও কৃষক চাষাবাদ অব্যাহত রাখে কারণ তারা অনন্যোপায়। ঘুর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, লবণাক্ততাসহ নানাবিধ দুর্যোগ ও সমস্যা মোকাবিলা করেও কৃষক ফসল ফলায় শুধুমাত্র জীবনধারণ ও বিকল্প কোন কর্মসংস্থান না থাকার কারণে। তাই তারা কুলুর বলদের মতো বাজারের দাসত্ব করে যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক কৃষকই কৃষি থেকে ছিটকে পড়ে ভ্যান-রিক্সা চালনা বা কৃষি মজুর হিসেবে কাজ করছে। তা ছাড়া দরিদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীর একটা উলেখযোগ্য অংশ সর্বহারা হয়ে জীবিকার অন্বেষণে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে, শহরাঞ্চলে ছিন্নমূল মানুষের ভীড় দিন দিন বেড়েই চলেছে যারা বস্তিতে, রাস্তায়, স্টেশনে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অন্যদিকে, কাজ না পেয়ে এদের একটা অংশ সন্ত্রাস, চুরি ও ছিনতাইসহ নানাবিধ অপরাধমূলক ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।

Mar 29, 2025 | প্রকৃতি কথা

ভূমিকা:

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র কৃষিপ্রধান দেশ। হিমালয়ের পাদদেশে নদীবিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত কৃষি উপযোগী উর্বর জমি ও জলবায়ু নিয়ে এই ভূখন্ড গঠিত। একসময় এ দেশের কৃষকের ঘরে ঘরে ছিল গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর গোয়ালভরা গরু। “মাছে-ভাতে বাঙালী” একটি সর্বজনবিদিত প্রবাদ। এ দেশের ইতিহাস স্বনির্ভর কৃষি ও জুম চাষের এক সফল ইতিহাস। স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল এ দেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা। কৃষক ছিল স্বনির্ভর। কেবলমাত্র কেরোসিন ও লবণ জাতীয় দ্রব্য ছাড়া জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের জন্য তাঁদেরকে পরমুখাপেক্ষি হতে হত না। খাঁটি সোনার চেয়েও খাটি ছিল এ দেশের মাটি। সহজে ও অল্প পরিশ্রমেই জমিতে ফসল ফলাতো এ দেশের কৃষক।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বাহিত পলিমাটিতে কৃষি উৎপাদন সহজ ছিল বিধায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ জীবনধারণের জন্য বাংলায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। যার ফলে, ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে এ অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল সব সময় বেশি। বাংলার সমৃদ্ধির যুগে কৃষকরা শুধু খাদ্যই উৎপাদন করত না, তারা নিজেদের ও স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি উপকরণাদি, কৃষি ভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্য এবং ভোগ্যপণ্যও উৎপাদন করত। এ দেশের বস্ত্র শিল্প ও মসলিন ছিল পৃথিবীবিখ্যাত। তা ছাড়া, কামার, কুমার, তাতী, ছুতারসহ নানা পেশার মানুষ মিলে গ্রামে-গঞ্জে গড়ে তুলেছিল নানা ধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এই ভূখন্ডের অঢেল সম্পদের লোভে এবং এ দেশের মানুষের সরলতা, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রে বিভক্তি এবং অসংগঠিত অবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তুর্কী, মোঘল, পাঠান, পর্তুগীজ, মারাঠী, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ব্রিটিশ বেনিয়ারা এ দেশে এসে কায়েম করে জুলুম, নির্যাতন, শোষণ ও লুটপাটের রাজত্ব। আর তখন থেকেই এ দেশের কৃষকের ভাগ্যে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। এর পর থেকে এ দেশের কৃষকের ইতিহাস শোষণ ও বঞ্চণার এক করুণ ইতিহাস।

আজও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠী নানাবিধ সংকটে আকন্ঠ নিমজ্জিত। দেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটানোর দায়ভার কৃষকের কাধে চাপিয়ে দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর নামে এমন এক কৃষি ব্যবস্থার বেড়াজালে কৃষককে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যেখান থেকে বেরুনোর আর কোন পথই যেন খোলা নেই। গত কয়েক দশক ধরে ফসলের প্রধানত দানাশস্যের ফলন বাড়াতে গিয়ে দেশীয় কৃষি উপকরণনির্ভর স্থায়িত্বশীল কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে সেচ, রাসায়নিক সার, বালাইনাশক এবং অন্যান্য বাজারনির্ভর এবং আমদানিনির্ভর কৃষি উপকরণের ব্যবহারকে ঢালাওভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন ব্যয় এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে অন্যদিকে তেমনি মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, ফসল চাষের ঝুঁকি বৃদ্ধি, সেচ সংকট, সার সংকট, বীজ সংকট, ভেজাল বীজ-সার-বালাইনাশক এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সংকট ও সমস্যায় কৃষক আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যও আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সর্বোপরি ধ্বংস হচ্ছে এ দেশের হাজার বছরের স্বনির্ভর, সমন্বিত ও স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থা।

একথা সত্য যে, বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় দানাদার শস্যের উৎপাদন অনেকগুণ বেড়েছে কিন্তু তার সুফল কৃষকের ঘরে উঠছেনা। মুক্ত বাজারের কারসাজিতে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করে দিতে হচ্ছে। এভাবে ভর্তুকী দিয়ে, নিজে না খেয়ে কৃষক এ জাতির মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান হারে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা সত্ত্বেও গত প্রায় দুই দশক ধরে দেশের প্রধান শস্য ধান ও অন্যান্য শস্যের ফলনে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ, একই সময়ে সেচ, বালাইনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণ। ধানের উৎপাদন আমাদের চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হলেও ডাল, তেল, মশলা ও ফল উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে যা প্রচুর পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানি করতে হচ্ছে। তা ছাড়া, অধিক ফলনের আশায় এ ধরণের চাষাবাদের ফলে আমাদের বীজের নিয়ন্ত্রণ তথা খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে দেশী-বিদেশী কোম্পানির হাতে যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও হুমকির মুখে ফেলে দিবে।

কৃষি এখনও এ দেশের গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা। দেশের জাতীয় আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশের উৎস হল কৃষি। শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি মানুষ সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্ত এ দেশের কৃষির সেই সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। বদলে গেছে কৃষকের গোলা ও গোয়ালের মালিকানা। অধুনা বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক আগ্রাসনের কবলে পড়ে এ দেশের কৃষি ও কৃষক অতিক্রম করছে এক কঠিন ক্রান্তিকাল। আগামী দিনগুলো হবে আরও আধার ঘেরা, আরও ভয়ংকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ বেনিয়া শাসকগোষ্ঠী এ দেশ থেকে বিতাড়িত হলেও নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরূপী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বিশাল বাজার দখলের লক্ষ্যে আজ এক ভয়াবহ নীল-নকশা বাস্তবায়নের পথে সাফল্যের সাথেই এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিশাল বাজার দখলের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গঠন করা হয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তি ও ট্রিপস চুক্তির সহায়তায় এ দেশের কৃষিপণ্য ও স্থানীয় প্রযুক্তির বাজারকে ধ্বংস করে দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের কৃষিপণ্য এবং প্রযুক্তির একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার সবরকম ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করছে। এতে যে শুধু এ দেশের কৃষি ও কৃষকই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাই নয়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও আজ হুমকির মুখে পড়ছে। কারণ, দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের নগ্ন হস্তক্ষেপ আজ সর্বজনবিদিত।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এ দেশের কৃষি, কৃষক এবং সর্বোপরি দেশের এরূপ সংকট মোকাবিলায় স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলোর ভূমিকা ও উদ্যোগ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার পূর্বে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী এ দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে স্বাভাবিকভাবেই অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা অর্জনের পরও আজ পর্যন্ত এ দেশের কোন সরকারই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের (যারা মোট কৃষক জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ) স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর কোন ভূমিকা রাখে নি। যে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের আপামর গণমানুষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করেছিল, সে মুক্তি আজও সুদুর পরাহত। স্বাধীনতার পর বহুল আকাংখিত ভূমি সংস্কারে কোন সরকারই কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন ভুমি সংস্কারের একটি খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়ন করে এবং তা বিবেচনার জন্য তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদে পেশ করে যা গ্রহণ করা হয় নি। তা ছাড়া, এ সুপারিশমালায় ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উন্নয়নের জন্য সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, তাও বিবেচনা করা হয় নি।