by শহীদুল ইসলাম | Feb 11, 2025 | প্রকৃতি কথা

ভূমিকা:

বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, জনমানুষের জীবন-জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সকল প্রেক্ষিতেই কৃষির অবদান এখনও ব্যাপক। জিডিপিতে কৃষির অবদান শতকরা ১১.০২ ভাগে নেমে এলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৪.৪২ ভাগ[1] কৃষিতে নিয়োজিত। জিডিপির এত ক্ষুদ্র অংশের উপর নির্ভরশীল বিপুল জনগোষ্ঠীর এই পরিসংখ্যাণ থেকে তাদের অথনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র অনুমান করা যায়।

সর্বশেষ কৃষি শুমারি ২০১৯-এর তথ্যমতে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫৬ লাখ খানার মধ্যে কৃষিজীবী খানার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ (মোট খানার ৪৭.৪৮%) যাদের মধ্যে ১ কোটি ৫৫ লাখ খানাই ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমির পরিমান ২.৫ একরের কম। অর্থাৎ খানাপ্রতি ৪.৫ জন সদস্য ধরে প্রায় ৭ কোটি মানুষ ক্ষুদ্র কৃষি খামারনির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে। এর বিপরীতে মাঝারি কৃষক-খানা (জমির পরিমান ২.৫-৭.৪৯ একর) মাত্র প্রায় ১৩ লাখ এবং বড় কৃষক-খানা (জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের বেশি) মাত্র ১ লাখের মত। ক্ষুদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীই মোট কৃষক জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯১.৭ শতাংশ। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকেরাই দেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা কৃষিখাতকে টিকিয়ে রেখেছে এবং দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে, এই ক্ষুদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীই খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৌড়ে সবচেয়ে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র কৃষকের সমস্যা:

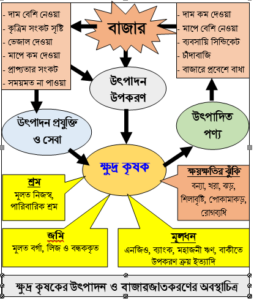

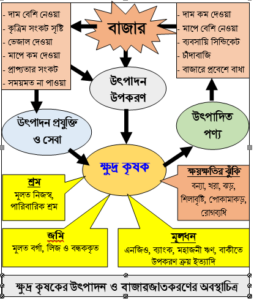

একসময় এদশেরে কৃষি ছিল দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা যা আজ আর সেরকম নেই। কৃষি আজ বাণিজ্যই শুধু নয় তা বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ কৃষক আর নিজেদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নয় বরং উৎপাদন করেন বাজারের জন্য, বিক্রী করে লাভ করার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বাজার ব্যবস্থার উপর কৃষকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে উৎপাদন থেকে তেমন কোন লাভ কৃষকের ঘরে উঠছেনা। যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা একদিকে যেমন বীজ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি উৎপাদন উপকরণ বিক্রী করে ইচ্ছেমত মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে, সকল ব্যয়ভার ও ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যা উৎপাদন করছে তার লভ্যাংশটাও তারা হাতিয়ে নিচ্ছে। কৃষক যে পণ্য লোকসানে বিক্রী করছে সে পণ্য থেকেই কয়েকগুণ লাভ তুলে নিচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। এরূপ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক দিন দিন দরিদ্র থেকে দবিদ্রতর হচ্ছে। কার্যত কৃষক আজ বাজরের দাসে পরিণত হয়েছে।

অথচ দৃঃখজনক ব্যাপার হল, এই বাজার ব্যবস্থার ফাঁকিটাও কৃষক বুঝে উঠতে পাচ্ছেনা। কারণ, কৃষি যে একটা ব্যবসা বা বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ – এই সত্যটা স্বাভাবিক কারণেই কৃষকের মাথায় ঢুকেনা। ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষক নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা যে শ্রম দেন এবং তাঁর জমি ও অন্যান্য স্থায়ী বিনিয়োগের মূল্য কৃষক কখনও হিসেবের মধ্যে ধরেনা। এসব ব্যয় ধরা হলে বাস্তবে ফসল চাষ অনেকক্ষেত্রেই লাভজনক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষক ভর্তুকী দিয়ে আমাদের আহার জোগাচ্ছে।

সরকার ও কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষক আজ পুজিঘন বাণিজ্যিক কৃষি গ্রহণ করলেও পুজির অভাব তার সবচেয়ে বড় সমস্যার একটি। এরূপ অর্থ সংকটের কারণে প্রায় সব কৃষকই ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি নিজেদের খাদ্য হিসেবে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও তাঁরা ধরে রাখতে পারেনা। কারণ, অধিকাংশ কৃষকই তাঁদের চাষের খরচ যোগাতে উচ্চ সুদে ধার-দেনা বা বাকী-বর্গা করে থাকেন। কাজেই, ফসল ঘরে উঠামাত্রই মাথার উপর নেমে আসে পাওনাদারের খরগ। আর সব কৃষক যখন একসাথে তাদের ফসল বাজারে নিয়ে আসে তখন বাজারে সরবরাহ অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার কারণে বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম কমে যায়। তাছাড়াও রয়েছে বাজার সিন্ডিকেট যারা কৃষকের এরূপ অসহায়ত্বের পুরো সদ্ব্যবহার করে নিজেরা ইচ্ছেমত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করে এবং তাদের নির্ধারিত দামেই কৃষক তার ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হয়।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, যখন কৃষকের পণ্য বাজারে আসে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে তখনও অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত তবে অনুধাবনযোগ্য কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়না। আর এ সুযোগে ব্যবসায়িরা পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন মৌসুমে অধিক আমদানি করে এবং পূর্বেই আমদানি ও মজুদকৃত শস্য কৃষকের ফসল উঠার প্রাক্কালে বাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে, বাজারে সরবরাহ অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং কৃষকের পণ্যের দাম কমে যায়।

অন্যদিকে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, উৎপাদক কৃষক ও ভোক্তা উভয়েই বাজারের খেলোয়াড়দের খেলার পুতুলের মত ব্যবহৃত হচ্ছে; উভয় পক্ষই ঠকছে। কারণ, ফসল উঠার পরপরই কৃষকের সব পণ্য মধ্যস্বত্বভোগী ফরিয়াদের গুদামে চলে যায়। আর তারা সারা বছরজুড়ে নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতি উচ্চমূল্যে সেসব বিক্রী করে থাকে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ভোক্তাসাধারণকেও অধিক মূল্যে এসব পণ্য কিনতে হচ্ছে।

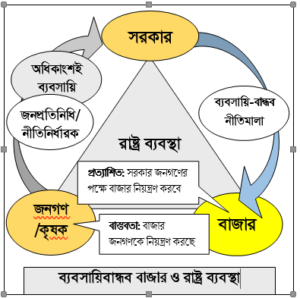

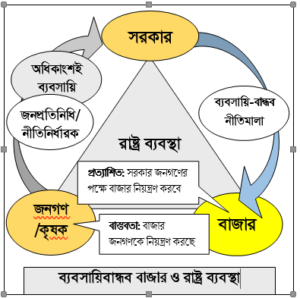

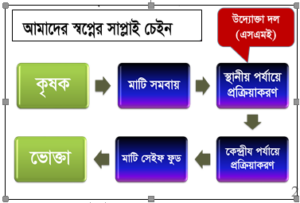

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, কৃষক যেসব পণ্য উৎপাদন করে সেসব মানুষের বেচে থাকার জন্য অপরিহার্য পণ্য যার চাহিদা সাধারণতঃ দামের সাথে সম্পর্কিত হবার কথা নয়। অর্থাৎ দাম বাড়লেও চাহিদার খুব বেশি হেরফের হবেনা।  কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এটাই কাম্য যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জনগণের সার্থে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় বাস্তবে তা ঘটেনা। কারণ, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণের জন্য তাদের যেসব প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িদের প্রতিনিধি বা অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যবসায়ি। কাজেই এসব নীতি-নির্ধারকগণ যেসব নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করেন তা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়িদের অনুকূলে যায়।

সমস্যার সমাধান সন্ধান:

এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতেই হবে। এক্ষেত্রে মুক্ত বাজারের কথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। বিগত দিনে আমরা দেখেছি, দেশের রাজনীতবিদি ও নীতিনির্ধারক মহলের যারা মুক্তবাজারের কথা বলে বাজারের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেনে তারা প্রকৃতপক্ষে আমজনতাকে বোকা বানিয়ে ব্যবসায়িদের তথা প্রকান্তরে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেনে। কারণ, তারা কোন না কোনভাবে মুক্ত বাজারের সুবিধাভোগী। অন্যদিকে, বিদেশি শক্তি যারা মুক্ত বাজারের আফিম গিলিয়ে আমাদেরকে নির্বোধের মত ব্যবহার করে আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে তাদের নিজেদের বাজার মুটেও মুক্ত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মুক্তবাজারের নামে আমাদের বাজার দখলের পথ সুগম করতে চায়। আমাদের কৃষকদেরকে ভর্তুকী দিতে গেলেই বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ বাধার সৃষ্টি করে অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভুরা কোটি কোটি ডলার ভর্তুকী দিয়ে সেসব পণ্য আমাদের মত গরীব দেশে ডাম্পিং করে আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে যা নিয়ে টু শব্দটি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ করেনা।

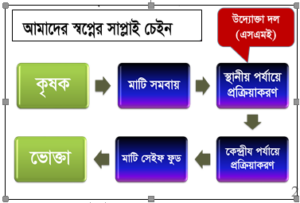

এই কাজটি সফলতার সাথে সম্পাদন করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, রোগের সঠিক কারণ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। সুতরাং রোগ সারাতে হলে গোটা ব্যবস্থারই চিকিৎসা প্রয়োজন; অর্থাৎ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার একটি সমগ্রিক সংস্কার ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। বিগত ৫ই আগস্টের অভাবনীয় রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে মাথা তুলে দাড়াবার, এই কাঠামোগত দাসত্ব থেকে কৃষককে মুক্ত করার। এখনই সময় এদেশের কৃষি ও কৃষককে বাচিয়ে দেবার। কৃষক বাচলে এদেশের কৃষি বাঁচবে। আর কেবলমাত্র কৃষি বাঁচলেই আমরা একটি সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখতে পারি, অন্যথায় নয়।  এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

[1] জনশক্তি জরীপ ২০২৩

by শহীদুল ইসলাম | Oct 29, 2024 | প্রকৃতি কথা

ভূমিকা:

সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে যে বাণিজ্যিক কৃষি এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে তা দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ালেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র, প্রন্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ জীবিকার নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের বর্তমান বাস্তবতায় বাণিজ্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বর্তমান ধারার বাণিজ্যিকীকরণ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র, প্রন্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে যা সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কারণ বাস্তব সত্য এই যে, বর্তমান ধারার বাণিজ্যিক কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কোন স্থান হবেনা, ক্রমেই তাঁরা কৃষি থেকে বিতারিত হচ্ছে এবং হবে। কারণ, এই বাণিজ্যিক কৃষির মূলমন্ত্র হল খামারের আয়তন যত বড় হবে, যান্ত্রিকীকরণ যত বেশি হবে এবং যত বেশি পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে উৎপাদনশীলতা তত বেশি হবে। কাজেই, বাণিজ্যিক কৃষিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে গতিশীল উৎপাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়না। কারণ তাঁদের পুঁজি নেই, আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা নেই, সর্বোপরি নিজেদের চাষযোগ্য পর্যাপ্ত জমিই নেই। এসব কৃষক নিজের একখন্ড জমি বা অন্যের কাছ থেকে একখন্ড জমি বর্গা, লিজ বা বন্ধক নিয়ে তাতে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের শ্রম ও সর্বস্ব মূলধন বিনিয়োগ করে যা কিছু উৎপাদন করে তা দিয়ে কোনরকমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে মাত্র। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাও পারে না। কারণ, এদেশে খাদ্য উৎপাদক কৃষকই সবচেয়ে বেশি খাদ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এই ধরণের কৃষকের কাছে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকেনা। ফলে, বাণিজ্যিক কৃষির জন্য অত্যাবশ্যক খামারের আধুনিকায়ন করা উনাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। তাই এটা সত্য যে, কোনরকম বেঁচে থাকা এই ব্যাপক সংখ্যক কৃষককে দিয়ে কৃষিতে গতিশীলতা আসতে পারে না। তাই হয়ত ‘বাণিজ্যিক কৃষির প্রচলন করা’ খসড়া কৃষিনীতি (২০১০)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ঠিক করা হয়েছে। যদিও সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে বাণিজ্যিক কৃষি এদেশে অনেক আগেই প্রবর্তিত হয়েছে।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে যে বাণিজ্যিক কৃষি এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে তা বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়ক। কারণ, পুঁজিঘন বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় পুঁজিরই সঞ্চয়ন হচ্ছে এবং হবে। কাজেই এ কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিপতি অকৃষক এবং পুঁজিহীন কৃষকের মধ্যে বৈষম্য উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে দেশের কৃষক-শ্রমিকসহ আপামর জনতা এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল সে স্বপ্ন আজও সুদুর পরাহত। এর প্রধান কারণ, স্বাধীনতা লাভের পর গত চার দশক ধরে দাতাদের পরামর্শে ও মদদে আমরা এক ভ্রান্ত পথে হেটেছি যার ফলশ্রুতিতে কর্পোরেট পুঁজি আজ এদেশের কৃষিকে গ্রাস করতে যাচ্ছে যার সাথে এ দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য জড়িত। কাজেই স্বাধীনতার চেতনা শুধু কথামালায় নয়, যদি বাস্তবে থেকে থাকে তবে এখনও সময় আছে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার; এখনও সময় আছে ঘুরে দাড়াবার। তবে তার জন্য প্রয়োজন বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের সুদৃঢ়প্রসারি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কৃষি একটি ব্যাপক বিষয়। কৃষি শুধু ফসল উৎপাদন নয় বরং মৎস্য, বনজ ও প্রণিসম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থাই এর অন্তর্ভূক্ত। পাশাপাশি জমি, জলা, জঙ্গলসহ প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন ও ব্যবস্থাপনাও এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সর্বোপরি এটি একটি দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিরও প্রধান নিয়ামক। সম্প্রতি এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনজণিত দুর্যোগ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। কাজেই কৃষিসংস্কারও একটি ব্যাপক ও সামগ্রিক বিষয়। উপরোক্ত সকল বিষয়কে সমন্বিতভাবে বিবেচনায় না নিলে সঠিকভাবে একটি কার্যকর কৃষি সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রযোজন ব্যাপক নীতিনির্ধারণী গবেষণা, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মতামত গ্রহণ এবং সর্বোপরি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ। কাজেই এই স্বল্প পরিসরের আলোচনায় কৃষি সংস্কারের কোন পূর্ণাঙ্গ রূপরেখো তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষির বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষিসংস্কারের সবচেয়ে বড় দুটি ক্ষেত্র হবে দেশের ভূমি ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থার সংস্কার। নিম্নে এ দুটি ক্ষেত্রে সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল। পাশাপাশি কৃষির সমাগ্রিক সংস্কারের সম্ভাব্য একটি দিকনির্দেশনামূলক রূপরেখাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

ভূমিসংস্কার

কৃষির সূচনালগ্ন থেকে কৃষকরাই প্রকৃতিপ্রদত্ত জমিকে চাষাবাদের উপযোগি করেছে, সন্তানসম লালন-পালন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সন্তানের মালিকানা কৃষক স্মরণকালে কখনও পায়নি। কাল থেকে কালান্তরে কার্যত একটি দস্যু শ্রেণী শাসকরূপে কৃষকের মাথার উপর চেপে বসে দেশ শাসনের নামে নিতান্তই গায়ের জোরে জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে রেখেছে। সামন্তযুগ থেকে শুরু করে আজকের তথাকথিত গণতান্ত্রিক যুগেও এর ব্যত্যয় চোখে পড়ে না। এই উপমহাদেশে রাজা, বাদশা, নবাব এবং সর্বশেষ ইংরেজ লর্ড এবং তাদের পদলেহী জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে ১৮৮৫ সালের ‘বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন’ এবং পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ‘রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন’ অনুসারে কৃষকরা জমির কিছুটা স্থায়ী ভোগদখলের সুযোগ পেলেও অধিকাংশ জমি রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগী, ভূমিগ্রাসী অকৃষকদের হাতেই কুক্ষিগত থেকে গেছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে ধরণের ভূমি সংস্কার অপরিহার্য ছিল তেমনটি করার সৎসাহস বা সদিচ্ছা কোন কালেই শাসক শ্রেণী দেখায় নি।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে এখনও দেশের সমস্ত জমির মালিক রাষ্ট্র হলেও কোন শাসনামলেই রাষ্ট্র তার কৃষক জনগোষ্ঠীর মাঝে কৃষিজমির ন্যায্য বন্টনের কোন উদ্যোগ কার্যত গ্রহণ করে নি। উপরন্তু মালিকানার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য সৃষ্টিকারী একটি ব্যবস্থাকে সবসময় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছে যে ব্যবস্থায় বৈধ বা অবৈধভাবে একটি ভূমিগ্রাসী শ্রেণী কৃষিজমিকে নির্বিচারে কুক্ষিগত করে চলেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, রাষ্ট্র নিজেও আজ একই ধরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে। অথচ যে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে স্বপ্ন পূরণের পথে প্রথম সোপান হওয়ার কথা ছিল ভূমি সংস্কার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন ভুমি সংস্কারের কিছু খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়ন করে এবং তা বিবেচনার জন্য তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদে পেশ করে যা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. জমির উৎপাদনক্ষমতার অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্য বিবেচনা করে জমির সর্বোচ্চ সিলিং পরিবারপ্রতি ১০ একরে নামিয়ে আনা (এই সিলিং খামারের আয়তন নয় বরং জমির মালিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে)।

২. সিলিংউদ্বৃত্ব জমি, যেখানে সম্ভব কৃষক সমবায়ের মধ্যে বন্টন করা।

৩. সিলিংউদ্বৃত্ব জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই জমির বর্গাদার, ভূমিহীন শ্রমিক এবং কর্মহীনদের মধ্যে বন্টন করা।

৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর কৃষকদের সমবায়ে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

৫. প্রস্তাবিত সিলিং-এ প্রভাবিত হয়নি এমন মালিকের জমি যেসব বর্গাদার চাষ করত তার চাষাবাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উক্ত বর্গাদারদের আইনগত ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহত করা।

৬. সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসারে যৌথ খামারের মডেল প্রদর্শণী করা।

৭. একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সিলিং নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের বিস্তারিত কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য “পরিবার”-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে।

৮. একটি সমবায় খামারে প্রত্যেক সদস্যের এক একরের বেশি জমি থাকতে পারবে না। যদি সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা চাহিদার তুলনায় বেশি হয় (জনপ্রতি জমির অনুপাত ০.৫ একর ভিত্তিতে) তবে লটারির মাধ্যমে সমবায়ের সদস্য নির্বাচন করা হবে।

৯. সুবিধাজনক ব্লকে উদ্বৃত্ব জমি সহজলভ্য হলে অথবা যৌথ খামার গড়ে তোলার সুযোগ আছে একে অপরের এমন কাছাকাছি হলে সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামার গড়ে তুলতে হবে।

১০. একজন মালিক-কৃষক যদি সমবায়ে অংশগ্রহণ করতে চায় তবে তার জন্য দুইটি সুযোগ থাকবে যথাঃ ১) সম্পূর্ণভাবে তার জমি সমবায়কে সমর্পন করে পূর্ণ সদস্যপদ লাভ অথবা ২) সমবায়ের স্বত্বাধিকারে জমি সমর্পন করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমবায়, উক্ত জমির ঐতিহাসিক ফলনের একতৃতীয়াংশের সমান নির্দিষ্ট ভাড়া প্রদান করবে।

১১. সমবায় খামারের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বন্টনভার সংশ্লিষ্ট সমবায়ের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা হবে নিম্নরূপঃ

ক. সদস্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে অনুমোদিত একটি পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রত্যেক সমবায়ের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

খ. উৎপাদিত ফসলের অংশভাগ শ্রম-দিবসে তার অবদানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। উৎপাদিত দ্রব্যের প্রায় ২০-২৫% সঞ্চয় তহবিলে জমা করা হবে যা জমির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং কমিউনিটি উন্নয়ন ও আয় স্থিতিশীলতার জন্য ব্যয় করা হবে।

১২. সরকার ব্যাংকিং ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সমবায়গুলোকে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও উপকরণগত সহায়তা প্রদান করবে।

১৩. সমবায় পরিচালনার জন্য কাঠামোগঠন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে।

১৪. সিলিং অন্তর্ভূক্ত বর্গাচাষীদের জন্য বর্গাকৃত জমি অব্যাহতভাবে চাষ করা এবং সে জমি কখনও বিক্রী হলে তা কিনে নেওয়ার অধিকার থাকবে। বর্গাচাষকৃত জমির ভাড়া হবে জমির ঐতিহাসিক উৎপাদনশীলতার এক-তৃতীয়াংশের সমমূল্যের সাধারণ ভাড়া।

উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের ভাগ্যের কিছুটা হলেও গুণগত পরিবর্তন আসতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগী শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপরোক্ত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করার মত সৎসাহস বা সদিচ্ছা কোনটাই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাঝে লক্ষ করা যায় নি। উপরন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলো উল্টোপথেই হেটেছে। ভূমি সংস্কারের ইস্যুটি আজ একটি অশ্রাব্য ও মৃত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে যাকে আবার জীবিত করা এখন সময়ের দাবী।

বাংলাদেশে জমির মালিকানার ভিত্তিতে কৃষককে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমনঃ বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক (সারণি-১)। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে খামারের আয়তন খুবই ছোট। এখানে মাত্র ৩ হেক্টরের বেশি জমি থাকলেই সে বড় কৃষক। বাংলাদেশের কৃষকদের মাথাপিছু জমির পরিমান মাত্র ০.১২ হেক্টর যেখানে খামারের গড় আয়তন ডেনমার্কে ১৫ হেক্টর, যুক্তরাজ্যে ৪৫ হেক্টর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ হেক্টর। অথচ বর্তমান মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দরিদ্র কৃষকদেরকেই ধনী বিশ্বের বৃহৎ খামার মালিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

সারণি-১: কৃষকের শ্রেণী, জমির পরিমান ও শতকরা হার

কৃষকের শ্রেণী জমির পরিমান কৃষক পরিবার (%) জমির মালিকানা

হেক্টর একর

ভূমিহীন ০.০-০.১৯ ০.০-০.৪৯ ৫২.৬৫ ৪.৫

প্রান্তিক ০.২-০.৫৯ ০.৫০-১.৪৯ ২৩.৫৩ ১৮.৫

ক্ষুদ্র ০.৬-১.০ ১.৫-২.৪৯ ১০.৫ ১৮.২

মাঝারি ১.০-৩.০ ২.৫-৭.৫ ১১.৬৫ ৪২.৪

বড় >৩.০ >৭.৫ ১.৬৭ ১৬.৪

উৎস: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রপ্রসারণ অধিদপ্তর, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০০২-২০০৬

উপরের সারণি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, এ দেশের কৃষক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিহীন কৃষক প্রায় শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ (যারা মূলত কৃষি শ্রমিক ও বর্গা কৃষক), প্রান্তিক কৃষক শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ এবং ক্ষুদ্র কৃষক শতকরা প্রায় ১১ ভাগ। এই তিন শ্রেণীর কৃষকই মোট কৃষক জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ। বর্তমান ব্যয়বহুল চাষাবাদের কারণে এরা কৃষিতে টিকে থাকতেই হিমসিম খাচ্ছে। অনেকে ইতোমধ্যেই কৃষি থেকে ছিটকে পড়েছে। প্রধানত ব্যয়বহুল চাষাবাদ এবং উত্তরাধিকার প্রথায় জমির খন্ডায়নের কারণে প্রচুরসংখ্যক কৃষক প্রতিনিয়ত ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। ফলে, ভূমিহীনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। একথা সত্য যে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাষযোগ্য জমি রয়েছে তাতে বর্তমান এবং ক্রমবর্ধমান কৃষক জনগোষ্ঠীর সবাই কৃষিনির্ভর জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না। তাই বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য।

জমির মালিকার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে সারণী-১ থেকে আরও দেখা যায় যে, এ দেশের অর্ধেকেরও বেশি (৫২.৬৫%) কৃষক ভূমিহীন যাদের মালিকানায় দেশের মোট আবাদি জমির মাত্র ৪.৫%। অন্যদিকে, মাঝারি ও বড় কৃষক সংখ্যায় মাত্র শতকরা ১২ ভাগ হলেও মোট জমির শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগই তাদের দখলে। অথচ ৮৮ ভাগ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের দখলে আছে মোট জমির মাত্র শতকরা ৪১ ভাগ। দেশের সোয়া কোটি গ্রামবাসীর এক ইঞ্চিও জমি নেই এবং বর্গাচাষীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। একটি তথ্যে দেখা যায় যে, অকৃষকদের হাতে মোট চাষের জমির অর্ধেকেরও বেশি কুক্ষিগত আছে। এই অকৃষকদের জীবিকার প্রধান উৎস ভূমি নয়। কৃষি উৎপাদনে তারা তাদের মেধা বা পুঁজি বিনিয়োগ করে না। এর ফলে একদিকে যেমন জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি জাতীয় ঊৎপাদনেরও ক্ষতি হয়। কাজেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে হবে।

কার্যকর ভূমি সংস্কার করতে হলে অকৃষকদের হাত থেকে কৃষি জমি উদ্ধারের কোন বিকল্প নেই। এজন্য জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করে সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জমিসহ সরকারি খাস জমি ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে আনুপাতিক হারে বন্টন করে জমির মালিকানায় যথাসম্ভব সমতা বিধান করতে হবে। কৃষিজমি ও অকৃষিজমি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং অকৃষিকাজে কৃষিজমির ব্যবহার রোধকল্পে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে। অতঃপর জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে মাঠভিত্তিক বা পাড়াভিত্তিক বা গ্রামভিত্তিক সকল কৃষকের জমিকে একত্রিত করে সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই প্রস্তাবনাটা আমাদের সমাজ বাস্তবতায় অসম্ভব মনে হলেও ক্ষুদ্র কৃষকদের কাঠামোগত এবং বাচা-মরার সমস্যার স্থায়ি সমাধান করতে হলে এরকম বৈপ্লবিক সংস্কারের পথেই হাটতে হবে।

কৃষি-বাজার-ব্যবস্থার সংস্কার

বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের এ যুগে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু বাজারের উপর নজরদারি না করলে, প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ না করলে এবং যাদের আত্মনির্ভর উন্নয়নে রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে বাজারের খেলায় তাদেরকে শক্তিশালী করতে না পারলে, বাজার জাতির উন্নয়ন স্বপ্ন বানচাল করে দিতে বাধ্য। কৃষিপ্রধান এ দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর টিকে থাকার ক্ষমতা না থাকায় তারা যা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে বাজার তা অন্যের হাতে (মধ্যস্বত্বভোগী ও লুটেরা বণিক শ্রেণী) তুলে দেয়। কৃষক এক্ষেত্রে তার উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে কৃষক যখন এক টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রী করে সেই টমেটোই শহরে এসে দাম হয় আট টাকা কেজি। এভাবেই তার উদ্বৃত্ব মূল্যটা বেহাত হয়ে যায়। কিন্তু সে যখন ক্রেতা হিসেবে বাজারে অন্য দ্রব্য কিনতে যায় তখন তাকে অত্যন্ত চড়া দামেই তা কিনতে হয়। এরূপ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক দিন দিন দরিদ্র থেকে দবিদ্রতর হচ্ছে।

আমাদের কৃষির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাৎসরিক ও মৌসুম ভিত্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের অত্যধিক উঠা-নামা। এক বছর কোন ফসলের দাম ভাল পেলে কৃষক সে ফসল উৎপাদনে বেশি উৎসাহিত হয়। ফলে, পরের বছর চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি হয় এবং মূল্যের ধস নামে। আবার দাম না পেয়ে পরের বছর কৃষক উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়, ফলে উৎপাদন হয় চাহিদার তুলনায় কম এবং দাম উর্ধ্বমুখী হয়। অন্যদিকে, উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের সুবিধার অভাব এবং ঋণ পরিশোধ ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ইত্যাদি কারণে কৃষক ফসল উঠার অল্প দিনের মধ্যেই উদ্বৃত্ত পণ্যের অধিকাংশই বিক্রী করে দিতে বাধ্য হন। অথচ পণ্যের চাহিদা সারা বছরব্যাপী। ফলে, ফসল উঠার সময় যোগান বেশি হওয়ায় কৃষি পণ্যের দাম কমে, আবার কয়েক মাস পরেই যোগানের স্বল্পতার জন্য মূল্যেরে উর্ধ্বগতি ঘটে। ধরা যাক, এ বছর দেশে এক লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হলো যা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি বা বড়জোর মার্চ মাসের মধ্যেই কৃষক মাড়াই করবে এবং বাজারে তুলতে বাধ্য হবে। কিন্তু জানুয়ারি থেকে মার্চ এই মাসে বাজারে আলুর চাহিদা হয়ত মাত্র ত্রিশ হাজার টন অথচ বাজারে সরবরাহ এক লক্ষ টন। কাজেই বাজারের স্বাভাবিক নিয়মেই তখন দাম কম হবে। কিন্তু কম দামে এই আলু কিনে মধ্যস্বত্বভোগীরা মজুদ করবে এবং বছরের বাকী সময় ধরে নিয়ন্ত্রিত যোগানের মাধ্যমে ইচ্ছেমত মুনাফা হাতিয়ে নিবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অত্যধিক উঠানামা স্বল্প আয়ের উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্যই কাম্য নয়। এর থেকে লাভবান হয় মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাছাড়া, খামারের ছোট আয়তন এবং উৎপাদিত পণ্যের বেশিরভাগ পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বাজারজাতকৃত পণ্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় অনেক বেশি (পরিবারের প্রয়োজন যেহেতু স্থিতিশীল)। কাজেই, বাজারের অস্থিতিশীলতার প্রবণতা বাংলাদেশের মতো সাবসিস্ট্যান্স কৃষি অর্থনীতিতে অনেক বেশি। ধান ও পাটের মতো স্পর্শকাতর (মূল খাদ্য ও অর্থকরী ফসল বিধায়) পণ্যের বাজারের অস্থিতিশীলতার প্রভাব রাজনীতির উপরও পড়ে। সেজন্য কৃষকদের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের দামের স্থিতিশীলতা অর্জন পৃথিবীর অনেক দেশেই অনুসৃত কৃষি নীতির অন্যতম লক্ষ্য। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের কৃষি নীতির স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্যসমূহের কোনটিতেই বাজার নিয়ন্ত্রণ ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের দামের স্থিতিশীলতা অর্জনের কথা বিবেচিত হয় নি।

পক্ষান্তরে, খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ সংকুচিত করার জন্য দাতা সংস্থাগুলো অনেকদিন থেকেই সরকারের উপর চাপ দিয়ে আসছে। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে এই চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাপের ফলে সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্য আমদানি এবং খাদ্যখাতে বিদেশী সাহয্যের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা প্রকারান্তরে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং লাভবান হয় কেবল আমদানিকারক ব্যবসায়ি গোষ্ঠী।

অন্যদিকে, সরকারের অত্যন্ত সীমিত আকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা থেকেও লাভবান হয় মূলত শহুরে ভোক্তা ও অবস্থাপন্ন শ্রেণী, খাদ্য ব্যবসায়ী, মিল মালিক এবং কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীরা। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ নীতি উদ্বৃত্তের বছরে মূল্যের নিম্নগতি রোধে ব্যর্থ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে খাদ্য বিক্রয়ে উৎসাহী নন। কারণ নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে অনেক সময় পণ্য ক্রয় করা হয় না এবং পণ্যের বিনিময়ে নগদ টাকা বুঝে পেতে অনেক হয়রানিরও শিকার হতে হয়।

বন্যা ও খরার বছরগুলোতে সরকারের খাদ্য আমদানি কার্যক্রম বাজারকে স্থিতিশীল করার পরিবর্তে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঘাটতির পরিমাণ প্রকৃত ঘাটতির তুলনায় বেশি করে দেখিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করা হয়। কৃষকগণও বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি পোষানো এবং পণ্যের বেশি মূল্য পাওয়ার আশায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরের মৌসুমে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করে। এই বাড়তি উৎপাদন ও আমদানিকৃত খাদ্য একই সময়ে বাজারে আসে। ফলে মূল্যের ধস নামে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের ধস বা রপ্তানিকারক দেশের ডাম্পিং নীতি আমাদের কৃষকদের আয়ের উপর মারাত্মকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একসময় এদেশের কৃষি ছিল দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা যা আজ আর নেই। কৃষি আজ বাণিজ্যই শুধু নয় তা বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ কৃষক তার খাদ্য বা নিজস্ব প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নয়, উৎপাদন করে বাজারের জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বাজার ব্যবস্থার উপর কৃষকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে উৎপাদন থেকে তেমন কোন লাভ কৃষকের ঘরে উঠছে না। যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা একদিকে যেমন বীজ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি উৎপাদন উপকরণ বিক্রী করে ইচ্ছেমত মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে, সকল ব্যয়ভার ও ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যা উৎপাদন করছে তার লভ্যাংশটাও তারা হাতিয়ে নিচ্ছে। কৃষক যে পণ্য লোকসানে বিক্রী করে সে পণ্য থেকেই কয়েকগুণ লাভ তুলে নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা। এরূপ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক দিন দিন দরিদ্র থেকে দবিদ্রতর হচ্ছে। কার্যত কৃষক আজ মুক্ত বাজার ব্যবস্থার দাসে পরিণত হয়েছে।

অথচ দুঃখজনক ব্যাপার হল, এই বাজার ব্যবস্থার ফাঁকিটাও কৃষক বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কারণ, কৃষি যে একটা ব্যবসা বা বাণিজ্য এই সত্যটাই স্বাভাবিক কারণেই কৃষকের মাথায় ঢুকেনা। ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষক নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা যে শ্রম দেন এবং তাঁর জমি ও অন্যান্য স্থায়ী বিনিয়োগের মূল্য ইত্যাদি কৃষক কখনও হিসেবের মধ্যে ধরে না। এসব ব্যয় ধরা হলে বাস্তবে ফসলের চাষ বিশেষ করে ধানের চাষ মোটেও লাভজনক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষক নিজে ভর্তুকি দিয়েই এ জাতির আহার জোগাচ্ছে।

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা যায় তার মধ্যে প্রধান হল অর্থ সংকট। অর্থাৎ অর্থ সংকটের কারণে প্রায় সব কৃষকই ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি নিজেদের খাদ্য হিসেবে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও তাঁরা ধরে রাখতে পারেনা। কারণ, অধিকাংশ কৃষকই তাঁদের চাষের খরচ যোগাতে উচ্চ সুদে ধার-দেনা বা বাকী-বর্গা করে থাকেন। কাজেই, ফসল ঘরে উঠামাত্রই মাথার উপর নেমে আসে পাওনাদারের খরগ। আর সব কৃষক যখন একসাথে তাদের ফসল বাজারে নিয়ে আসে তখন বাজারে সরবরাহ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার কারণে বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম কমে যায়। তা ছাড়াও রয়েছে বাজার সিন্ডিকেট যারা কৃষকের এরূপ অসহায়ত্বের পুরো সদ্ব্যবহার করে নিজেরা ইচ্ছেমত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করে যে দামে কৃষক তার পণ্য বিক্রী করতে বাধ্য হয়।

তা ছাড়াও, অনেক সময় দেখা যায় যখন কৃষকের পণ্য বাজারে আসছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে তখনও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। আর এ সুযোগে ব্যবসায়িরা পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন মৌসুমে অধিক আমদানি করে এবং পূর্বেই আমদানি ও মজুদকৃত শস্য কৃষকের ফসল উঠার প্রাক্কালে বাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে, বাজারে সরবরাহ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং কৃষকের পণ্যের দাম কমে যায়।

অন্যদিকে, মজার ব্যাপার হচ্ছে, উৎপাদক কৃষক ও ভোক্তা উভয়েই বাজারের খেলোয়াড়দের খেলার পুতুলের মত ব্যবহৃত হচ্ছে; উভয় পক্ষই ঠকছে। কারণ, ফসল উঠার পরপরই কৃষকের সব পণ্য মধ্যস্বত্বভোগী মহাজনদের গুদামে চলে যায়। আর তারা সারা বছরজুড়ে নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতি উচ্চমূল্যে সেসব বিক্রী করে থাকে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ভোক্তাসাধারণকেও অধিক মূল্যে এসব পণ্য কিনতে হচ্ছে। এমনকি খোদ কৃষকও যখন বাজার থেকে এসব পণ্য কিনতে যায় তাকেও উচ্চ মূল্যে তা কিনতে হয়।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, কৃষক যেসব পণ্য উৎপাদন করে সেসব মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য পণ্য যার চাহিদা সাধারণত দামের সাথে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ দাম বাড়লেও এসব পণ্যের চাহিদার খুব বেশি হেরফের হবে না। কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার সঙ্গত কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটাই কাম্য যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনগণের স্বার্থে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাস্তবে তা ঘটে না। কারণ, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণের জন্য তাদের যেসব প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িদের প্রতিনিধি বা অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যবসায়ি। কাজেই, এসব নীতিনির্ধারকগণ যেসব নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করেন তা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়িদের অনুকূলে যায়।

সুতরাং এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতেই হবে। এক্ষেত্রে মুক্ত বাজারের ধোয়া তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারক মহল যারা মুক্ত বাজারের কথা বলে বাজারের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে চান তারা প্রকৃতপক্ষে আমজনতাকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চান। এরা কোন না কোনভাবে মুক্ত বাজারের সুবিধাভোগী। অন্যদিকে, বিদেশি শক্তি যারা মুক্ত বাজারের আফিম গিলিয়ে আমাদেরকে নির্বোধের মত ব্যবহার করছে তাদের নিজেদের বাজার মোটেও মুক্ত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, তারা মুক্ত বাজারের নামে আমাদের বাজার দখলের পথকে সুগম করতে চায়। আমাদের কৃষকদেরকে ভর্তুকি দিতে গেলেই বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ হুমকি-ধামকি শুরু করে অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভুরা কোটি কোটি ডলার ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদিত পণ্য আমাদের মত গরীব দেশে ডাম্পিং করে আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে তা নিয়ে টু শব্দটি তারা করে না। কাজেই নামেমাত্র স্বাধীন দেশে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। আজ সময় এসেছে মাথা তুলে দাড়াবার।

আশার কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান অর্থমন্ত্রী বলছেন, ‘প্রয়োজনে বাজারে হস্তক্ষেপ করতে হবে’। বর্তমান কৃষিমন্ত্রী প্রতিনিয়ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষার কথা বলছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সমাজ থেকে বৈষম্য কমিয়ে সুষম উন্নয়নের জন্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করছেন, বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যার কিছু প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে। তবে, ক্যান্সারের ঘায়ে মলম লাগানোর মত করে কিছু কথাবার্তা বা ব্যবস্থা নিলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। রোগের সঠিক কারণ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। সুতরাং রোগ সারাতে হলে গোটা ব্যবস্থারই চিকিৎসা প্রয়োজন। অর্থাৎ বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক সংস্কার ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই।

বি.দ্র. পুরো লেখাটা ২০১০ সালের আগে। লেখচিত্রটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামান্য পরিবর্তিত।

by শহীদুল ইসলাম | Jan 13, 2023 | প্রকৃতি কথা

সরিষার তেলের উপকারী উপাদানসমূহ:

সরিষার তেল প্রধানত মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড-এর বিশ্বস্ত উৎস যা স্বাস্থ্য তথা হার্টের জন্য খুবই ভালো। প্রতি ১০০ গ্রাম সরিষার তেলে রয়েছে[1]:

- ৫৯ গ্রাম মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড

- ২১ গ্রাম পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড

- ১১ গ্রাম স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড

সরিষা তেলের উপকারিতা:

১. আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের জরিপ অনুযায়ী, স্বাস্থ্যের দিক থেকে সরিষার তেল অলিভ অয়েলের চেয়ে ভালো। এটি শুধু সুস্থ মানুষের জন্যই ভালো নয়, হৃদরোগীদের জন্যও ভালো।

২. আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অনুসারে, সরিষার তেল হার্ট অ্যাটাক প্রায় ৭০% কমায়। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS) এবং সেন্ট জনস মেডিকেল কলেজ, ব্যাঙ্গালোর পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় এই ফলাফল নিশ্চিত করে।

৩. এই তেল রক্তের চর্বি কমাতেও সাহায্য করে – ‘ট্রাইগ্লিসারাইডস’ এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা কমায়। এছাড়াও এর প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, এটি হাঁপানি এবং আর্থ্রাইটিসের মতো অবস্থার চিকিৎসায় কার্যকর।

৪. সরিষার তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া উচ্চ রক্তচাপে যারা ভুগছেন তাদের রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করতে পারে। সরিষার তেলের চর্বি হতাশাগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসায়ও সাহায্য করে। কারণ এটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়।[2]

৫. ফোর্টিস হার্ট অ্যান্ড ভাস্কুলার ইনস্টিটিউ-এর চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ টি.এস. ক্লার-এর মতে, অন্যান্য তেলের তুলনায় সরিষার তেলে কম পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং উচ্চ পরিমাণে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। মি. ক্লার আরও বলেন, সরিষার তেলে পাওয়া আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিড রক্তের প্লেটলেটগুলির আঠালো-একত্রীকরণের প্রবণতা হ্রাস করে যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি হ্রাস করে। বেশ কিছু ক্লিনিকাল গবেষণায় দেখা গেছে যে সরিষার তেল হৃদরোগের জন্য সেরা।

৬. এশিয়ান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সরিষার তেলের নিয়মিত ব্যবহার কম শরীরের ওজন বৃদ্ধি, কম ভিসারাল চর্বি জমে এবং উন্নত গ্লুকোজ এবং লিপিড হোমিওস্টেসিস হতে পারে।[3]

৭. নয়াদিল্লির ধর্মশিলা নারায়ণা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল-এর কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অমরেন্দ্র কুমার পান্ডে, বলেন, সরিষার তেল ভাল কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে এবং খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এর ব্যবহার করোনারি ঝুঁকি কমাতে পারে হৃদরোগ এবং সেইসাথে ওজন কমাতে সাহায্য করে।[4]

৮. ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন (NCBI)- এর সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরিষার তেলে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটের (যা স্বাস্থ্যকর চর্বি) পরিমাণ বেশি থাকায় শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরল কমিয়ে হার্টকে সুস্থ রাখে।

৯. এনসিবিআই-এর অপর একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সরিষার তেলে যে লিনোলিক এসিড থাকে তা একটি উপকারি ফ্যাটি এসিড ওমেগা-৩ যার এন্টিইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টিজ আছে যা আর্থ্রাইটিসজনিত জয়েন্টের ব্যাথায় ভোগা রোগিদের জন্য বিশেষ উপকারি।

সোয়াবিন তেলের আগ্রাসন ও স্বাস্থ্য ঝুকি

একসময় অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলে কার্যত মিথ্যে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এদেশে সোয়াবিন তেল প্রবর্তন করা হয়। কালক্রমে রান্নায় সরিষার তেল ব্যবহারে এদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে পায়ে দলে বিদেশি সোয়াবিন তেল রান্নাঘর থেকে সরিষার তেলকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অথচ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এক নতুন গবেষণা দেখায় যে সয়াবিন তেল শুধুমাত্র স্থুলতা এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়না তা অটিজম, আলঝেইমার রোগ, উদ্বেগ এবং বিষন্নতার মতো স্নায়ুবিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে।[5]

সরিষার বিরুদ্ধে এরূপ নেতিবাচক প্রচারনা চালিয়ে আমাদের সরিষা চাষী ও তেলজীবী (কুলু) সম্প্রদায়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এদেশে সোয়াবিন তেল ডাম্পিং করে আমাদের ভোজ্যতেলের বাজার দখল করে নিয়েছে দেশি-বিদেশি মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো যার ফলস্বরূপ এখন আমাদেরকে বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্মে উচ্চদামে সোয়াবিন তেল কিনে খেতে হচ্ছে।

সরিষার তেলে ইরোসিক এসিড প্রসঙ্গ

একদা ইদুরের উপর পরিচালিত এক পরীক্ষার ভিত্তিতে ইরোসিক এসিড বেশি থাকার যুক্তি দেখিয়ে আমেরিকায় সরিষা তেল খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অথচ খোদ আমেরিকান বিভিন্ন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন গবেষক সাম্প্রতিক এক যৌথ গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, উপরোক্ত গবেষণার এমন দাবীর সুস্পষ্ট কোন ভিত্তি নেই ।

সরিষা তেলে ঝাঁঝ হওয়ার কারণ হচ্ছে এতে ইরোসিক এসিড থাকে। এই ইরোসিক এসিড অল্পমাত্রায় উপকারী এবং অধিকমাত্রায় ক্ষতিকর বলে প্রচারিত হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া, আমরা যে পরিমাণ সরিষার তেল গ্রহণ করি তাতে সমস্যা হওয়ায় কথা নয়। রাধুনিদের মতে সরিষার তেল সোয়াবিন তেলের অর্ধেক পরিমাণে ব্যবহার করলেও রান্না সুস্বাদু হয়। কাজেই কম তেলে রান্নার অভ্যাস করলে যেমন নিরাপদ থাকা যায় তেমনি ব্যয় সাশ্রয়ও করা যায়।

ক্ষতিকর কৃত্রিম ঝাঝ থেকে সাবধান

বাজারে ভেজাল সরিষার তেলে সয়লাব যেখানে উৎপাদন পর্যায়ে রাসায়নিক সার ও বিষ দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, ক্ষতিকর রাসায়নিক কৃত্রিম ঝাঁঝ, কৃত্রিম রঞ্জক – এসবও মিশানো হচ্ছে।

ফলন অনেক কম বলে এখন আদি দেশি মাঘী সরিষা চাষ কৃষকেরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) কর্তৃক আবিষ্কৃত জাতগুলোই ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় যেগুলোতে ঝাঁঝ সাধারণত একটু কম হয়। অবশ্য হলদে রংয়ের সরিষায় (যেমন: বারি-১৪, বারি-১৫, বারি-১৭ ইত্যাদির ফলন তেলের পরিমাণ ও ঝাঁঝ বেশি। কিন্তু দেশি সরিষার মত লালচে সরিষায় ঝাঁঝ একটু কম। অথচ বাজারে অধিক ঝাঁঝের সরিষাই বেশি পাওয়া যায় যেগুলো হয় হলদে রংয়ের উফশী সরিষা অথবা কৃত্রিম ঝাঁঝ মিশানো।

সরিষা তেলের দাম একটু বেশি হলেও সাশ্রয়ী

কারণ সরিষার তেল সয়াবিন তেলের অর্ধেক পরিমান ব্যবহার করতে হবে। এতে যে শুধু আপনার সাশ্রয় হবে তাই নয়, আপনার ইরোসিক এসিডও গ্রহণও কমবে যা অধিক স্বাস্থ্যসম্মত। কাজেই দাম নিয়ে না ভেবে সরিষার তেল দিয়ে রান্না করুন।

বিশুদ্ধ সরিষার তেল পেতে যোগাযোগ করুন:

প্রকৃতি ফুড, ফোন: ০১৩১৯৭২০০২৯

#সরিষা #তেল #Mustard #oil

তথ্যসূত্র:

[1]https://www.medicalnewstoday.com/articles/324686

[2]https://www.thedailystar.net/news-detail-144142

[3]https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/mustard-oil-best-for-heart-study/photostory/81352651.cms?picid=81352683

[4]https://www.narayanahealth.org/blog/which-cooking-oil-is-the-best-for-indian-cooking/

[5]https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200117080827.htm

by শহীদুল ইসলাম | Dec 21, 2022 | প্রকৃতি কথা

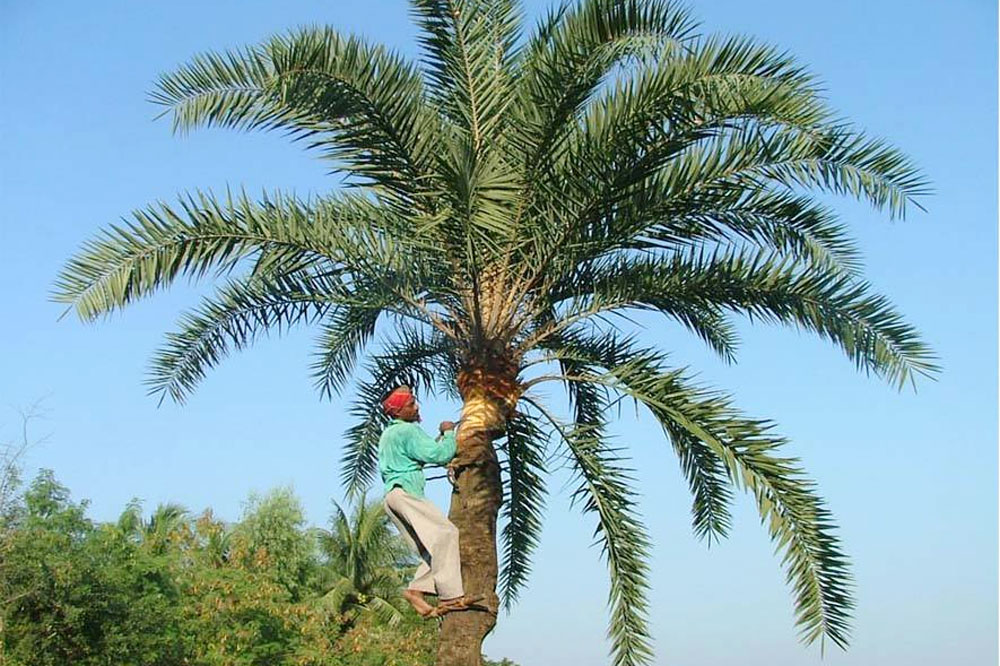

শীতের সকালে খেজুরের টাটকা রস পান করা এবং খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি পিঠা-পায়েস খাওয়া গ্রাম বাংলার আবহমানকালের ঐতিহ্য। আগে খেজুর পাতা রোদে শুকিয়ে ঘরে ঘরে পাটি, মাদুর, ঝুড়ি, হাতব্যাগ এবং বিভিন্ন ধরনের কারুপণ্য বানানো হত যা বর্তমানে বিরল। এসব কারুপণ্য আগে হাটে-বাজারে প্রচুর বিক্রী হত এবং তা থেকে অনেকে জীবিকাও নির্বাহ করতেন যা আজ খুব একটা চোখে পড়েনা। খেজুর ফল হৃদরোগ, জ্বর ও পেটের পীড়ায় উপকারী এবং বলবর্ধক। ফলে প্রচুর লৌহ জাতীয় খনিজ উপাদান আছে।

খেজুরগাছ একটি প্রাকৃতিক গাছ যা লাগাতে হয়না। তাই হয়ত গ্রামে গেলে আমরা আমাদের চারপাশে কিছু খেজুর গাছ এখনো দেখতে পাই। আগে গ্রামে গ্রামে জমির আইলে, কিংবা উচু টিলা বা চালার মত স্থানে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মাতো যা এখন আর ওভাবে দেখা যায়না। ইদানিং বজ্রপাত রোধে কিছু উপযোগিতা থাকায় তালগাছ লাগানোর কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও খেঁজুর গাছ লাগানোর কথা শুনিনি কখনো। আমাদের কৃষিভূমি যেভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং আমরা যে ধরণের কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে খেজুরগাছ এবং খেজুরগুড় এক দুষ্প্রাপ্য জিনিষ হয়ে উঠবে বলেই অনুমান করি। এমনকি বিলুপ্তও হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবেনা।

মুখে মুখে একটি ভয়ংকর পরিসংখ্যান প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হলো শিল্পায়ন, নগরায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামে বসতি স্থাপন এমন অনেক কাজে আমাদের ফসলি জমি ফিবছর প্রায় এক শতাংশ হারে কমছে। এই হার অব্যাহত থাকলে আগামি একশত বছরের মধ্যে দেশে কোন কৃষিজমি অবশিষ্ট থাকবে না। এই নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারক মহল যেমন চিন্তিত তেমনি চিন্তিত প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে। এখন চাষবাস মানে বাণিজ্যিক কৃষি। দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিকে এই বাণিজ্যিক কৃষির আওতায় আনতে আমাদের হয়ত খুব বেশিদিন সময় লাগবে না। বাণিজ্যিক কৃষিতে কি খেঁজুর গাছ থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর অজানা হলেও আপাতদৃষ্টিতে থাকবেনা বলেই মনে হচ্ছে।

দেশের ষোল-সতের কোটি মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটাতে আমরা যতটা চিন্তিত আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও খাদ্য সংস্কৃতি রক্ষায় চিন্তা বা আগ্রহের প্রকাশ খুব বেশি দেখা যায়না। ফলস্বরূপ আমাদের প্রকৃতি থেকে প্রতিনিয়ত অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্রমাগত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যার মধ্যে অনেক মূল্যবান ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদও রয়েছে। খেজুর গাছের ক্ষেত্রে হয়ত এমন অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি কিন্তু এমন দিন যে খুব বেশি দূরে নয় সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয়না। কারণ, আমাদের খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে জীবনধারা। আমরা পাশ্চাত্য জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের অন্ধ অনুকরণ করছি। আমরা এখন পলিশ করা সাদা চালের মত আমদানিকৃত সাদা চিনি এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। আমাদের পাটকলের মত চিনিকলও একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আখচাষে দশমাস সময় লাগে এই যুক্তিতে আখচাষকে নিরূৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, হালে খেজুর রসে নিপা ভাইরাসের আমদানি ঘটেছে। শীতের সকালে তাজা খেজুর রস কিংবা খেঁজুর রসের ক্ষীর খাওয়ার অভ্যাস আমাদের শহুরে নতুন প্রজন্মের নেই বললেই চলে। নিপা ভাইরাসের ভয় ক্রমশঃ গ্রামেও সঞ্চারিত হয়ে কাঁচা খেঁজুর রসের চাহিদা অচিরেই নিঃশেষ হবে। তেমনি সাদা চিনির আগ্রাসনে খেঁজুর গুড়ও দুঃষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে একসময়।

আমাদের ছোটবেলায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে আখের গুড় যা ফুলবাড়িয়ার লাল চিনি হিসেবে খ্যাত এবং খেজুরের জ্বালানো রস (তরল গুড়) – এ দুটিই ছিল মিষ্টিজাতীয় খাদ্য তৈরির অত্যাবশ্যক উপকরণ। কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি এই গুড়ের প্রচলন সারাদেশেই ছিল। যশোর, নাটোর, রাজশাহী অঞ্চলের খেজুরের ঝোলা গুড় বা দানাগুড় এবং পাটালি গুড় এ দুটোর কদর ব্যাপক। পাটালি গুড়ের সংরক্ষণ ও পরিবহন সহজতর হওয়ায় তা সারাদেশেই সহজলভ্য ছিল। আজও এই গুড়ের চাহিদা থাকায় সর্বত্র ভেজাল গুড়ের দৌরাত্ম। সাদাচিনির আগ্রাসনের পাশাপাশি এ ধরণের ভেজাল আতঙ্ক খেজুর গুড়ের প্রতি দিনদিন মানুষের আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে যা খেজুর গুড় বা গাছের বিলুপ্তির আশংকাকে বাড়িয়ে তুলছে।

খেজুর রস বা গুড় হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে এর সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া যার পুরোটাই কায়িক শ্রমনির্ভর। উচু গাছে উঠে নিয়মিত গাছ কাটা এবং খেজুর রস সংগ্রহ করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি ভয়েরও ব্যাপারও বটে। বিশেষ দক্ষতা ও সাহস ছাড়া যে কারও পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত আগ্রহ বা শখের বশে কিংবা শ্রেফ জীবিকার টানে গ্রামে-গঞ্জে একটি শ্রমজীবী শ্রেণি গড়ে উঠেছে যাদেরকে “গাছি” বলা হয়ে থাকে। আজকাল চাষাবাদের যান্ত্রিকীকরণের ফলে চাষের ক্ষেত্রে যেমন কায়িক শ্রমিকের সংখ্যা কমছে তেমনি আগামী দিনে এই গাছি শ্রেণি টিকে থাকবে কিনা সন্দেহ। কাজেই খেজুর রস আহরণের সহজ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প প্রযুক্তির উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। পরিবর্তন দরকার গুড় তৈরির পদ্ধতিরও। অন্যথায় এই শিল্পের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন।

অন্যদিকে,আমরা যেহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুকছি এবং খেজুরগাছ যেহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অংশ নয় তাই এর বিলুপ্তির আশংকা প্রবল। আমরা ক্রমেই যেভাবে ফাস্টফুড, জাংক ফুড এবং চকচকে, মুখরোচক, পলিশ করা খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি তাতে এই আশংকা অমূলক নয়। তাছাড়া, বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের যুগে যার ব্যবসায়িক মূল্য নেই সেটাই টিকে থাকার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে হারিয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষ থেকে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে খেজুর গুড়ও হয়ত একদিন হারিয়ে যাবে। কাজেই খেজুরগুড়সহ দেশের ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উপকরণগুলোর সংরক্ষণ ও প্রসারে জোড়ালো ভূমিকা গ্রহণ করা অতীব জরুরী। আমরা যদি খেজুরগুড় খাওয়ার অভ্যাসটা ধরে রাখি তবেই হয়ত টিকে থাকবে খেজুরগুড় এবং খেজুর গাছ। আসুন খেজুর গুড় খাই, টিকিয়ে রাখি খেজুর গাছ।

কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজেই এসব পণ্য উৎপাদন করে লোকসান গুনার কোন কারণ নেই। বাস্তবে লোকসান হয়ওনা। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মসলা, তরিতরকারীর দাম দেখলেই এর সত্যতা মেলে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষককে প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে যেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই বাজার ব্যবস্থাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাস্ট্র ব্যবস্থা। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট যা পাশের চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

এজন্য প্রয়োজন কৃষক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ে সংগঠিত করে সেই সমবায়ের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে একটি খাদ্য-ভ্যাল্যুচেইন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অত্যন্ত জটিল ও কাঠামোগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমারা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য নিয়েই মাটি একটি ছোট আকারের মডেল গড়ে তুলতে কাজ করছে। একাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।