বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও কৃষির বাণিজ্য

বর্তমানকালে বহুল আলোচিত দুটি বিষয় হল বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি। বিশ্বায়ন বলি আর মুক্ত বাজারের কথাই বলি – এসবই শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজার সম্প্রসারণের হাতিয়ার যার নিয়ন্ত্রণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হাতে। কৃষি আজ বিশ্ব বাণিজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। কাজেই, আমাদের কৃষির বর্তমান সমস্যা ও সংকটসমূহ অনুধাবন এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং কৃষি বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষয়গুলো এত জটিল ও বহুমাত্রিক যে, স্বল্প পরিসরের আলোচনায় সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুষ্কর। তথাপিও এই অধ্যায়সহ পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বর্তমান কৃষি বাণিজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং কৃষি বাণিজ্য উদারিকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের কৃষি ও দরিদ্র কৃষকের উপর এসবের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পটভূমি

ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানান কুটকৌশলে এবং পেশি শক্তির জোরে বিভিন্ন দেশ দখল করে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতো এবং লুটেপুটে নিত দখলকৃত দেশের ধনসম্পদ। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দিতে বৃটিশরা ব্যবসা করতে এসে এ দেশটাই দখল করে নেয় এবং প্রায় দুইশত বছর ধরে তাদের শাসন, শোষণ ও লুন্ঠন চালায়। এভাবে বাজার দখল, দেশ দখল এবং উপনিবেশ বিস্তার করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হতো দ্বন্দ-সংঘাত যার চূড়ান্ত পরিণতিতে তারা একে অপরের সাথে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ সারা বিশ্বে এরূপ অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন যুগের অবসানের পর বিশ্ব বাণিজ্য এক নতুন রূপে আর্বিভূত হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রেক্ষাপট আরও বদলে যায়। এসময় অধিকাংশ সাম্রজ্যবাদী দেশ তাদের উপনিবেশাধীন দেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

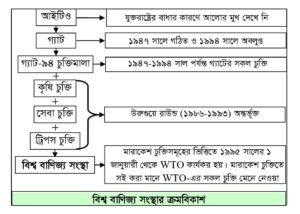

যেহেতু বাণিজ্যই এসব ভয়াবহ যুদ্ধের মূল কারণ তাই বিনাযুদ্ধে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের উপায় অণ্বেষণে এবং যুদ্ধকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দিত্বীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করে যার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। এই সনদে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাাতিক বাণিজ্য সংস্থা নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এতে বাধ সাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যকে জাতিসংঘের অধীনে রাখতে রাজি হয় নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (GATT) নামক একটি বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা ১৯৯৫ সাল থেকে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্রিটন উডস সম্মেলন

১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার রাজ্যের ব্রিটন উডস নামক শহরে ৪৪টি দেশের এক শীর্ষ সম্মেলনে তিনটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যথা: ১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organisation – ITO), ২) আন্তর্জাতিক পুণর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) যা বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত এবং (৩) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund – IMF)। এ সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে ব্রিটন উডস সংস্থা নামে পরিচিত। নিন্মে সংস্থাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা

১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (আইটিও) গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্মেলনে আইটিও-র জন্য খসড়া ‘হাভানা সনদ’ গৃহীত হয়। এই সনদে অন্তর্ভূক্ত ছিল বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেবাখাত এবং ব্যবসা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক বিস্তারিত নীতি। উল্লেখ্য যে, কৃষি বাণিজ্য তখনও আলোচনায় আসেনি। যাহোক, জাতিসংঘের তৎকালীন ৫৩ টি সদস্য দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাভানা সনদ প্রত্যাখান করে। ফলে, এ সংস্থা আর আলোর মুখ দেখে নি। এর কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চায়নি যে, বাণিজ্যের বিষয়টি জাতিসংঘের অধীনে থাকুক। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয় গ্যাট (General Agreement on Tariff and Trade – GATT) নামক একটি শিথিল বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম যা বর্তমানে রূপ পাল্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক গঠিত হয় যা বর্তমানে বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা কোন সাহায্য সংস্থা নয় বরং এটি একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ ব্যাংক শিল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সব ধরনের দেশকেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১৬৮ এবং এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি. জোলিক যিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ কর্তৃক মনোনীত একজন মার্কিন নাগরিক।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, বিশ্ব ব্যাংকে সমস্যদের ভোটের হার নির্ধারিত হয় চাঁদার পরিমাণের ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদানকারী দেশ যার ভোটের হার প্রায় ১৬%। তাই সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকে। কাজেই বিশ্বব্যাংকের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান।

৩. আন্তর্জাাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

বিশ্বের মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উডস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। তবে, এটি মূলত মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং সমস্যা দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। কার্যত বিশ্বব্যাংকের মতো এ সংস্থাটিও বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ধনী বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, এ সংস্থার ক্ষেত্রেও ভোটের হার নির্ধারিত হয় প্রদত্ত চাঁদার আনুপাতিক হারে। আইএমএফ-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের হার শতকরা প্রায় ১৭% এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সম্মিলিত ভোটের পরিমাণ ৩২%। কাজেই এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিরাজমান। আইএমএফ-এর প্রধানের পদবী হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত হন। আইএমএফ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD) হলেন বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, যিনি ১ অক্টোবর ২০১৯ সাল থেকে এই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে দ্বিতীয়বারের মত দ্বায়িত্ব পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর রাজনৈতিক ভূমিকা

আজ একথা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার এবং এসব দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ঋণ দানের সাথে সাথে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে এমনসব শর্ত জুড়ে দেয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য উদারীকরণের কাজকে সহজতর করে যার সুফল ভোগ করে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এমনকি এসব দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বিশ্ব ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা আজ কারও অজানা নয়। একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, বিশ্বব্যাংক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঋণ দিতে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক সরকারকে। বাংলাদেশে এরশাদের সামরিক সরকারকে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা এবং ঐতিহাসিক এক-এগারোর পর গঠিত সামরিক মদদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো ও দুই বছর টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এরূপ পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়ে ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানির জন্য গরীব দেশের বাজার দখলকে সহজতর করে থাকে।

গ্যাট-এর উৎপত্তি

১৯৪৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভায় ২৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গ্যাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্যাট-এর সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়। আগেই বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গঠনের জন্য গৃহীত ‘হাভানা সনদ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে গ্যাট জন্মলাভ করে। শুরুতে বলা হয়েছিল গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দিয়ে তা জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী বিশ্বের অনেক দেশই তাদের নিজস্ব স্বার্থকে বড় করে দেখায় তা হতে দেয়নি। কারণ, এতে হয়তো এ সংস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হত। কারণ, জাতিসংঘে ধনী বিশ্বের ভোটের হার মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ যেখানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এ শতকরা ৬১ ভাগ।

প্রকৃতপক্ষে, গ্যাট কোন সংস্থা ছিল না বরং এটি ছিল বিভিন্ন ঐচ্ছিক চুক্তির সমাহার। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তর সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীরা বৈঠকে মিলিত হয়ে সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যের অবাধ বিস্তারে মূলত শুল্ক ও অশুল্কজাত বাধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করত। একেকটি সমঝোতা আলোচনা কয়েক বছর ধরে চলত যাকে ‘রাউণ্ড’ নামে পরিচিত। প্রথম রাউণ্ড আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে জেনেভায়। সর্বশেষ উরুগুয়ে রাউণ্ড (১৯৮৬-১৯৯৪ সাল) পর্যন্ত সর্বমোট আট (৮) রাউণ্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়, যাতে প্রায় ১৩০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সকল রাউণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সকল চুক্তির সমন্বয়ে একটি প্যাকেজ (যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত) তৈরি করা হয়। সপ্তম রাউণ্ড (টোকিও রাউণ্ড ১৯৮৬) পর্যন্ত ধনী দেশগুলো তাদের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু উরুগুয়ে রাউণ্ডে এসে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব দেওয়া হলে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধের কারণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দাবী ছিল ধনী বিশ্বের দেশগুলোর দেওয়া রপ্তানি ভর্তুকি প্রত্যাহার করা। কিন্তু ধনী বিশ্ব তাতে কর্ণপাত করে নি। ফলে, আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কোনরূপ সমঝোতা ছাড়াই উরুগুয়ে রাউণ্ডের আলোচনা শেষ হয়। অতঃপর গ্যাটের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডাংকেল-এর রিপোর্ট ও সুপারিশক্রমে ১৯৯৪ সালে গ্যাট বিলুপ্ত হয়। গ্যাট বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য মূল কারণ ছিল এই যে, গ্যাটের সমঝোতা চুক্তিগুলো ছিল ঐচ্ছিক। অর্থাৎ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা এবং তা মানা বা না মানা কোন সদস্য দেশের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল যা বাণিজ্যিক সম্রাজ্য বিস্তারে ধনী বিশ্বের আকাংখা পূরণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাড়ায়। এই আকাংখা পূরণের উদ্দেশ্যেই পরবর্তীতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে যাতে গ্যাটের সকল চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গ্যাটের মূলনীতি ছিল তিনটি, যথাঃ

১. বাণিজ্য হবে বৈষম্যহীন

২. বাণিজ্য হবে বহুপাক্ষিক এবং

৩. সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতি (MFN: Most Favored Nation) অর্থাৎ গ্যাট-এর সদস্য দেশসমূহ পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা পাবে।

নীতিতে যত চমৎকার কথাই থাকুক না কেন বাস্তবে এই সংস্থাটি শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য-বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে এই বৈষম্য বৃদ্ধিতেই বেশি ভ‚মিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলো বহুপাক্ষিক আলোচনা থেকে যেমন অধিক সুবিধা আদায় করে নিয়েছে তেমনি প্রয়োজনে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের দিকে অধিক মনোযোগি হয়েছে। পাশাপাশি, সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি নীতির সর্বাধিক সুফলও লাভ করেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোই।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্যাটের শিথিল সমঝোতা প্রক্রিয়া ধনী বিশ্ব ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাংখা পুরোপুরি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং বিশ্ব বাণিজ্যিকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গ্যাটকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৪৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের সরকার তবে বিভিন্ন শুল্ক এলাকা যেমনঃ সাফটা, নাফটা উত্যাদিও এর সদস্য হতে পারে।

মূলত ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উরুগুয়ের পুনটা ডেল এস্তে-তে শুরু হওযা গ্যাটের বিখ্যাত উরুগুয়ে রাউন্ডের (অষ্টম রাউণ্ড) আলোচনায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৮৮ সালে কানাডার মন্ট্রিলে এবং ১৯৯০ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে দুটি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় এ রাউণ্ডের আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এরপর ১৯৯৪ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকাশ শহরে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে উরুগুয়ে রাউণ্ডের ফাইনাল এ্যাক্ট এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মারাকেশ চুক্তিতে গ্যাটের সকল সমঝোতা চুক্তি, যা গ্যাট ১৯৯৪ চুক্তিমালা হিসেবে পরিচিত, অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উরুগুয়ে রাউন্ডের বাণিজ্য আলোচনায় প্রথমবারের মতো কৃষি বাণিজ্যের উদারীকরণের জন্য ‘কৃষিচুক্তি’ এবং ‘বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার’ চুক্তি সংক্ষেপে ট্রিপস চুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন সংক্রান্ত মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, বিধিমালার প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ও বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। সংস্থার কাজগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

১. অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো (মৌলিক কাজ);

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

৩. বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা আলোচনা পরিচালনা করা;

৪. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

৫. সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি মনিটরিং করা;

৬. বিশ্ব অর্থনীতির নীতি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা;

৭. কৌশলগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বাণিজ্য নীতি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা।

পূর্বেই যেমনটি বলা হয়েছে যে, গ্যাট ছিল মূলত সাধারণ সমঝোতার একটি ফোরামমাত্র। গ্যাটের সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে যেসব বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হত সেগুলো ছিল ঐচ্ছিক চুক্তি। যে কোন সদস্য দেশ ইচ্ছে করলে সেসব চুক্তিতে সই করতেও পারত আবার নাও করতে পারত। এমনকি চুক্তিতে সই করার পরও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং চুক্তি না মানলে শাস্তিরও কোন বিধান ছিল না। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সেই সুযোগ নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল চুক্তি মেনে চলা সদস্য দেশসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। চুক্তি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি-না তা দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রয়েছে অসীম ক্ষমতা। কোন সদস্য দেশের নিজস্ব বাণিজ্য নীতি বা আইনে যাই থাকুক না কেন এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি বা আইনই কার্যকর হবে। একটি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়ন বা প্রশাসন এবং বিচার বা শাস্তি প্রদান এই তিনটি দায়িত্ব পালন করে থাকে তিনটি আলাদা সংস্থা যেমনঃ আইন বিভাগ বা সংসদ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীর বিচার করে ও শাস্তি প্রদান করে থাকে। অথচ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একাই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ মাটির পৃথিবীতে এক দানবীয় ক্ষমতার অধিকারী এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি শব্দ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র। বিশ্বায়নকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করা খুবই কঠিন। উইকিপিডিয়ার সংঙ্গানুসারে বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আঞ্চলিক অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ, পরিবহণ ও বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি সমন্বিত রূপ লাভ করে। অন্য কথায় বিশ্বায়ন হল সারা বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সরকারি নীতি ইত্যাদি সকল বিষয়কে সমন্বিত করা অর্থাৎ একটি ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রক্রিয়া।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বায়ন কোন নতুন ধারণা নয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পণ্য ক্রমশ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিশ্ব মানব জাতির মধ্যে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যমের উৎকর্ষের ফলে এই যোগসূত্র এত দ্রæত ও সহজ হয়ে এসেছে যে, মানব জাতির এই যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হওয়ার মাধ্যমে সমস্ত ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে গোটা মানব জাতি একটিমাত্র জাতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া। আরো পরিষ্কার করে বললে বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবে না; রাষ্ট্র হবে মানচিত্রে অংকিত রেখাচিত্র মাত্র। সারা পৃথিবী একটিমাত্র ব্যবস্থার অধীনে থাকবে। আসলে এমন একটি বিশ্বায়ন সকলেরই কাম্য যেখানে সারা বিশ্বের সকল মানুষ বিশ্বের সব কিছুর সুফল ভোগ করবে; কেউ বঞ্চিত থাকবে না; কেউ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে ধূকে ধূকে মরবে না। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীগত ভেদাভেদ উঠে গিয়ে এ বিশ্বে সকল মানুষ এক জাতি হয়ে উঠবে যে জাতির নাম মানুষ জাতি। কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্বায়ন আমরা দেখছি তা মোটেও সে কাংঙ্খিত বিশ্বায়ন নয়।

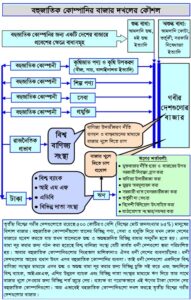

বাস্তবে বিশ্বায়ন বলতে প্রধাণতঃ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বুঝানো হচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতিকে বাণিজ্য, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, মূূলধন প্রবাহ, জনশক্তি স্থানান্তর এবং প্রযুক্তির বিস্তারের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সমন্বিত করাকে বুঝানো হচ্ছে। বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে একে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা নামে অবহিত করা হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বায়নের যে রূপ দেখছি তা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসী চরিত্রের বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন। এর মূল লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে এবং সেসব দেশের প্রায় ৫০০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল বাজার দখল করে ধনী বিশ্বের বাণিজ্যের অবাধ বিস্তার। এরূপ বিশ্বায়ন চাইছে সেইসব ধনী দেশ যারা শুধু ধনীই নয়, বিশ্বের সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তির উপর তাদের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। অথচ তারা চাইছে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের দরিদ্র কৃষকরা সীমাহীন রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্ত ধনী বিশ্বের ধনী খামার মালিকদের সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামুক। এ যেন ঠেলাগাড়ি নিয়ে এরোপ্লেনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার হাস্যকর প্রস্তাব!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল নীতি’র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বিশ্বায়নের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সকল বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহের বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি যেকোন দেশে অবাধ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বিশ্বায়নকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্যের এই প্রসারকে সহজতর করার অনুষঙ্গ এবং প্রযুক্তি বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, স্যাটেলাইট, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি নানা মাধ্যমে ভোগবাদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে যা এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এটা আজ স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ গৌণ থেকে গৌণতর হচ্ছে। কারণ, এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন একটি দেশের নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবই কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়ার সফল বাস্তাবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আর সহযোগিতায় রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মতো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হল কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে কর্পোরেট পুঁজির নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমান বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের গ্যাড়াকলে পড়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই আজ বিপন্নপ্রায়। এ দেশের উন্নয়ন কিভাবে হবে, কোন পথে হবে তা নির্ধারণ করার অধিকারও আমরা আজ হারাতে বসেছি। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ লোকাল কন্সাল্টেটিভ গ্রুপ নামে সারা বছর ধরে দেশের সকল সেক্টরের উন্নয়ন তদারকি করে বেড়ায়। এদেরই সুপারিশক্রমে প্রতিবছর বাজেটের আগে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম নামে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ ঠিক করে দেয় এ দেশের ভবিষ্যৎ। এদেরই সুপারিশে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঢালাও বেসরকারিকরণ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে আদমজী জুট মিলসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বহু কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এ দেশের ব্যবসার সকল সেক্টর চলে যাচ্ছে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। হায়রে স্বাধীন দেশ, হায় আমাদের স্বাধীনতা! এই বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হবে অর্থহীন। আমরা হব বহজাতিক কোম্পানির শাসনাধীন তাবেদার। আজ নতুন রূপে ফিরে আসছে কোম্পানির শাসন। সুতরাং এরূপ বিশ্বায়ন কখনই আমাদের কাম্য হতে পারে না।

বহুজাতিক কোম্পানি (Multinational Company)

শিল্পোন্নত দেশগুলোর অনেক কোম্পানিই আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদেশে এমনকি পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। এসব কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের কোম্পানি তা খুঁজে বের করা দুষ্কর। কারণ, এসব কোম্পানির মালিকানা বহুদেশে বিস্তৃত। তাই এ ধরনের কোম্পানিকে বহজাতিক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃটিশ কোম্পানি ইউনিলিভার (সাবেক লিভার ব্রাদার্স) ‘ইউনিলিভার বাংলাদেশ’ নামে এ দেশে ব্যবসা করছে। নরওয়ের কোম্পানি টেলিনর বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে ‘গ্রামীণ ফোন’ নামে ব্যবসা করছে। কৃষি সেক্টরে অনেক বহুজাতিক কোম্পানিই এ দেশে ব্যবসা করছে। যেমনঃ সিনজেন্টা, এভেন্টিস, কারগিল, মোনসান্টো, বেয়ার ইত্যাদি। এসব কোম্পানির আকার, বিস্তার ও শক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ একটি বহুজাতিক কোম্পানির আয় একটি দেশের মোট জাতীয় আয় থেকেও বেশি হতে পারে। যেমনঃ কারগিল কৃষি বাণিজ্যের একটি বড় মার্কিন কোম্পানি যার আয় নয়টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের মোট আয় থেকেও বেশি।

বহুজাতিক কোম্পানি বা ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন (Transnational Corporation) বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্য শুধু নয় অর্থনীতি ও রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সদস্য দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিমালা তৈরি করে আর তা বাস্তবায়ন তথা বাণিজ্য পরিচালনা করে বহুজাতিক কোম্পানি। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের নামে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো এসব কোম্পানির জন্য নিজেদের বাজার খুলে দিতে বাধ্য হয়। কারণ-

১. এসব কোম্পানির হাতে আছে উন্নয়ন বাণিজ্যে সহযোগিতা করার মতো পর্যাপ্ত প্রযুক্তি, অর্থশক্তি ও দক্ষতা;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে নিজের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে থাকে। তাই, সেসব দেশ কোম্পানিগুলোর বাজার বিস্তারে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত, কুটনৈতিক এমনকি সামরিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে; যেমনঃ আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে যে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালনা করেছে তা মূলত মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে;

৩. দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নানা নীতি ও আইন তৈরি করে এবং সেগুলো মানতে বাধ্য করে;

৪. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোকে যে ঋণ দেয় সে ঋণের সাথে নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে দরিদ্র দেশের বাজার বহুজাতিক কোম্পানির জন্য খুলে দিতে বাধ্য করে;

৫. এসব কোম্পানি যেদেশে বিনিয়োগ করে সেদেশে স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও স্বস্তা শ্রম সহজলভ্য হওয়ার কোম্পানিগুলো এরূপ বিনিয়োগে আগ্রহী হয় তবুও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এসব দেশের সরকারগুলো এ ধরণের বিনিয়োগকে স্বাগত জানায় এবং প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন: বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীকে অনেক ক্ষেত্রে দেশী বিনিয়োগকারীর চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে;

৬. জনগণ দেশীয় পণ্য ও সেবা ব্যবহার করতে পারে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমবেশি ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপর বহুজাতিক কোম্পানির কর্তৃত্ব

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্র। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন-

১. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা জাতীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞসভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তদ্বির করার জন্য প্রতিনিধি (দালাল) নিযুক্ত করে যারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ সভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছে বাণিজ্যিক আলোচনার আগে ও পরে পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক তদ্বির করে থাকে;

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (যারা ধনী বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট) সঙ্গে বৈঠক করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তদ্বির করে থাকে।

এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর উপরও বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটায়।

যেমন-

১. বিভিন্ন ধরনের উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ধনী দেশগুলোর নীতি নির্ধারকদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ বিভিন্ন চ্যানেল স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায়।

২. বহুজাতিক কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ বা উপদেষ্টা কমিটিতে ধনী বিশ্বের রাজনীতিবিদদের অনেকেই বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত যারা বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দল ও দলের নির্বাচনী প্রচারণায় টাকা ঢালে।

৪. গরীব দেশগুলোর অর্থনীতিতে বহজাতিক কোম্পানিগুলো শক্তিশালী ভূমিকা রাখে ও হস্তক্ষেপ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানি যাতে অবাধে সারা বিশ্বে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। আর রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। যেমনঃ মার্কিন তেল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় বুশ সরকার নানান ছলছুতোয় আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের পছন্দমতো সরকার বসিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত মার্কিন কোম্পানির স্বার্থে গ্যাস রপ্তানির জন্য এ দেশের সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

বহুজাতিক কোম্পানির শক্তির কিছু নমুনা

১. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১০০টি বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টিই হল বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানাধীন আর ৪৯টি হল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

২. জেনারেল মটরস ডেনমার্কের চেয়ে বেশি আয় করে, ওয়াল মার্ট নরওয়ের চেয়ে বেশি আয় করে এবং জেনারেল ইলেট্রিক পর্তুগালের চেয়েও বেশি আয় করে।

৩. পৃথিবীর বড় কর্পোরেশগুলোর ৫০০টির মোট বিক্রয় পৃথিবীর সকল দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৪৭% অথচ এগুলোতে কর্মসংস্থান মাত্র ১.৫৯%।

বায়োটেকনোলজিক্যাল বহুজাতিক কোম্পানি

১. পৃথিবীতে বায়োটেকনোলজিক্যাল কোম্পানি আছে মোট ৩৬১ টি, যার মধ্যে ৭৬% যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক।

২. বিশ্বের ৯৮% জিএম ফসল উৎপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও কানাডায়।

৩. বর্তমানে সারা বিশ্বে যত জিএম ফসল চাষ হয় তার ৯৪% মনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া) কোম্পানির।

৪. ২০০১ সালে সারা বিশ্বে চাষকৃত মোট জিএম ফসলের ৯১% ছিল মনসান্টো কোম্পানির বীজ।

৫. মনসান্টো, সিনজেন্টা ও এভেন্টিস ক্রপ সাযেন্স – মূলত এই তিনটি কোম্পানিই দখল করে আছে সারা বিশ্বের পুরো জিএম (GM – Genetically Modified) খাদ্যের বাজার।

উল্লেখ্য যে, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিএম খাদ্যের বিরুদ্ধে ভোক্তাশ্রেণী প্রতিবাদমুখর হওয়ায় সেখানে কোম্পানিগুলো বর্তমানে সুবিধা করতে পারছে না। তাই তারা অনগ্রসরতা, দারিদ্রতা, পরনির্ভরশীলতা ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব জিএম খাদ্য ও জিএম ফসল ঠেলে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে।

বিশ্বের কৃষি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি

১. মোনসান্টো (বর্তমান নাম ফার্মাসিয়া): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২. ডু-পন্ট/পাইওনিয়ার হাইব্রিড ইন্টারন্যাশনাল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩. সিনজেন্টা/নোভাট্রিস: সুইজারল্যাণ্ড

৪. এভেন্টিস ক্রপ সায়েন্স: ফ্রান্স

৫. এ্যডভান্সড টেকনোলজিস: বৃটেন

৬. এগ্রো-ইভো: জার্মানি

৭. ব্যায়ার ক্রপ সায়েন্স: জার্মানি

৮. মিট্সুই-টুটসু ক্যামিক্যালস: জাপান

প্রকৃত প্রস্তাবে এসব বহুজাতিক কোম্পানি নব্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণের করুণ ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। এক সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ব্যবসা করতে এসে গোটা দেশটাই দখল করে নিয়েছিল, স্থাপন করেছিল উপনিবেশ। প্রায় দু’শ বছর তারা এ দেশ শাসন করেছে এবং এ দেশের সম্পদ শোষণ ও লুন্ঠন করে নিয়ে নিজের দেশে গড়েছে সম্পদের পাহাড়। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি কোম্পানির মুনাফার ক্ষুধা এতটাই সর্বগ্রাসী যে, সে ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে কোটি মানুষকে করুণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় নি। কোম্পানির কাছে মুনাফাই একমাত্র সত্য যেখানে মানবতার কোন মূল্য নেই। কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্রের বর্তমান যুগে এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করা আর সম্ভব নয়। এরূপ ইচ্ছাও আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নেই এবং এর প্রয়োজনও আর তাদের নেই। কারণ, তারা ইতোমধ্যে এর বিকল্প পন্থা বের করে ফেলেছে। আর সেটি হল ‘দেশ দখল নয়, বাজার দখল’।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব বহুজাতিক কোম্পানি গরিব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তির জন্য গড়ে উঠেনি। তাদের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন, তা যে করেই হোক। এজন্য যদি মাটি, পানি, পরিবেশ ও জীবজগৎ ধ্বংস হয়, মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না। এমনকি এজন্য যদি পৃথিবীর বুকে যুদ্ধও চাপিয়ে দিতে হয়, তাতেও তারা মোটেও পিছপা হবে না। সা¤প্রতিক কালেই আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আফগানিস্থান ও ইরাকের উপর দুটি বিধ্বংসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে। সুতরাং এই আগ্রাসন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করা এখন গরীব দেশগুলোর জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।